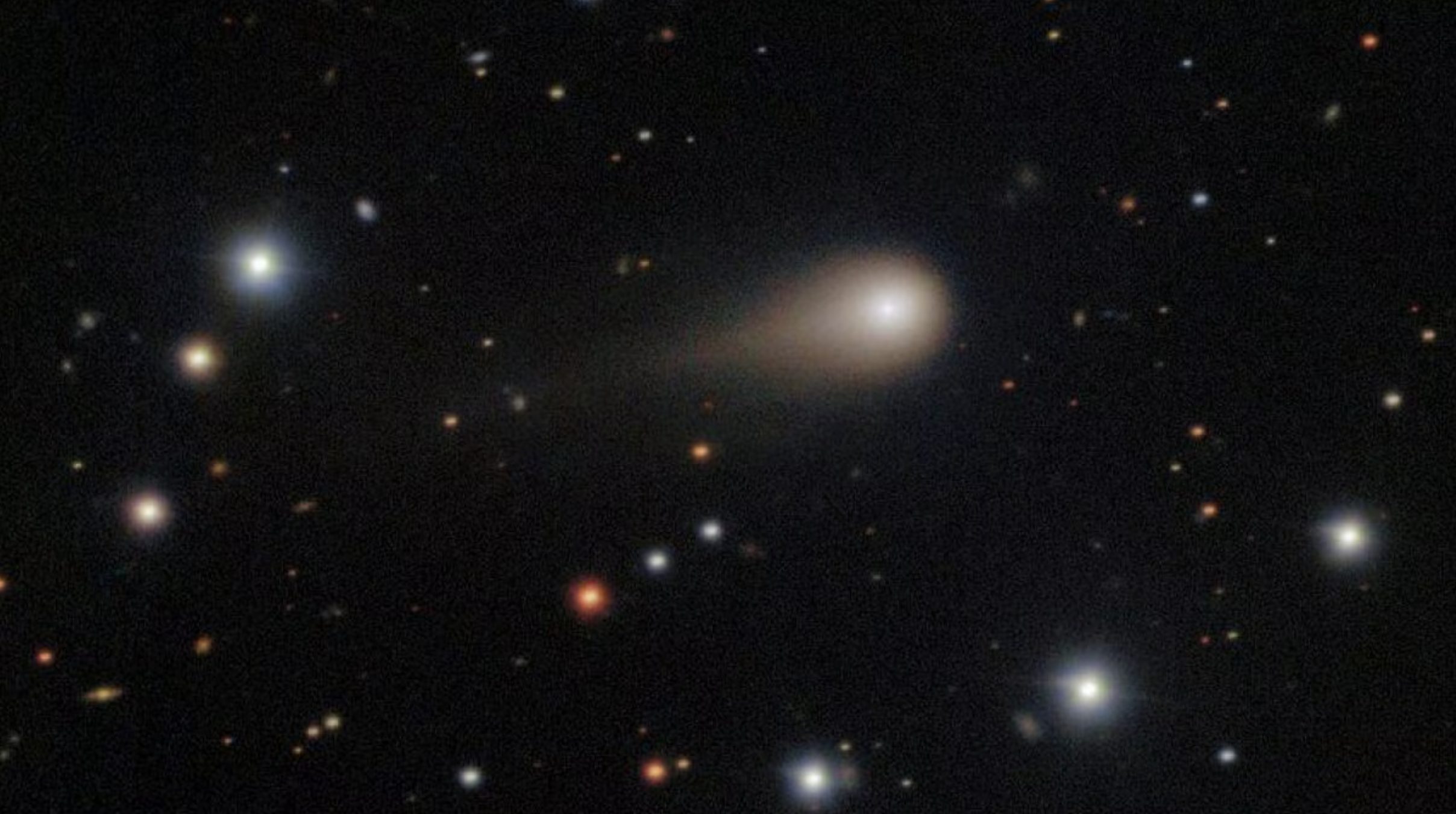

La cometa 3I/ATLAS, il terzo oggetto interstellare mai scoperto dall'uomo, continua a riservare nuove sorprese man mano che si accumulano osservazioni con i più potenti telescopi a nostra disposizione. L'ultima in ordine di tempo proviene dai dati del telescopio Keck, alle Hawaii, che mostrano come 3I/ATLAS appaia ricca di nichel ma priva di ferro, in contrasto con quanto osservato nelle comete originarie del Sistema Solare. Inoltre, le firme chimiche del nichel sembrano provenire da composti, come il tetracarbonile di nichel, che sulla Terra sono normalmente associati alla sua lavorazione in ambito industriale. Questa peculiarità va ad aggiungersi a un enorme tasso di perdita d'acqua (c'è chi ha parlato di “idrante cosmico”) e alla sua chioma particolarmente ricca di CO2.

Nella sua traiettoria, 3I/ATLAS è anche passata vicino a Marte: approfittando del fatto che ora la cometa si trova attualmente in congiunzione col Sole, cioè dalla parte opposta della stella rispetto alla Terra, possiamo sfruttare questa "pausa" nelle osservazioni del visitatore interstellare per fare il punto sulle peculiarità e sulla natura di questo oggetto. Avi Loeb, astrofisico di Harvard con una mentalità aperta sulla possibile origine extra-terrestre della cometa, sottolinea da mesi che le varie anomalie presentate da questo oggetto interstellare sarebbero compatibili con una sua ipotetica origine artificiale. Per il resto della comunità scientifica, però, le anomalie indicano che i processi chimici nella formazione dei dischi planetari – che determinano anche la composizione chimica e l'attività delle comete – non sono universali ma possono differire da sistema a sistema.

Le anomalie sulla composizione chimica della cometa: nichel, ferro e acqua

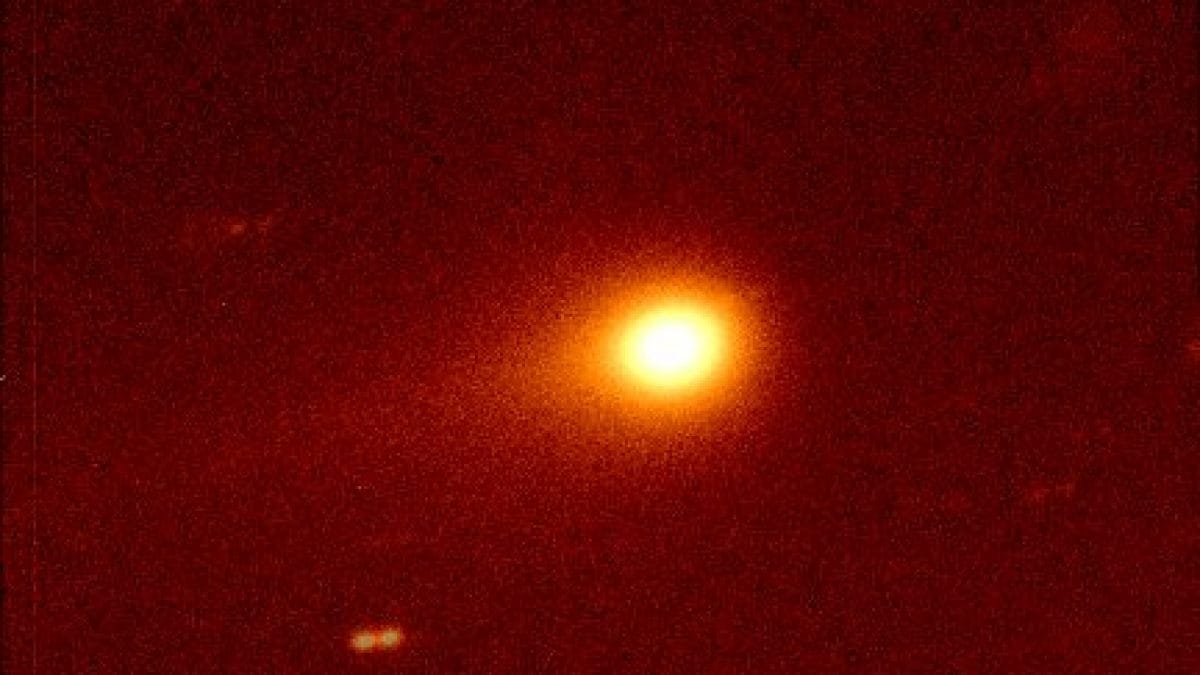

La cometa 3I/ATLAS è stata osservata con tutti i telescopi più potenti a nostra disposizione, dai telescopi spaziali Hubble e James Webb a quelli terrestri come il Very Large Telescope in Cile e il telescopio Keck alle Hawaii. Ogni telescopio ha contribuito a svelare un pezzo del puzzle di questo visitatore interstellare.

Le osservazioni condotte col James Webb hanno mostrato come la chioma della cometa sia insolitamente ricca di anidride carbonica, con un rapporto tra anidride carbonica e acqua tra i più alti mai misurati su questo tipo di oggetti. Oltre all'anidride carbonica si rilevano acqua (anche come granelli di ghiaccio), monossido di carbonio (CO), solfuro di carbonile (OCS), polveri e molecole azotate come il cianuro (CN) e l’acido cianidrico (HCN). L’attività è chiaramente innescata dal Sole, poiché il riscaldamento fa sublimare i ghiacci del nucleo e i gas, scappando nello spazio, trascinano con sé polvere e ghiaccio.

Il quadro chimico punta a un nucleo intrinsecamente ricco di anidride carbonica, cosa che ha portato gli scienziati a formulare due ipotesi: o la cometa si è formata vicino alla "linea di ghiaccio" della CO2 nel disco protoplanetario di origine, oppure ha avuto ghiacci a lungo esposti a radiazioni in media più intense di quelle del nostro Sistema Solare. L'identificazione di acqua e molecole chiave per la chimica prebiotica (come HCN) in un oggetto proveniente da un altro sistema planetario ci dice che gli ingredienti di base della chimica della vita non sono un’esclusiva del nostro Sistema Solare.

Le osservazioni condotte coi telescopi Keck e James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) mostrano come nella cometa è presente nichel in forma atomica ma non ferro atomico, cosa pressoché mai osservata nelle comete "nostrane" in cui i due elementi si presentano in quantità simili. Le concentrazioni di nichel e di cianuro, per il resto, sono in linea con quelle delle comete del Sistema Solare osservate a distanze simili dal Sole.

Il meccanismo di produzione del nichel accumulato nella chioma resta da decifrare, così come il meccanismo che al momento potrebbe stare "nascondendo" il ferro contenuto nel nucleo. I dati sembrano favorire scenari in cui il nichel atomico si formi a partire da composti facili da dissociare come il tetracarbonile di nichel o molecole organiche metalliche che la luce solare dissocia vicino al nucleo. Proprio il tetracarbonile di nichel è stato il composto che ha fatto più parlare di sé negli ultimi giorni, poiché questo composto viene prodotto sulla Terra tramite lavorazione industriale.

Ulteriori dati sulla cometa hanno inoltre mostrato come il nucleo, che avrebbe un diametro inferiore a 1 km, sia sorprendentemente attivo, perdendo acqua a un ritmo di 40 kg al secondo, notevole per un oggetto di queste dimensioni.

Da dove proviene la cometa 3I/ATLAS: la traiettoria

Siamo certi che la cometa prevenga dallo spazio interstellare per via della sua altissima velocità (220.000 km/h), tale da fare uscire dal Sistema Solare qualsiasi oggetto che fosse in orbita attorno al Sole. La cometa proviene dalla direzione della costellazione del Sagittario, tuttavia risalire alla sua stella madre è pressoché impossibile, poiché la cometa ha viaggiato nella Via Lattea per miliardi di anni. Accumulando sempre maggiori osservazioni sulla sua traiettoria, diversi studi hanno cercato di risalire almeno alla regione della Via Lattea in cui 3I/ATLAS si sarebbe formato. Gli studi sembrano tutti concordare sul fatto che la cometa si sia originata nel disco della Via Lattea.

Tuttavia ci sono discrepanze su quale componente del disco galattico si parli. La Via Lattea ha infatti un disco sottile, in cui si trova anche il Sole, e un disco spesso, fatto di stelle più vecchie. Se la cometa dovesse provenire da quest'ultimo, la sua età potrebbe essere anche di due miliardi superiore a quella del Sole. L'ultimo studio in ordine di tempo ha utilizzato i dati del satellite Gaia per confrontare la traiettoria di 3I/ATLAS con quella delle stelle nei pressi del Sistema Solare, trovando che il disco sottile sia la sua zona di origine più probabile.

Loeb considera insolita la traiettoria della cometa, in quanto particolarmente vicina al piano dell'eclittica (cioè il piano su cui giace l'orbita della Terra attorno al Sole) e con passaggi ravvicinati ad altri pianeti ma non alla Terra, con un passaggio dietro al Sole che ci impedirebbe di osservare una sua ipotetica natura artificiale. Queste coincidenze sono state calcolate da Loeb come non casuali e anzi eccessivamente improbabili, anche se calcolare la probabilità di una tale traiettoria è per molti versi questione di interpretazione.

Quando passerà vicino alla Terra: ora è dietro al Sole

3I/ATLAS attualmente si trova in proiezione dietro al Sole (in congiunzione). Data la sua piccola distanza angolare dalla nostra stella, non è attualmente osservabile da Terra, ma solo attraverso gli strumenti nello spazio che normalmente monitorano il Sole, come il satellite GOES-19 che è infatti riuscito a riprendere il passaggio della cometa nei suoi strumenti. Il punto di massimo avvicinamento al Sole (perielio) è invece previsto per il 29 ottobre, quando la cometa passerà a 203 milioni di km dal Sole, tra l'orbita di Marte e quella della Terra. Come noterete, la cometa non si spinge mai oltre l'orbita del nostro pianeta e questo in parte spiega anche l'attività cometaria non pronunciata della cometa.

Il punto di massimo avvicinamento alla Terra avverrà invece 19 dicembre a 270 milioni di km. In quel frangente, 3I/ATLAS avrà una magnitudine di circa 14 per cui sarà osservabile solo attraverso telescopi con generosa apertura. In generale, non spingendosi troppo vicina al Sole, la cometa non sarà mai più brillante di magnitudine 11, richiedendo quindi sempre l'utilizzo di un telescopio per poter essere osservata. Per confronto, alla sua massima luminosità la cometa sarà 120 volte più debole della cometa C/2025 A6 (Lemmon) e circa 190 volte più debole della cometa C/2025 R2 (SWAN) al loro massimo avvicinamento.

La cometa ritornerà a essere visibili dalle nostre latitudini ai primi di novembre, quando sorgerà in direzione est intorno alle 5 del mattino in compagnia del pianeta Venere, creando così una finestra di visibilità di circa un'ora prima dell'alba. Col proseguio del mese, la cometa sorgerà sempre prima, circa alle 3 a metà mese di novembre e circa l'1:30 a fine mese. Nei pressi del perigeo del 19 dicembre, la cometa sorgerà intorno alle 22:30, rimanendo osservabile quindi per tutto il resto della notte, sebbene molto debole.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)