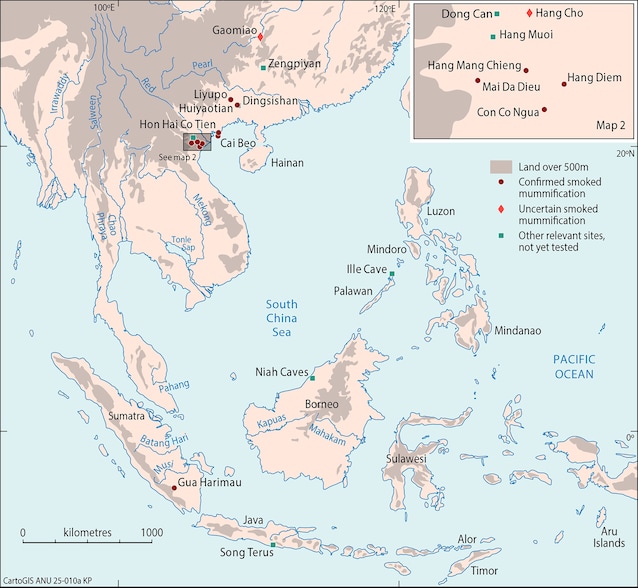

Un folto gruppo di ricercatori asiatici, riuniti in un consorzio internazionale, ha appena pubblicato uno studio rivoluzionario che potrebbe riscrivere la cronologia delle più remote pratiche di mummificazione conosciute. Gli studiosi hanno individuato tracce di un particolare tipo di mummificazione, ottenuta con esposizione al calore, su un campione di 54 sepolture pre-neolitiche provenienti da 11 siti archeologici dell'Asia sudorientale in Cina, Vietnam e Indonesia databili tra i 12.000 e i 5.000 anni fa. Queste pratiche, simili all’affumicatura ancora usata in Papua, anticipano di circa 3.000 anni le mummie più antiche conosciute, ovvero quelle dei Chinchorro delle Ande.

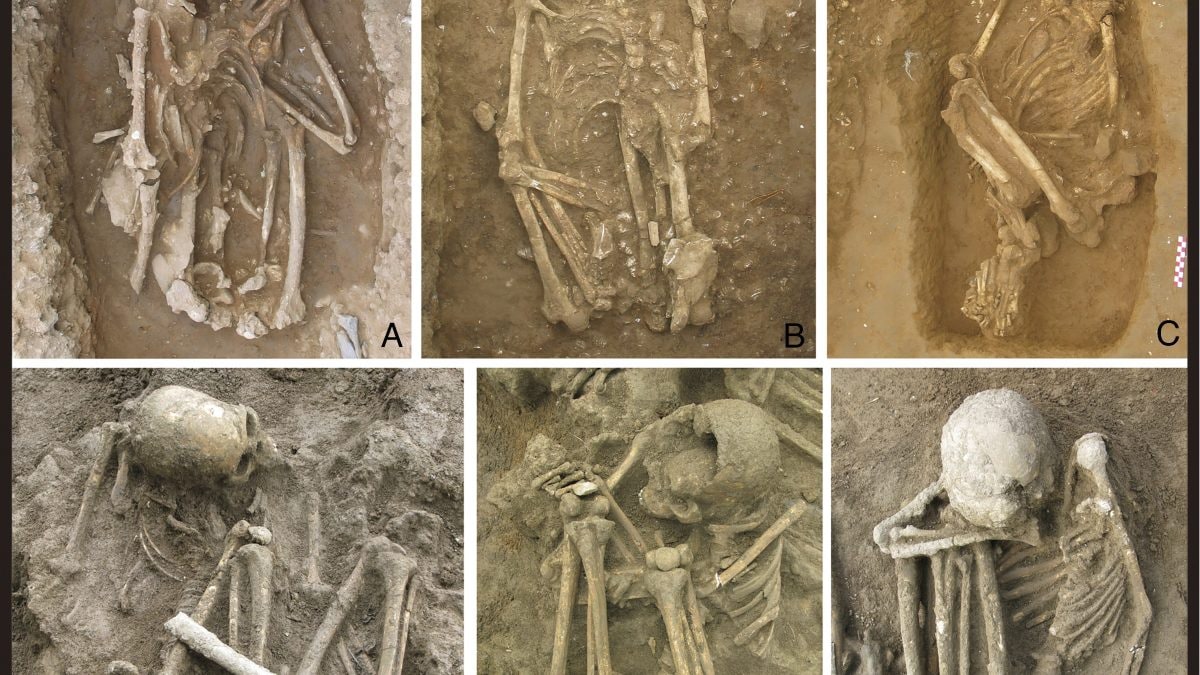

Il gruppo di ricerca è guidato da Hsiao-chun Hung, dell'Università di Canberra in Australia, e composto da ricercatori provenienti da Cina (Università di Pechino, Istituto di Archeologia del Guanxi, Museo di Dingsishan, Istituto di Archeologia dell'Hunan), Giappone (Università di Tokyo, di Rykkio, di Niigata e di Sapporo), Indonesia (Centro di Studi Preistorici, Centro di Ricerche Archeometriche di Giacarta, Dipartimento di Cultura e Turismo di Papua) e Vietnam (Centro di Archeologia, Istituto di Archeologia). Una caratteristica che accomuna le sepolture prese in considerazione è la posizione in cui l'individuo è stato sepolto, ovvero "iperflessa". In linguaggio archeologico, questo termine sta ad indicare quando il corpo del defunto viene piegato in una posizione estremamente innaturale, rannicchiata, non possibile da tenere a lungo in vita, con le ginocchia estremamente vicine alle spalle. Si tratta dunque di una manipolazione del corpo ottenuta necessariamente post-mortem. Questo uso funerario è attestato in moltissime sepolture preistoriche dell'Asia sudorientale, espressione della culturale funeraria dei gruppi di cacciatori-raccoglitori che popolavano questo territorio.

Quando un corpo si decompone all'interno del terreno, la scomparsa dei tessuti molli lascia degli spazi vuoti, dentro ai quali le ossa più piccole (specialmente le falangi delle dita dei piedi o delle mani), a causa della gravità o delle infiltrazioni d'acqua tendono a muoversi, allontanandosi dalla loro posizione originale. In tafonomia (la scienza che studia le modificazioni che coinvolgono un corpo dopo la morte) questo fenomeno viene definito "decomposizione in spazio vuoto", ed è molto comune quando un individuo viene sepolto all'interno di una cassa, ma anche in un terreno abbastanza compatto, come nei casi preistorici presi in considerazione in questo studio.

Tuttavia, a colpire i ricercatori, è stato il fatto che nonostante ci fossero i presupposti perché ciò avvenisse, nel campione di sepolture scelto le posizioni così strettamente iperflesse dei corpi non hanno permesso una grande dispersione delle ossa più piccole all'interno della fossa. Per comprendere il motivo di questa anomalia, i resti umani sono stati sottoposti ad analisi ai raggi X, e a spettroscopia in trasformata di Fourier, tecniche per rilevare l'esposizione al calore. Queste hanno segnalato come alcune ossa, in precisi punti, siano state esposte ad un certo punto a una intensa fonte di calore. Questa particolarità era già stata notata macroscopicamente sulle ossa, con alcuni punti decisamente anneriti, che hanno immediatamente colto l'attenzione degli studiosi. Le temperature a cui questi corpi sono stati esposti non sono state abbastanza elevate da carbonizzare i corpi, ma abbastanza da "essiccarli".

L'esposizione controllata a una fonte di calore, che ha causato la bruciatura solamente di alcune parti del corpo dei defunti, potrebbe essere stata adoperata per provocare un essiccamento dei tessuti molli, permettendo loro di conservarsi in connessione anatomica per un certo periodo di tempo. Si tratta di fatto dello stesso principio dell'affumicatura, che permette al materiale organico di conservarsi più a lungo, usato per la conservazione di alcuni alimenti. Si tratta ovviamente di una tecnica di conservazione dei corpi piuttosto rudimentale, infatti nel campione preistorico preso in considerazione non si sono conservati tessuti molli, ma che in un clima umido come quello dell'Asia sudorientale avrebbe permesso a un corpo di conservarsi un po' più a lungo del normale. L'uso di questa particolare tecnica di "mummificazione" artificiale spiegherebbe come questi corpi siano stati deposti così iperflessi all'interno delle tombe, conservandosi nella stessa esatta posizione a distanza di millenni, senza una dispersione delle ossa piccole direttamente legata ai fenomeni cadaverici.

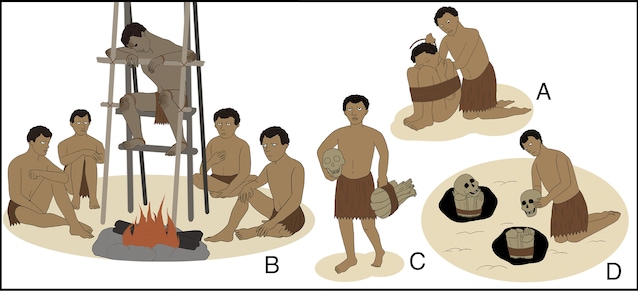

Anche un moderno confronto etnografico sembra avvalorare la teoria del gruppo di ricerca asiatico. Pratiche simili, volte a creare delle "mummie affumicate", sono attestate presso alcune culture aborigene dell'Australia, ma soprattutto sull'isola di Papua (divisa politicamente tra l'Indonesia e lo stato della Papua Nuova Guinea).

A Papua, presso alcune tribù dell'interno, è ancora comune "affumicare" i propri cari defunti, in maniera tale che il corpo, iperflesso, possa essere conservato e venerato all'interno della casa. Alcuni particolari rilevati sulle ossa del campione archeologico studiato, come i punti precisi esposti al calore, sembrano suggerire che le pratiche di affumicatura dei cacciatori-raccoglitori della Cina meridionale e del Vietnam di 12.000 anni fa non fossero molto diverse da quelle ancora utilizzate a Papua.

Queste tracce di mummificazione intenzionale, ovvero non collegate a determinate situazioni climatiche come il clima arido del deserto o quello glaciale, sarebbero dunque le più antiche del mondo, antecedenti le mummie dei Chinchorro del Perù e del Cile, finora ritenute le prime mummie artificiali mai ritrovate, di ben 3.000 anni.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)