In Italia l’interesse per la politica è in calo: oggi meno della metà della popolazione si informa almeno una volta a settimana. Secondo l’ultimo rapporto ISTAT, quasi un terzo della popolazione non parla mai di politica, nemmeno al bar o in famiglia: stiamo parlando di oltre 18 milioni di persone, più donne che uomini, che ignorano l'argomento. I meno interessati? I giovani. Solo il 16,3% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni si informa di politica almeno una volta a settimana, e poco più di un terzo tra i 18 e i 24 anni.

Come è cambiata la partecipazione alla politica?

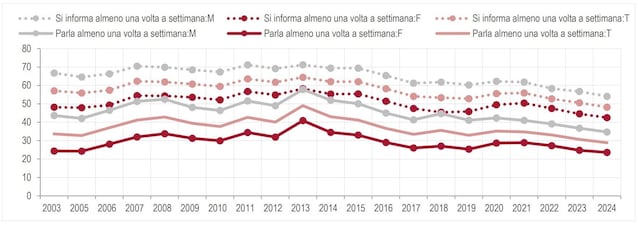

Vent’anni fa due italiani su tre si informavano regolarmente di politica. Oggi poco più della metà lo fa, con un calo di oltre 12 punti percentuali per gli uomini e di 5 per le donne. Questo significa che il divario di genere si è ridotto, ma non perché le donne si siano avvicinate, bensì perché anche gli uomini si stanno allontanando. Sono però comuni i motivi: degli oltre 15 milioni di cittadini di 14 anni e più che non si informano mai, quasi due terzi dichiarano disinteresse, e più di un quinto sfiducia nella politica.

Questo trend è in linea con quello registrato nella partecipazione elettorale. Nel 2022, all’elezione del Senato, ha votato il 65,7% degli uomini e il 62,2% delle donne, con un calo di oltre 17 punti rispetto al 2001. Ancora più basso il dato delle Europee 2024: poco più della metà degli italiani è andata alle urne. Numeri che raccontano un’Italia disillusa, dove cresce l’idea che “tanto non cambia nulla”.

Chi ha più interesse per la politica?

La probabilità di non informarsi di politica è del 63% maggiore per le donne rispetto agli uomini. Le differenze di genere cambiano però con l’età: tra gli uomini, i 14-34enni hanno una probabilità cinque volte maggiore di non informarsi rispetto agli over65, mentre tra le donne la probabilità è poco più che doppia.

Anche altri fattori incidono. Partecipazione al mercato del lavoro, elevato titolo di studio, cittadinanza italiana, vivere nel Centro-Nord e in una famiglia che parla di politica: tutte condizioni che aumentano la probabilità di informarsi. Ad esempio, essersi fermati alla scuola dell’obbligo quadruplica la probabilità di non informarsi rispetto ai laureati, sia per le donne che per gli uomini.

Più il lavoro è qualificato, più cresce l’interesse politico. Tra dirigenti, imprenditori e professionisti quasi sette su dieci si informano regolarmente; tra gli operai, solo uno su tre. Questo ci dice che probabilmente alcuni ambienti lavorativi favoriscono maggiormente la discussione, mentre l’isolamento sociale di chi non lavora tende a spegnere anche l’interesse per la politica.

Anche la soddisfazione complessiva per la propria vita gioca un ruolo: chi è meno soddisfatto tende a disinteressarsi di più.

Dove ci informiamo?

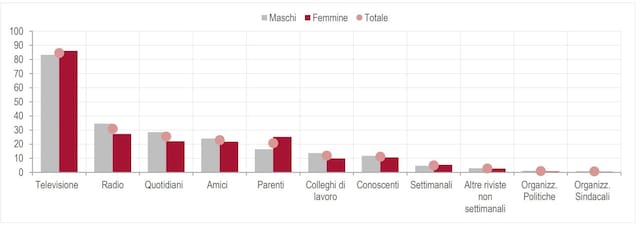

Considerando insieme i canali tradizionali e quelli accessibili tramite Internet, radio e soprattutto tv restano i mezzi principali per informarsi.

Seguono i quotidiani, cartacei oppure online, e le fonti informali (amici, parenti, conoscenti), indicate da oltre un terzo dei rispondenti. I social network sono invece usati da un cittadino su cinque.

Quasi la metà degli utenti Internet si informa di politica online: oltre otto milioni di italiani, quasi quattro milioni in più rispetto al 2014. L’aumento dell’utilizzo dei canali online ha trasformato non solo il modo di informarsi, ma anche quello di partecipare. Nel 2024 più di 10 milioni e mezzo di cittadini hanno espresso opinioni su temi sociali o politici attraverso siti web o social media: una persona ogni quattro utenti della rete. Ma questa tendenza, se da un lato amplia l’accesso alle informazioni, dall’altro rischia di creare bolle informative, dove si ascoltano solo opinioni simili alle proprie.

Ancora poco diffusa, invece, la partecipazione attiva online: solo l’11% degli utenti di Internet ha preso parte a consultazioni o votazioni digitali su temi politici o civici, come la firma di una petizione o la partecipazione a un progetto di pianificazione urbana.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)