Dentro la nostra testa c’è la rete più complessa mai conosciuta: 86 miliardi di neuroni, collegati da trilioni di connessioni chiamate sinapsi. I neuroni sono le cellule fondamentali del sistema nervoso, si possono considerare come le unità base del cervello che coordinano il funzionamento dell'organismo. Sono cellule altamente specializzate con uno scopo preciso: ricevere, elaborare e trasmettere segnali (impulsi nervosi) in tutto il corpo. Permettono al cervello di comunicare con i muscoli, agli organi di senso di inviare informazioni e ai pensieri di formarsi. Scoprire come funzionano, come comunicano e come si organizzano in vere e proprie autostrade di informazioni significa capire l’essenza stessa del cervello umano.

Cosa sono i neuroni e a cosa servono: le unità del sistema nervoso

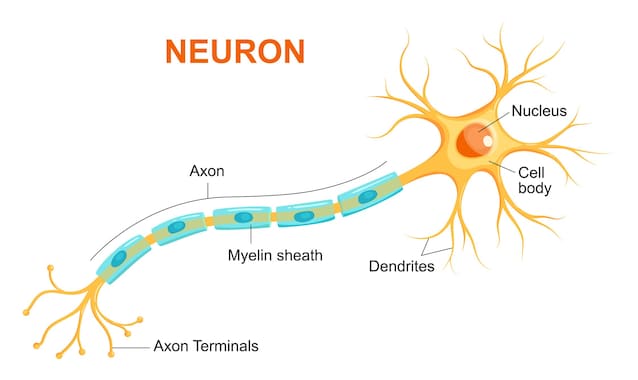

Per comprendere questa rete straordinaria dobbiamo partire dall’unità di base: il neurone, la cellula specializzata nella ricezione, elaborazione e trasmissione dei segnali nervosi. Ogni neurone è formato da tre regioni principali:

- Il soma, o corpo cellulare, che contiene il nucleo e gli organelli responsabili delle funzioni metaboliche della cellula.

- I dendriti, sottili ramificazioni che ricevono segnali provenienti da altri neuroni.

- L’assone, un lungo prolungamento che trasmette gli impulsi elettrici in uscita verso altre cellule nervose, muscolari o ghiandolari.

Alla fine dell’assone si trovano le terminazioni sinaptiche, che si avvicinano ma non toccano i dendriti del neurone successivo. Lo spazio che li separa è la sinapsi, un’area microscopica in cui avviene il passaggio del segnale da un neurone all’altro.

Come comunicano i neuroni nel cervello

Quando un neurone riceve uno stimolo sufficiente, la sua membrana genera una variazione transitoria del potenziale elettrico: il potenziale d’azione. L’interno della cellula, normalmente negativo (circa –70 mV), diventa positivo per un istante (depolarizzazione) a causa dell’ingresso di ioni sodio (Na⁺); successivamente ritorna negativo (ripolarizzazione) grazie alla fuoriuscita di ioni potassio (K⁺). Segue una breve iperpolarizzazione, che impedisce al neurone di riattivarsi subito e assicura la direzionalità del segnale lungo l’assone.

Negli anni ’50, Alan Hodgkin e Andrew Huxley descrissero matematicamente questo fenomeno, elaborando un modello che spiega il comportamento dei canali ionici di membrana. Le loro equazioni — che valsero il Premio Nobel nel 1963 — sono tuttora alla base delle neuroscienze computazionali moderne.

Quando l’impulso elettrico raggiunge la fine dell’assone, le vescicole presenti nelle terminazioni sinaptiche rilasciano neurotrasmettitori nello spazio sinaptico. Queste molecole chimiche si legano a recettori specifici sulla membrana del neurone successivo, innescando un nuovo potenziale d’azione. È un continuo alternarsi di elettricità e chimica che avviene miliardi di volte al secondo e che permette al cervello di elaborare informazioni, generare emozioni e controllare i movimenti.

Grazie al rivestimento isolante della mielina, formato da cellule gliali come gli oligodendrociti, l’impulso elettrico viaggia più rapidamente, “saltando” da un nodo all’altro (i nodi di Ranvier) e raggiungendo velocità superiori a 100 metri al secondo.

Quanti neuroni e connessioni abbiamo: dalle cellule alle reti

Il cervello umano contiene circa 86 miliardi di neuroni, ciascuno con migliaia di connessioni. Osservato al microscopio, appare come una rete intricata di dendriti, assoni e sinapsi. Tuttavia, non è un caos: i neuroni si organizzano in circuiti locali e in aree funzionali specializzate, che collaborano in modo coordinato.

Le grandi strutture — corteccia cerebrale, cervelletto e tronco encefalico — cooperano tra loro, e la corteccia è suddivisa in lobi frontale, parietale, temporale e occipitale, ciascuno associato a funzioni specifiche come linguaggio, movimento, percezione o memoria.

In profondità si trovano strutture chiave come il talamo, che smista le informazioni sensoriali, e l’ippocampo, cruciale per la memoria e l’apprendimento.

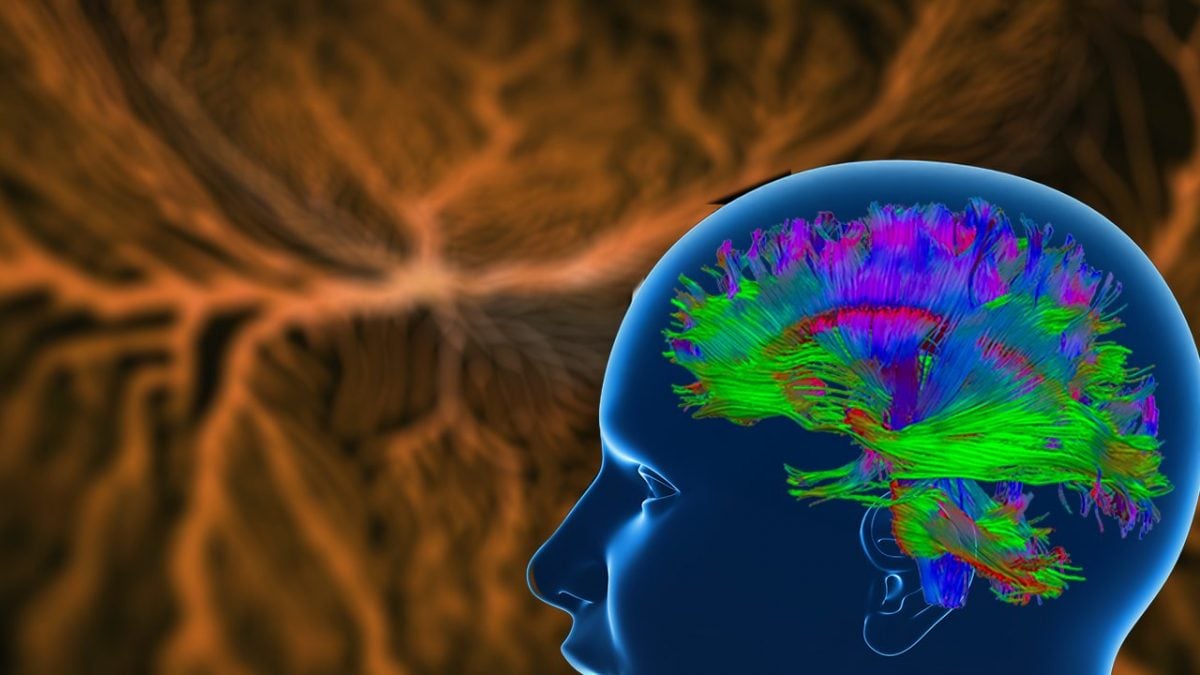

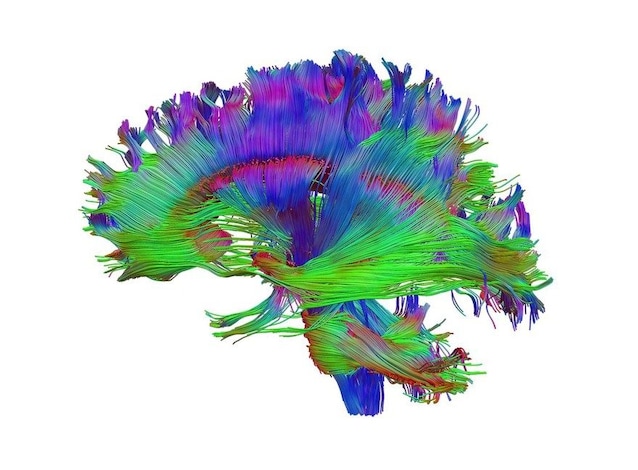

Le strade del cervello: la trattografia

Le aree cerebrali non lavorano isolate: sono collegate da lunghi fasci di sostanza bianca, composti da assoni mielinizzati, che costituiscono le vere autostrade del cervello. Anche un gesto apparentemente semplice, come indossare gli auricolari, coinvolge una catena di segnali che attraversano aree motorie, sensoriali e visive in pochi millesimi di secondo.

Queste mappe sono state ottenute grazie alla trattografia, una tecnica di risonanza magnetica che ricostruisce il percorso delle fibre nervose sulla base della diffusione dell’acqua nei tessuti.

Nonostante i suoi limiti, ci regala una delle immagini più affascinanti del cervello mostrandoci la sua rete di connessioni.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)