Negli ultimi mesi si è tornati a parlare molto di chip nel cervello, soprattutto grazie a Neuralink, una delle aziende fondate da Elon Musk. Ma dietro titoli sensazionalistici e promesse futuristiche, esiste una tecnologia reale, studiata da decenni nei laboratori di neuroscienze: le BCI, Brain-Computer Interface, o interfacce cervello-computer. Le BCI non leggono contenuti mentali, intenzioni astratte o desideri nascosti. Fanno qualcosa di molto più concreto e molto più interessante dal punto di vista scientifico: misurano segnali fisici prodotti dal cervello e li traducono in comandi.

Dal cervello al computer: perché tutto parte dall’elettricità

Il nostro cervello è composto da circa 86 miliardi di neuroni, cellule specializzate che comunicano tra loro attraverso impulsi elettrici e segnali chimici. Ogni singolo neurone produce impulsi minuscoli, ma quando milioni di neuroni si attivano insieme, il loro segnale diventa misurabile.

È questo il principio fisico che rende possibili le BCI: misurano l’attività elettrica coordinata di intere popolazioni neuronali e creano un canale di comunicazione diretto con una macchina.

Ma non tutte le BCI misurano l’attività cerebrale nello stesso modo.

Come funzionano le Brain Computer Interface (BCI)

Molte Brain-Computer Interface storicamente nascono dall’elettroencefalogramma (EEG), cioè dalla registrazione dell’attività elettrica del cervello dalla superficie della testa.

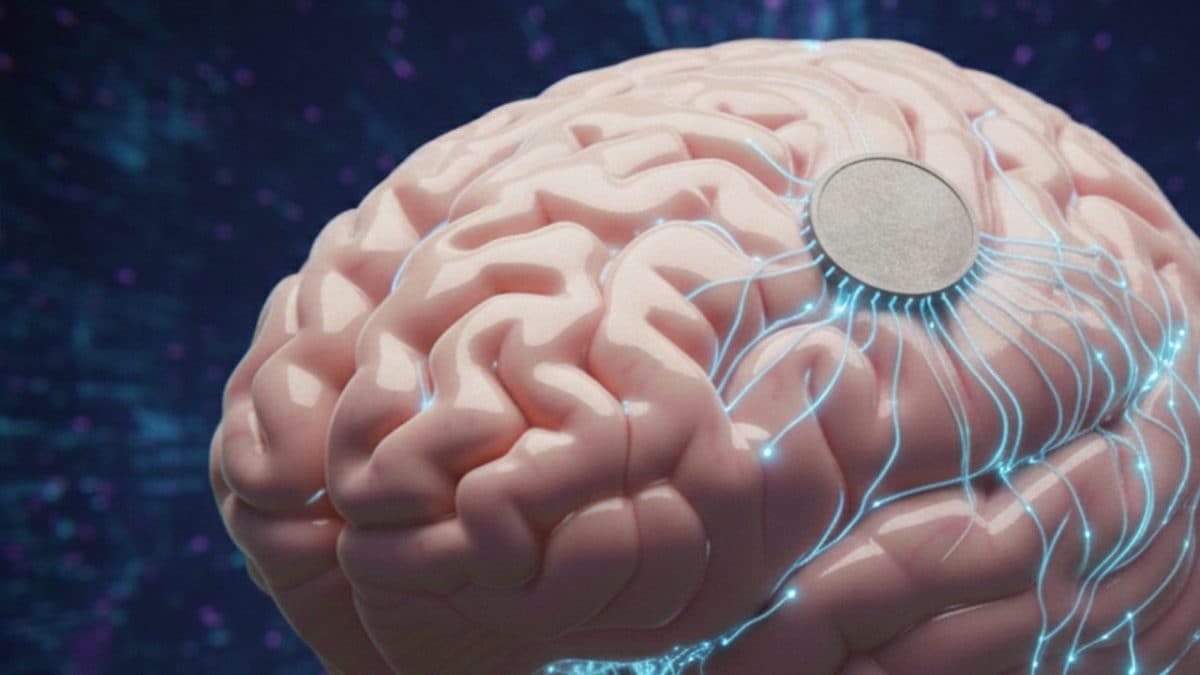

Sistemi come Neuralink, invece, non usano l’EEG da scalpo: registrano i segnali direttamente dal cervello, tramite micro-elettrodi impiantati nella corteccia. Il principio fisico, però, è lo stesso: il cervello è un sistema elettrochimico e la sua attività produce segnali misurabili. Quello che cambia è dove e con quale risoluzione questi segnali vengono raccolti.

Gli elettrodi impiantati nella corteccia, come quelli di Neuralink, si trovano a contatto diretto con i neuroni, in particolare nella corteccia motoria, l’area che pianifica ed esegue i movimenti.

A differenza dell’EEG: non registrano segnali attenuati dal cranio, non “vedono” milioni di neuroni insieme, ma captano l’attività locale di piccole popolazioni neuronali.

Questi elettrodi misurano: potenziali d’azione (spike), variazioni di attività locale, pattern temporali estremamente precisi.

Il segnale è più ricco, più stabile e molto più informativo, ed è questo che permette una decodifica fine dei movimenti.

Intenzione di movimento: cosa cambia nel cervello

Quando decidiamo di muovere una mano, o anche solo quando immaginiamo di farlo, nella corteccia motoria avviene una riorganizzazione dell’attività neuronale. Non esiste un neurone che “significa” mano destra. Esistono pattern distribuiti, in cui: alcuni neuroni aumentano la loro frequenza di scarica, altri la diminuiscono, l’equilibrio complessivo cambia in modo sistematico. Questi pattern sono ripetibili: ogni volta che una persona immagina lo stesso movimento, la configurazione dell’attività neurale è simile.

Ed è proprio questa regolarità che una BCI può sfruttare.

Il computer collegato all’impianto non riceve riceve frequenze di scarica, tempi, correlazioni tra elettrodi. Il segnale neurale viene amplificato e digitalizzato, vengono estratte caratteristiche rilevanti (quali neuroni si attivano, quando e con che intensità), algoritmi di apprendimento automatico associano questi pattern a un’azione.

Durante l’addestramento, alla persona viene chiesto di svolgere azioni precise: immaginare di muovere la mano destra, immaginare di afferrare una bottiglia con la mano sinistra, rilassarsi. Il sistema impara, per quella persona specifica, quale configurazione neurale corrisponde a quale intenzione motoria.

Quando la configurazione ricompare, il computer non “capisce” cosa la persona vuole fare: riconosce un pattern già noto e lo trasforma in un’azione esterna, muovere un cursore, una protesi, un braccio robotico.

In molte persone con lesioni al midollo spinale, ictus o malattie neurodegenerative, il problema non è che il cervello “non sappia più cosa fare”. I circuiti motori continuano a generare l’attività necessaria al movimento, ma l’informazione non riesce più a raggiungere i muscoli. Le Brain-Computer Interface si inseriscono proprio in questo punto: intercettano l’attività neurale a monte del danno e la deviano verso un percorso alternativo come un computer, una protesi, un sintetizzatore vocale. Dal punto di vista funzionale, è come costruire un ponte artificiale che aggira la parte danneggiata del sistema nervoso.

È proprio questo meccanismo che ha reso possibili alcuni dei risultati più impressionanti ottenuti finora con le Brain-Computer Interface. Ed è qui che vale la pena fare una precisazione importante: Neuralink non è l’unica realtà che lavora in questo campo, né tantomeno la prima.

Oltre Neuralink: altri progetti sulle interfacce cervello-computer

Da oltre vent’anni, gruppi di ricerca e aziende sviluppano BCI in ambito clinico, spesso lontano dai riflettori mediatici, ma con un impatto enorme sulla vita delle persone coinvolte. In particolare, alcuni dei risultati più avanzati arrivano dal mondo accademico. Ricercatori della University of California San Francisco e della Stanford University hanno sviluppato sistemi in grado di restituire la comunicazione a persone che l’avevano completamente persa. In uno di questi studi, una paziente che non poteva muovere i muscoli del volto né pronunciare una parola da circa 18 anni è tornata a comunicare grazie a una BCI impiantata nel cervello. Circa 200 elettrodi sono stati installati nella corteccia cerebrale, nelle aree coinvolte nella pianificazione del linguaggio. L’attività neurale registrata è stata decodificata e trasformata in parole, in una voce digitale e persino in un avatar 3Dcapace di muovere il viso in modo coerente con ciò che la persona voleva dire. Anche in questo caso, il sistema non “leggeva” le frasi nella mente, ma intercettava l’intenzione motoria del parlare: i segnali che il cervello avrebbe inviato a lingua, labbra e laringe se il corpo avesse potuto eseguirli.

Quando le Brain-Computer Interface hanno iniziato a svilupparsi, circa vent’anni fa, molti sistemi si basavano su elettrodi posizionati all’esterno della testa, sulla superficie dello scalpo. Questi approcci non invasivi hanno un limite evidente: il segnale è più debole e più rumoroso, perché deve attraversare il cranio ed è contaminato dall’attività dei muscoli, degli occhi e dai movimenti del corpo.

Allo stesso tempo, hanno un enorme vantaggio: non richiedono chirurgia. Ed è proprio su questo fronte che la tecnologia sta facendo passi avanti notevoli, grazie a sensori migliori e algoritmi sempre più sofisticati.

Dall’ospedale alla vita quotidiana: quando arriveranno le interfacce cervello computer

A questo punto la domanda viene naturale: tutto questo arriverà mai nelle nostre case? O, più precisamente, sulle nostre teste? Per ora, la risposta è chiara: non subito, e non sotto forma di impianti cerebrali. Le BCI invasive hanno senso quando il beneficio è enorme e supera di gran lunga i rischi: paralisi gravi, disturbi del movimento, perdita completa della comunicazione. Il primo vero utilizzo “consumer” delle Brain-Computer Interface probabilmente arriverà da un’altra direzione: le BCI non invasive.

Caschetti, fasce, occhiali e visori di realtà virtuale che, invece di registrare l’attività di singoli neuroni, misurano l’attività coordinata di grandi gruppi neuronali dalla superficie della testa.

Già oggi esistono dispositivi in grado di stimare attenzione, affaticamento mentale e stress, e di usare queste informazioni per adattare videogiochi, ambienti virtuali, musica, notifiche o pause cognitive in base allo stato mentale dell’utente.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)