Tra le innumerevoli operazioni fai-da-te che spesso interessano gli ambienti domestici vissuti quotidianamente, giocano un ruolo fondamentale i tasselli ad espansione, spesso chiamati semplicemente tasselli e tante altre volte identificati con il nome di Fisher, erroneamente. Sebbene ne esistano diverse tipologie, quelli che ci interessano nel quotidiano sono sostanzialmente oggetti cavi realizzati con materiali plastici che aiutano a migliorare le condizioni locali di aderenza della vite metallica con il materiale di base su cui si vuole realizzare il fissaggio. Il loro meccanismo di funzionamento si basa sulla nascita di deformazioni permanenti che, praticamente, trasformano l'oggetto di partenza rendendolo efficace ad evitare eventuali fenomeni di sfilamento dovuti ai carichi esterni applicati.

Cosa sono i tasselli

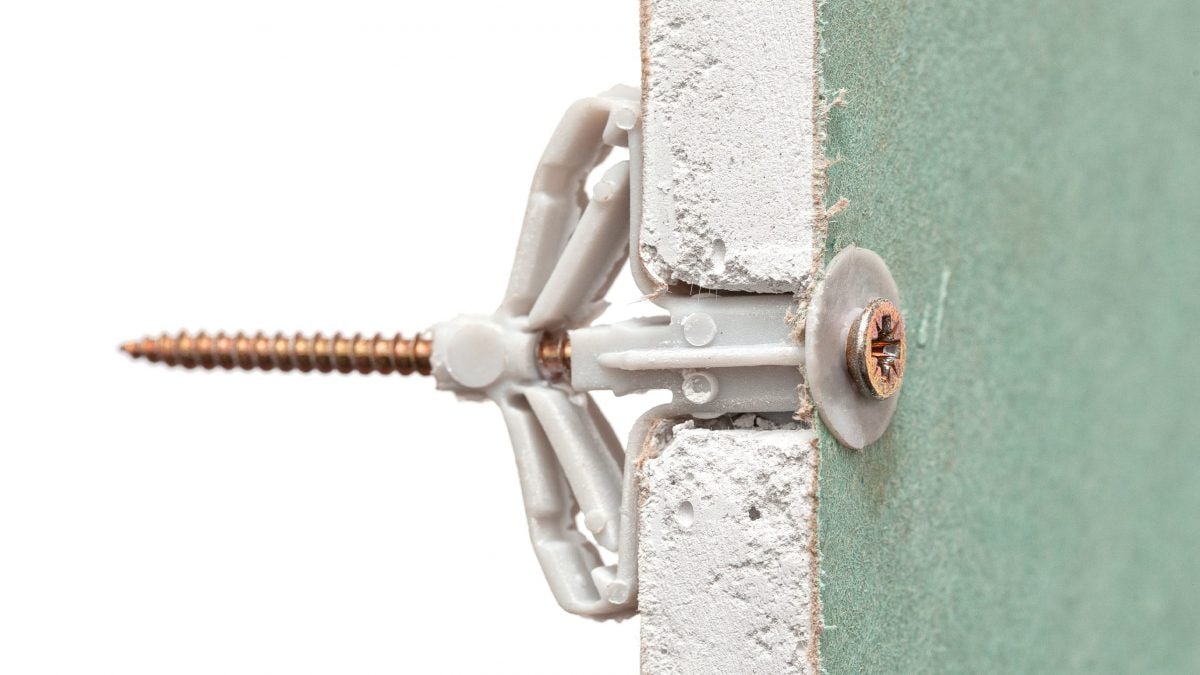

Il tassello ad espansione in plastica, inventato negli anni '50/'60 ad opera di Arthur Fisher (fondatore dell'omonima azienda da cui il tassello eredita il comune soprannome), si accoppia ad una vite metallica e viene inserito all'interno di un foro, preventivamente alla vite stessa. La forma di un tassello può variare sensibilmente a seconda dell'azienda che li produce. Nella sostanza però, sono l'entità dei carichi in gioco e la tipologia di supporto su cui vogliamo installarlo ad identificarne forma, lunghezza e dimensione della vite ad esso accoppiata. Tuttavia, conservano grossomodo tutti una forma simil-cilindrica e cava, necessaria per realizzare lo spazio di alloggiamento della vite al loro interno. Il particolare importante da ricordare è che, generalmente, il tassello presenta una incisione lungo il suo sviluppo, che praticamente divide questa forma cilindrica idealizzata in due parti indipendenti per una certa lunghezza. Questo taglio è fondamentale in quanto indirizza e agevola le operazioni di deformazione del materiale plastico una volta inserita la vite.

Il meccanismo di funzionamento: l'aderenza

La genesi del meccanismo di funzionamento di un tassello è la seguente: questo elemento in plastica viene inserito all'interno di un foro, eseguito ad hoc. Una volta all'interno del foro, il tassello giace in una condizione di riposo che potremmo definire passiva, in quanto non aderisce bene alla superficie laterale del foro. Quando però viene inserita la vite, allora il tassello comincia ad espandersi e, grazie alla presenza dell'intaglio che prima abbiamo descritto, allarga sensibilmente lo spazio occupato inizialmente, risultando in una forte adesione con la parete del foro. In questa condizione, dobbiamo immaginare la nascita di tante piccole forze di contatto tra il tassello e il foro che si oppongono al suo eventuale sfilamento.

Queste forze, che in parte erano già presenti precedentemente, sono ora sensibilmente maggiori in quanto il tassello è spinto con forza alla parete del foro e la sua deformazione fa si che possa aumentare moltissimo l'area di contatto con la parete, risultando dunque in più forze e di maggiore entità rispetto alla precedenti.

Facciamo comunque una precisazione: nel tempo, la tecnologia dei tasselli si è evoluta ed ha portato a varie tipologie di forme e modi per garantire un corretto fissaggio degli elementi. In alcuni casi, quindi, il meccanismo di deformazione del tassello non è propriamente quello che abbiamo descritto, ma bensì qualcosa che si avvicina più ad una espansione puntuale a ridosso del foro, per aumentare proprio lì l'area di contatto. Questa tipologia di sistema è utilizzata quando si ha a che fare con elementi cavi con ridotto spessore di parete. Viceversa, i tasselli classici sono utilizzati in pareti piene o anche su elementi forati, ma in questo caso con lunghezze del tassello maggiori di quelle ordinarie.

Dai tasselli agli ancoraggi

Quando il sistema di fissaggio è chiamato in causa a sopportare carichi elevati che vanno ben oltre gli oggetti di arredo di un appartamento, allora l'utilizzo dei tasselli di materiali e forme che abbiamo descritto prima non può più bastare. In questi casi, si deve ricorrere a dei veri e propri sistemi di ancoraggio, di cui è possibile distinguere due grosse famiglie:

- Quella degli ancoraggi meccanici, anche ad espansione;

- Quella degli ancoraggi chimici.

Gli ancoraggi meccanici ad espansione hanno modalità di funzionamento del tutto similari a quelle viste precedentemente con i semplici tasselli, con la sola differenza che il sistema di ancoraggio è molto più performante e solitamente realizzato in unico blocco, cioè come se tassello e vite venissero già montati insieme in un unico elemento.

Gli ancoraggi chimici, invece, non hanno alcun sistema meccanico che migliora l'aderenza laterale con il foro, ma si serve di opportune resine inserite preventivamente al suo interno per realizzare una matrice legante tra l'ancorante e la superficie forata. Questi meccanismi rappresentano quelli attualmente più performanti a parità di dimensione dell'ancorante e profondità di infissione.

In tutto questo discorso, però, pare essere passato in secondo piano l'elemento solido dove l'ancorante si va a collegare. La resistenza di un dato ancoraggio è anche fortemente condizionata dalla tipologia di supporto e dalle sue caratteristiche meccaniche. Pertanto, quando si va verso sistemi più complessi, è necessario un vero e proprio calcolo strutturale per capire in maniera chiara quali sono le forze in gioco e quali le resistenze che vi si oppongono, progettando ad hoc il sistema di fissaggio che fa al caso specifico.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)