Ha fatto scalpore il commento di Maurizio Landini, segretario della CGIL, che durante un'intervista a diMartedì del 14 ottobre 2025 su La7 ha definito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "la cortigiana di Trump". Sebbene Landini abbia cercato di giustificare la sua affermazione come un riferimento alla vicinanza politica della premier al presidente degli Stati Uniti, la sua dichiarazione è stata ampiamente criticata per il suo contenuto sessista. Nel contempo, ha anche suscitato molta curiosità, essendo un termine ormai decisamente in disuso nella lingua italiana.

Se molto tempo fa il termine "cortigiana", indicava figure influenti nelle corti reali e principesche europee che offrivano intrattenimento e prestazioni sessuali a uomini di nobiltà o dell'alta borghesia, ricevendo denaro, favori o protezione in cambio. Il termine, con il tempo, ha assunto una connotazione unicamente negativa, negando la complessità storica di questa figura.

La Storia della Cortigiana: Un ruolo di influenza e cultura

La parola cortigiana deriva dal termine “corte” e originariamente indicava le donne che frequentavano le corti reali o principesche svolgendo ruoli di compagnia, intrattenimento e talvolta anche consulenza politica o culturale. Non si trattava semplicemente di figure marginali in quanto molte cortigiane erano colte, influenti e padroneggiavano arti quali pittura, musica, letteratura, diventando spesso interlocutrici di sovrani e nobili. Nell’Europa delle grandi monarchie in un’epoca prevalentemente governata dagli uomini, la loro presenza nelle corti non era solo estetica o di compagnia: le cortigiane costituivano un potente canale culturale e svolgevano con discrezione il ruolo di consigliere o mecenate.

In diversi luoghi hanno lasciato tracce importanti nella storia. A Venezia, ad esempio, le cortigiane veneziane erano spesso al centro di salotti letterari e culturali, dove le arti fiorivano e si consolidava la loro influenza. Tra esse spiccava la figura di Veronica Franco, che nel Cinquecento rappresentava il perfetto esempio di cortigiana “di classe”: poetessa, intellettuale e intrattenitrice, riuscì a combinare fascino personale e cultura partecipando attivamente alla vita sociale e politica della Serenissima.

Sempre in epoca rinascimentale, il numero di cortigiane nella Capitale, a Roma, era decisamente alto, sebbene non esattamente quantificabile. Alcune di loro – quelle solitamente più povere – vivevano tra Campo de Fiori e il rione Regola. Altre ancora, in palazzi eleganti ed in zone della città che nulla a che fare avevano con i quartieri più popolari.

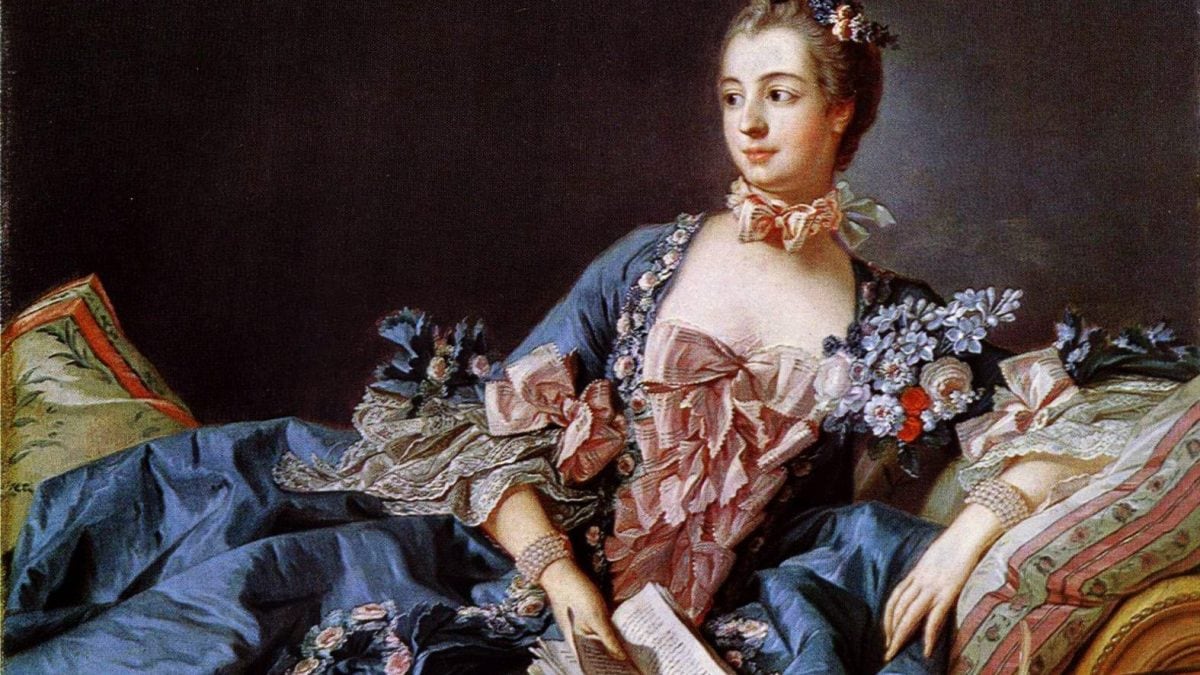

Balzando avanti nel tempo e andando oltre le Alpi, nella Francia del XVIII secolo diventava protagonista Madame de Pompadour, favorita di Luigi XV che, pur non potendosi definire una cortigiana nel senso tradizionale, era una donna estremamente influente, in grado di combinare carisma personale e potere politico tanto da influenzare le decisioni della corte, patrocinare artisti e scrittori e contribuire a diffondere il gusto e l’arte del suo tempo.

Durante la Belle Époque, invece, molte cortigiane di alto rango svolsero ruoli simili in Europa, dividendosi tra eleganza sociale e patronato culturale. Tra le più famose si ricordano: Marion Delorme, Liane de Poguy, Émilienne d'Alençon, Carolina Otero. Tutte loro, seppur vengano identificate con il mondo della seduzione e della bellezza, spesso accedevano a livelli di istruzione e cultura inaccessibili alle donne comuni, diventando figure ambigue e affascinanti della nostra storia.

Cortigiana, un termine ormai dalla connotazione negativa

Sebbene il commento di Maurizio Landini riferito a Giorgia Meloni durante l'intervista a diMartedì non sia stato usato con una motivazione sessista – era infatti evidente una critica all'atteggiamento della premier italiana nei confronti della politica estera statunitense, e in particolare un'accusa forte per non aver fatto nulla per promuovere la pace a Gaza – è lampante come negli anni la parola cortigiana abbia perso gran parte del suo significato storico e culturale, acquisendo solo e unicamente una valenza negativa e denigratoria.

Il termine, infatti, viene usato nei confronti delle donne in contesti sessisti e offensivi, come insulto – spesso ad hominem – per insinuare immoralità o compromissione. L’accezione che ha sviluppato dimostra come un’espressione storica possa essere strumentalizzata e caricata di significato opposto: anziché celebrare l’autonomia, la cultura e l’influenza delle cortigiane storiche in epoche nelle quali la donna non poteva avere accesso a moltissimi aspetti della vita che oggi diamo per scontati, il termine viene spesso ridotto a stigma e offesa.

Riscoprire la storia delle cortigiane e riabilitarne il termine diventa quindi un gesto utile per riconoscere il ruolo di donne che, pur ai margini del potere formale, hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura e nella società.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)