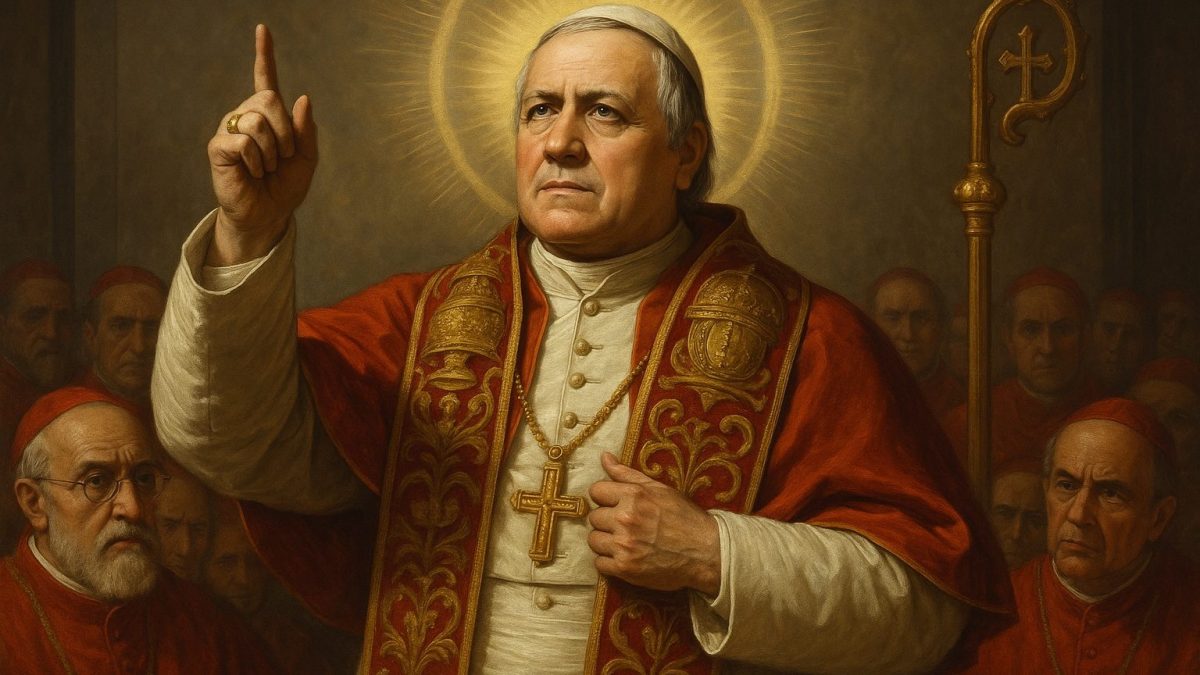

Il dogma dell’infallibilità papale prevede che il pontefice sia considerato infallibile quando parla ex cathedra di questioni dottrinali. Il dogma è stato approvato nel 1870 dal Concilio Vaticano I per volontà del Papa Pio IX e proclamato con la Costituzione Pastor Aeternus, che però non ha definito con precisione in quali occasioni il Papa debba essere considerato infallibile. La proclamazione dell’infallibilità papale rese più acuto il contrasto della Chiesa con gli Stati laici e liberali dell’800; tuttavia, il dogma non è stato mai “applicato” esplicitamente, se non in un caso nel 1950.

Cos'è l’infallibilità papale

Il dogma della infallibilità papale è il principio secondo il quale il Papa, quando parla ex cathedra, cioè in forma solenne ed esplicita, su questioni relative alla dottrina cristiana o alla morale, non può sbagliare, perché è ispirato direttamente da Dio.

Vediamo cosa dice la Costituzione dogmatica Pastor Aeternus, con la quale il dogma è stato proclamato.

Il Romano Pontefice, quando parla ex cathedra, cioè quando esercita il suo supremo ufficio di Pastore e di Dottore di tutti i cristiani, e in forza del suo supremo potere Apostolico definisce una dottrina circa la fede e i costumi, vincola tutta la Chiesa, per la divina assistenza a lui promessa nella persona del beato Pietro, gode di quell’infallibilità con cui il divino Redentore volle fosse corredata la sua Chiesa nel definire la dottrina intorno alla fede e ai costumi: pertanto tali definizioni del Romano Pontefice sono immutabili per se stesse, e non per il consenso della Chiesa.

La Pastor Aeternus dunque non ha definito precisamente in quali occasioni il Papa debba considerarsi infallibile, ma è evidente che il dogma si può “applicare” in pochi casi: il Papa deve sia parlare ex cathedra, sia riferirsi a questioni dottrinarie o morali.

L’emanazione del dogma

Il dogma fu approvato dal Concilio Vaticano I, convocato dal Papa Pio IX, e proclamato il 18 luglio 1870: il contesto politico era molto critico, la Chiesa era schierata su posizioni fortemente conservatrici ed era in contrasto con le ideologie liberali che si stavano affermando in Europa; nel 1864 Pio IX aveva pubblicato il Sillabo, un elenco di affermazioni nel quale condannava il liberalismo, il socialismo e qualsiasi altro movimento politico moderno.

Inoltre, quando il dogma dell’infallibilità fu proclamato, esisteva ancora lo Stato pontificio: il Papa era sovrano di un Regno che comprendeva Roma e il Lazio (fino al 1860 lo Stato comprendeva anche l'Umbria, le Marche e parte dell’Emilia-Romagna, ma questi territori erano stati annessi dal Regno d'Italia nel corso del processo di unificazione nazionale). Pio IX temeva che il nuovo Regno potesse mettere in discussione la sua posizione di sovrano e mirasse ad annettere Roma, tra la Chiesa e la modernità si stava sviluppando un contrasto difficile da sanare.

In qualche caso, inoltre, l’autorità di Pio IX era stata messa in discussione anche in ambito cattolico: nel 1854 il Papa aveva proclamato il dogma dell’Immacolata concezione di Maria (il principio secondo il quale Maria fu concepita senza peccato originale) e alcuni cattolici non lo avevano accettato. Con l’emanazione del dogma dell’infallibilità, Pio IX volle rafforzare la sua posizione sia rispetto agli altri Stati europei, sancendo una presunta superiorità sugli altri sovrani, sia nel mondo cattolico, affermando definitivamente il primato del Papa e la sua preminenza su qualsiasi altro organismo, inclusi i concili ecumenici.

Le conseguenze del dogma dell’infallibilità papale

Nei Paesi europei, il dogma creò forti preoccupazioni, perché i governi avrebbero dovuto trattate con un sovrano che poteva dichiarare infallibili i propri atti. Alcuni Stati, tra i quali l’Austria-Ungheria, dopo la proclamazione del dogma dichiararono nulli i concordati stipulati in precedenza con la Santa Sede. Le istituzioni italiane, dal canto loro, considerarono nullo il dogma, ma la sua proclamazione rafforzò la scomunica imposta dal pontefice al re Vittorio Emanuele II. Anche in ambito cattolico, l’infallibilità papale suscitò alcuni malumori.

Due mesi dopo la proclamazione, però, il Papa perse il potere temporale, a causa della conquista italiana di Roma, e una parte delle preoccupazioni “politiche” sul dogma venne meno. In ambito cattolico, il dogma rafforzò significativamente la posizione del papa, sancendo definitivamente la sua assoluta superiorità, come Pio IX desiderava.

L'infallibilità papale dopo Pio IX

Non è facile stabilire se e quando il dogma è stato “usato”. La Pastor Aeternus, come abbiamo visto, non ha definito con esattezza in quali circostanze il Papa deve essere considerato infallibile, inoltre, nessun pontefice ha mai dichiarato che determinate sue azioni o affermazioni erano “coperte” dal dogma. In genere, si ritiene che solo un atto di Pio XII del 1950 ricada sotto il dogma dell’infallibilità: l’emanazione di un altro dogma, quello dell’Assunzione di Maria: «l’Immacolata Madre di Dio sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo». Pio XII, in sostanza, stabilì che Maria era stata assunta in cielo dopo la morte e questa affermazione, essendo stata pronunciata ex cathedra e riferendosi a questioni dottrinali, secondo il dogma dell’infallibilità non può contenere errori.

Nel ‘900, però, la secolarizzazione e la diminuzione del peso della religione nella società hanno limitato la portata sociale e politica del dogma dell’infallibilità.

;Resize,width=578;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)