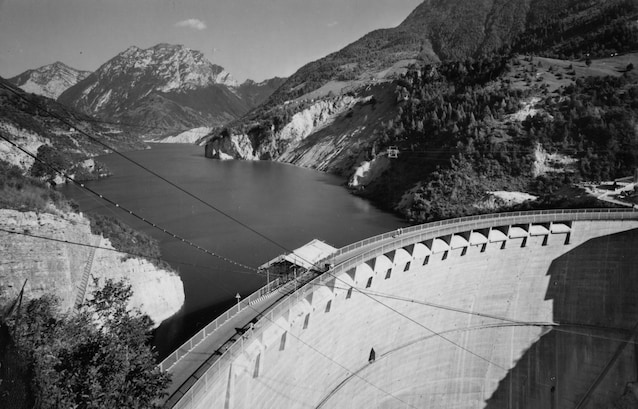

Il 9 ottobre 2025 cade il 62° anniversario del disastro del Vajont. Quasi 2000 persone morirono per lo tsunami provocato da una frana che precipitò dal monte Toc nell'invaso accumulato dalla diga del Vajont. Fu il più grave disastro naturale innescato dall'attività umana, conseguenza di errori tecnici, una conoscenza insufficiente della dinamica delle frane e cattive interpretazioni di cosa stava accadendo a livello geologico. Ma qual era lo scopo del bacino idroelettrico protagonista di questa tragedia? In questo articolo approfondiremo il complesso sistema del Grande Vajont, la centrale idroelettrica di Soverzene, all'epoca la più grande d’Europa (ancora oggi pienamente operativa), oggi ancora visitabile, e spieghiamo inoltre perché l’Italia in quegli anni puntò tanto sull'energia idroelettrica.

Il Grande Vajont, come funzionava il sistema idroelettrico più grande d'Italia

La diga del Vajont fungeva da serbatoio idrico di regolazione stagionale per le acque di tre corsi d’acqua principali: il fiume Piave, il torrente Maè e il torrente Boite. In precedenza questi tre corsi affluivano direttamente al bacino della Val Gallina (quello che alimenta la centrale di Soverzene). In questo modo, tuttavia, non si riusciva a garantire una sufficiente portata d’acqua alla centrale nei periodi maggiormente siccitosi, mentre in periodi particolarmente piovosi non tutta l’acqua veniva trasformata in energia. I tre corsi d’acqua, deviati rispetto al loro tracciato naturale, affluivano così da tre dighe distinte (quella di Pieve di Cadore per il Piave, quella di Pontesei per il Maè e quella della Valle di Cadore per il Boite) all’immenso bacino del Vajont grazie a chilometri di tubazioni e spettacolari ponti tubo.

Questo reticolato andava a costituire un sistema di vasi comunicanti in cui le differenze (o salti) di quota fra bacino e bacino venivano sfruttati per la produzione di energia elettrica attraverso centrali idroelettriche di taglia minore diffuse e situate ai piedi delle varie dighe. Così l’energia che l’acqua portava con sé grazie alla quota veniva da un lato valorizzata nel suo passaggio, dall’altra accumulata per i periodi di maggiore stress idrico per andare ad alimentare la centrale principale, quella di Soverzene.

Le acque, uscite dalla centrale di Soverzene, venivano infine condotte in parte al Piave e in parte al lago di Santa Croce. Da qui si diramava un’altra rete per la produzione di energia elettrica che portava l’acqua alle centrali finali situate nei comuni di Cappella Maggiore, Caneva e Sacile. Il sistema, appunto noto come “Grande Vajont”, era concepito per sfruttare al massimo tutte le portate e le differenze di quota che la geografia e le masse d’acqua consentivano. E il bacino del Vajont ne era il cuore. Cuore che si spezzò 60 anni fa, e che da allora non è mai tornato a battere.

L’Italia, l’idroelettrico e le ragioni storiche della costruzione della diga

L’italia è storicamente ritenuta all’avanguardia nel settore idroelettrico e la diga del Vajont fu un vero e proprio capolavoro di ingegneria, nonostante il successivo disastro. Già da fine Ottocento gli elevati costi del carbone – fonte energetica per eccellenza all’epoca – uniti alla tradizione plurisecolare della manifattura italiana che aveva sempre fatto uso dell’acqua come forza motrice, portarono allo sviluppo dell'idroelettrico nel Belpaese. Sviluppo che si rivelò fiorente e drammatico insieme.

Per l’energia elettrica gli anni ‘60 furono una vera e propria rivoluzione. Il 6 dicembre 1962 con la legge 1643 venne istituito l’Ente nazionale per l’energia elettrica (Enel, che non è però quello che conosciamo oggi) e furono contestualmente trasferite a esso le imprese esercenti le industrie elettriche. In parole povere: la produzione di energia, da quel momento in poi, era tutta in mano allo Stato. Al momento della nazionalizzazione degli impianti l’idroelettrico copriva il 65% del fabbisogno energetico nazionale totale. Solo un anno più tardi, anche a causa dei burocratismi introdotti dalla nazionalizzazione del sistema, avvenne il disastro del Vajont.

Prima della terribile sera del 9 ottobre, il serbatoio del Vajont aveva costituito il cuore pulsante di un complesso sistema di accumulo e incanalamento delle acque, in grado di massimizzare la conversione dei salti d’acqua in energia e di garantire una produzione costante anche in periodi siccitosi. In tre anni, dal 1957 al 1960, fu costruito il bacino idrico più imponente d’Italia. In altri tre anni, il gigante fiore all’occhiello dell’ingegneria idraulica italiana smise di prestare servizio a seguito del disastro.

La centrale idroelettrica di Soverzene, nodo centrale del sistema del Grande Vajont

La centrale idroelettrica “Achille Gaggia” di Soverzene, piccolo comune nelle Prealpi Bellunesi, è dedicata all’omonimo senatore e presidente della Società Adriatica di Elettricità (SADE) che erisse l’opera. Sfrutta il bacino artificale della Val Gallina, che accumula tramite una diga l'acqua del fiume Piave. La costruzione della centrale fu completata nel 1950 a partire dai progetti di tre grandi nomi dell’epoca: Mario Mainardis che curò la progettazione elettrica, Giuseppe Mignozzi che si occupò di quella edile e Carlo Semenza che mise a terra i disegni e i calcoli di quella idraulica. La centrale, a differenza della diga, è in funzione ancora oggi ed è gestita da Enel Green Power, il comparto di Enel dedicato alle sole energie rinnovabili. Gli impianti sono ancora operativi, con una capacità complessiva installata di 221,5 MW e garantiscono una produzione annua di energia di 700 GWh (un quantitativo di energia in grado di coprire il fabbisogno annuale di circa 250.000 famiglie). Il disastro del Vajont ha fermato il suo esercizio per soli 10 mesi, dal disastro del 9 ottobre 1963 all’agosto dell’anno successivo.

All’epoca della sua messa in esercizio, la centrale era la più grande del Vecchio Continente. Ma il progetto del Grande Vajont andava oltre le turbine di Soverzene e mirava a superare la strutturale carenza di materie prime italiana per coprire il proprio fabbisogno energetico attraverso lo sfruttamento della sua geografia. La politica energetica di quegli anni aveva spinto il Paese verso una diversificazione delle proprie fonti di approvvigionamento, puntando a coprire la domanda di energia elettrica interna – specialmente quella del Nord Italia – attraverso il massiccio sfruttamento di valli e corsi d’acqua montani. Fu in effetti la crescente richiesta di energia elettrica nel Dopoguerra a porre le basi per la costruzione di quella che all'epoca era la diga più alta del mondo, quella del Vajont, con 261 m di altezza e il suo bacino di oltre 150 milioni di metri cubi di acqua, che avrebbe dovuto consentire il regolare funzionamento della centrale elettrica durante tutto l’anno. A più di sessant’anni dalla sua costruzione, è ancora l’ottava diga più alta del mondo.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)