In India e in altri società a tradizione induista, la vacca ricopre un ruolo centrale che va oltre la funzione economica: è un simbolo culturale, religioso e sociale stratificato nel tempo. Per milioni di indù, questo animale non è solo produttrice di latte e forza lavoro agricola, ma anche incarnazione del sacro, meritevole di rispetto e protezione. Mentre in molte culture del mondo la carne bovina rappresenta un alimento comune, per la maggioranza degli indù consumarla è considerato un atto impuro e offensivo. Questa pratica, apparentemente religiosa, rivela in realtà una logica più ampia: un sistema di norme costruito sull'intersezione tra ecologia, organizzazione sociale e strategia di sussistenza.

Analizzare la sacralità della vacca significa dunque comprendere come i tabù alimentari siano spesso risposte culturali sofisticate a vincoli materiali e ambientali.

La vacca nei testi sacri e nelle pratiche religiose

Per comprendere la sacralità della vacca è necessario partire dall'India vedica, periodo storico che risale a circa 1500 a.C., quando i popoli indoeuropei portarono con sé testi e tradizioni che sarebbero poi confluiti nei Veda, le scritture più antiche dell'induismo. In quei testi, le vacche erano effettivamente uccise e consumate in determinati rituali, soprattutto nelle cerimonie sacrificali (yajna) in onore degli dei. La vacca era vista come bene prezioso, simbolo di ricchezza e prosperità, ma non ancora inviolabile. Con il tempo, tuttavia, l'evoluzione del pensiero religioso indù portò a un cambiamento significativo. Il principio di ahimsa (non violenza verso ogni essere vivente), inizialmente sviluppato nelle correnti ascetiche e successivamente adottato anche dall'induismo maggioritario (il Sanatanadharma), trasformò il rapporto con l'animale.

La vacca, produttrice di latte, il "bianco oro" sacro usato in offerte e rituali, e compagna di vita quotidiana nei villaggi, divenne sempre più oggetto di venerazione piuttosto che di consumo. L'identificazione tra la vacca e la madre (gau mata in sanscrito) si rafforzò e si diffuse in tutto il subcontinente; il Mahabharata e i Purana, testi sacri successivi, raffigurano la vacca come creatura gentile, sacra, protetta dagli dei: si assiste, in questo modo, a un passaggio da animale utile e sacrificabile e creatura sacra e intoccabile.

Dalla religione alla gerarchia sociale

La progressiva demonizzazione del consumo di carne bovina fu anche uno strumento attraverso il quale le caste superiori, in particolare i bramini, affermarono la propria superiorità spirituale e culturale. Nel sistema delle caste, la purezza rituale era un criterio fondamentale per determinare la posizione sociale: rinunciare alla carne, soprattutto a quella della vacca, diventa quindi una forma di controllo del corpo e delle emozioni, un marchio di distinzione tra élite religiose e le caste inferiori, considerate impure anche per le loro abitudini alimentari.

Questo fenomeno si intensificò con il consolidarsi del sistema di caste tra il I secolo a.C. e il II d.C., periodo in cui il vegetarianesimo divenne un valore positivo e spirituale per molto settori della popolazione ma non fu adottato da tutte le caste né da tutte le religioni dell'India: musulmani, cristiani, tribali e alcune caste induiste continuarono a mangiare carne. Proprio questa differenza alimentare divenne strumento identitario e politico, un modo per rafforzare l'appartenenza al gruppo e distinguersi dagli "altri", considerati inferiori o stranieri.

La vacca come risorsa ecologicamente sostenibile

Il celebre antropologo Marvin Harris, autore di "Vacche, maiali, guerre e streghe" propone un'interpretazione radicale ma affascinante: la vacca è sacra non perché inutile da mangiare, ma proprio perché troppo utile da viva. In un contesto ambientale difficile come quello indiano, dove le condizioni climatiche e le risorse agricole sono precarie, uccidere una vacca per nutrirsene rappresenta uno spreco.

Una vacca produce latte per anni, genera vitelli, fornisce sterco che può essere usato come fertilizzante e combustibile, e quando invecchia può ancora essere impiegata nei lavori agricoli o mezzo di trasporto. Harris sostiene che la cultura indiana, nel corso dei secoli, abbia sviluppato un sistema simbolico, quello della sacralità della vacca, come strategia ecologica per garantire la sopravvivenza delle comunità rurali.

In altre parole, rendere la vacca sacra significava proteggerla da un uso immediato e distruttivo, assicurandosi così una risorsa preziosa nel lungo termine. Un adattamento culturale intelligente, che ha permesso a milioni di persone di sopravvivere in un ambiente difficile.

Contemporaneità e tensioni

Oggi la figura della vacca in India è ancora centrale, ma il suo ruolo si è fatto più ambiguo e politicamente carico: se da un lato viene protetta in nome della tradizione religiosa, dall'altro è diventata un elemento di divisione e violenza. Il nazionalismo hindu, rafforzatosi negli ultimi decenni, ha fatto della "protezione della vacca" un emblema identitario, spesso utilizzato contro minoranze religiose accusate di consumare carne bovina. Negli ultimi anni, episodi di linciaggi e aggressioni ai danni di musulmani sospettati di macellare vacche hanno sollevato gravi preoccupazioni sui diritti civili e sulla strumentalizzazione politica del simbolo religioso.

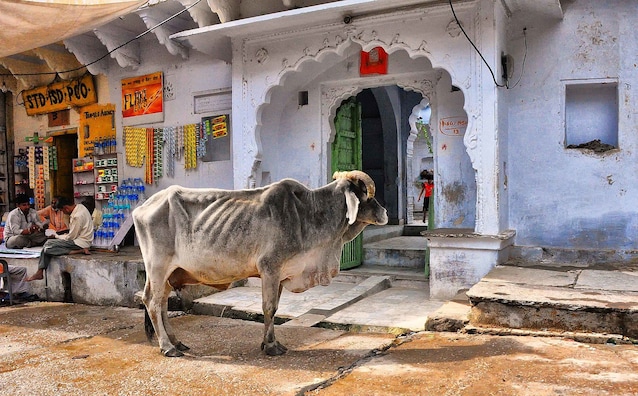

Parallelamente, le contraddizioni si fanno evidenti anche nelle città: le vacche vagano spesso abbandonate nelle strade, alimentandosi di plastica e rifiuti, protette da leggi che impediscono la loro eliminazione ma non ne garantiscono il benessere. In questo modo, la sacralità formale si scontra con la realtà materiale. La vacca resta sacra, ma si muove oggi in un contesto sociale ed economico profondamente mutato rispetto alle società rurali tradizionali in cui quel valore si è formato. Questo cambiamento solleva questioni cruciali: come tutelare il significato culturale e religioso dell'animale garantendone al contempo il benessere concreto? E come impedire che un simbolo di non violenza e fertilità venga strumentalizzato, trasformandosi in pretesto per conflitti e discriminazioni?

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)