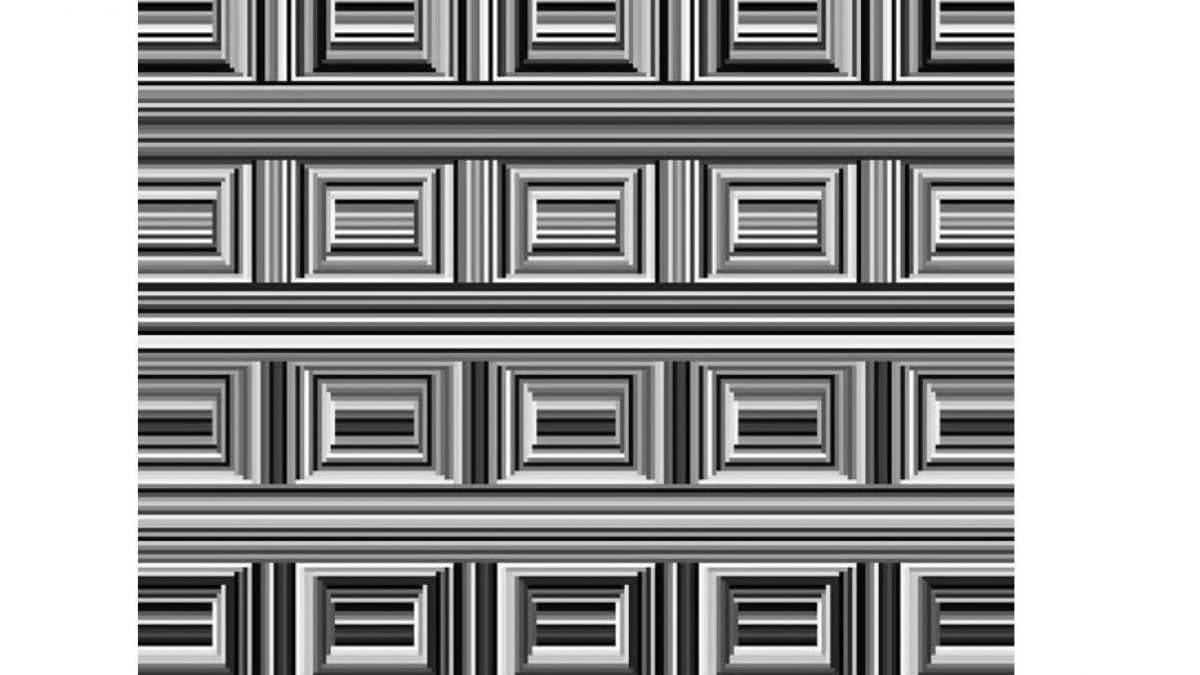

Alcuni recenti studi sulle illusioni ottiche ci mostrano che, lungi dall’essere solo un gioco percettivo, esse siano frutto della nostra percezione della realtà, una percezione complessa, che coinvolge cervello e cultura, corpo e società. Mentre le neuroscienze svelano le architetture mentali che plasmano la nostra esperienza visiva, la sociologia e l’antropologia ci ricordano che ogni sguardo è storicamente e socialmente orientato. In particolare, alcuni studi basati sulle illusioni di Coffer (che vedete nell'immagine di testa di questo articolo) e Müller-Lyer mostrano come la percezione visiva sia influenzata sia da fattori culturali (come l'ambiente urbano) sia da meccanismi innati condivisi da tutti.

I rettangoli e cerchi nell’illusione di Coffer

Un recente articolo pubblicato su The Guardian da Anil Seth riflette sul significato culturale e neuroscientifico delle illusioni ottiche, a partire da due studi emblematici. Il primo studio è stato condotto da Ivan Kroupin (London School of Economics) e analizza la cosiddetta "illusione di Coffer".

Questa illusione ottica presentata a persone provenienti da contesti urbani del Regno Unito e Stati Uniti tendeva ad essere percepita come una figura composta da rettangoli. Al contrario, i partecipanti di comunità rurali della Namibia riconoscevano nella figura dei cerchi.

Gli studiosi hanno interpretato questo risultato alla luce della cosiddetta “carpentered world hypothesis”:

“L'idea – riporta l’articolo – è che le persone nei paesi occidentali industrializzati vedano le cose in un modo specifico perché sono generalmente esposte ad ambienti altamente "carpenterizzati", con molte linee rette e angoli retti – caratteristiche visive comuni nell'architettura occidentale. Al contrario, le persone provenienti da società (…) – come quelle delle zone rurali della Namibia – vivono in ambienti con meno linee nette e forme geometriche spigolose, quindi le loro capacità visive saranno calibrate diversamente”.

Detto in parole semplici, è un po’ come se gli occhi si “allenassero” a riconoscere meglio ciò che vedono più spesso.

L'illusione di Müller-Lyer

Il secondo studio, apparentemente in contrasto con questo appena menzionato, è firmato da Dorsa Amir e Chaz Firestone e sottolinea, al contrario, che i meccanismi visivi sono innati: conducendo sempre uno studio sulle illusioni visive, in particolare sulla celebre "illusione di Müller-Lyer", dimostrano che queste sono percepite anche da animali e da persone cieche che hanno riacquisito la vista, e che quindi non avevano fatto precedentemente “esperienza visiva” dell’effetto “carpentered”.

Il contributo delle scienze sociali nelle illusioni ottiche: cultura, corpo, senso

Queste riflessioni si prestano a un confronto fecondo con approcci sociologici e antropologici, che da tempo mettono in discussione l’idea di una percezione "naturale" e universale. L’antropologia della percezione – da Maurice Merleau-Ponty a Tim Ingold – sottolinea che le azioni di vedere, toccare, udire non sono mai processi puramente biologici, ma sono “modi di stare al mondo” che impariamo crescendo, osservando e vivendo con gli altri. Insomma, non è solo questione di occhi o orecchie, ma anche di come siamo abituati a usare i sensi nel luogo e nella cultura in cui viviamo.

Le ricerche di David Howes e Constance Classen sul “senso culturale” mostrano che l’ordine gerarchico dei sensi cambia da cultura a cultura: se l’Occidente moderno privilegia la vista, altre società danno più rilievo all’olfatto, all’udito o al tatto. Questo influenza non solo cosa si percepisce, ma come lo si percepisce. In tale prospettiva, le illusioni ottiche non sono solo “trucchi” che ingannano l’occhio, ma ci danno la possibilità di mostrare che esistono tanti modi diversi di sentire e capire il mondo.

Anche la sociologia della conoscenza – da Durkheim a Berger & Luckmann – contribuisce al dibattito, evidenziando come ogni società crea un proprio modo di dare significato alle cose (in gergo “ordine simbolico”), una specie di “mappa” che aiuta le persone a capire la realtà e a orientarsi in essa. Quello che ci sembra “normale” o “ovvio” nella nostra realtà quotidiana, in realtà in realtà frutto di un apprendimento (la cosiddetta “socializzazione”) che ci insegna cosa vedere, come interpretarlo, e cosa ritenere “vero”.

Criticità e punti di incontro: oltre la dicotomia tra natura e cultura

Gli studi citati nell’articolo di The Guardian oscillano tra due poli: da un lato l’idea che la percezione sia culturalmente influenzata, dall’altro la tesi di una base universale biologica. Le scienze sociali invitano a superare questa dicotomia, suggerendo che natura e cultura non siano sfere separate, ma si co-producono costantemente.

Ad esempio, dire che i “rettangoli” vengono riconosciuti da chi vive in ambienti urbanizzati non implica necessariamente che l’ambiente determini la percezione. Piuttosto, evidenzia come l’esperienza sensoriale sia plasmata da abitudini, pratiche e aspettative apprese. Anche ciò che appare come "innato" – come la reazione a certe illusioni – può essere frutto di una lunga evoluzione co-costruita tra corpo e ambiente, come suggerito dall’antropologia evoluzionistica e dalla sociologia della scienza.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)