Che siano marroni o verdi, sebbene totalmente innocue per l'uomo e i nostri animali da compagnia, a nessuno fa piacere trovarsi in casa delle cimici. In questi giorni d’autunno si notano sui muri e nei giardini decine e decine di cimici asiatiche marroni (Halyomorpha halys), una specie alloctona invasiva proveniente da Paesi asiatici come Cina, Giappone e Taiwan, che cercano riparo in luoghi assolati e protetti dal freddo. Anche quest’anno si è verificata un’esplosione di questa specie in molte regioni italiane, in particolare del Nord-Est. Si tratta di un fenomeno che mostra oramai delle recrudescenze periodiche: alcuni anni la presenza è moderata e gestibile, in altri gli esemplari proliferano e diventano un vero flagello per molte coltivazioni, in particolare alberi da frutto. Tanto innocuo per l'uomo, quanto pericoloso per le coltivazioni: provoca infatti ingenti danni all’agricoltura, determinando perdite importanti al settore ortofrutticolo e, più di recente, anche alle produzioni di mais e soia. Sono morfologicamente molto simili alle comuni cimici verdi Nezara viridula e alla specie autoctona Palomena prasina, diverse da queste sia per la colorazione grigio-marrone marmorizzata che per la provenienza geografica molto lontana dai nostri territori. Inoltre, provoca danni molto più consistenti rispetto a quelli delle cimici verdi, perché è numericamente molto più abbondante e ha pochi nemici naturali alle nostre latitudini. Attenzione però a non schiacciarle! Che siano verdi brillanti o marmorizzate, tutte le cimici, se disturbate, sono in grado di emettere un puzzo acre e persistente prodotto da particolari ghiandole odorigene.

Caratteristiche cimici verdi e marroni: similitudini e differenze nell’aspetto

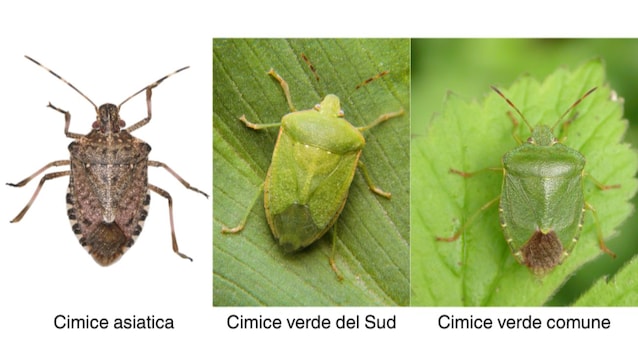

In Italia sono presenti quattro specie di cimici marmorizzate tra cui, ormai da alcuni anni, la cimice asiatica (Halyomorpha halys). Ci sono anche quattro specie di cimici verdi, di cui le più comuni sono la Cimice verde del sud (Nezara viridula) e la Cimice verde comune (Palomena prasina). Tutte appartengono ai Pentatomidi, una famiglia di insetti Eterotteri che presenta ben 4.000 specie in tutto il mondo. Sono detti Pentatomidi perché il corpo, se osservato dall’alto, richiama la forma geometrica di uno scudo pentagonale.

Osservando con attenzione sia gli stadi adulti che quelli giovanili (neanidi) si notano alcune differenze:

- Le cimici asiatiche hanno una colorazione dorsale marmorizzata grigio-marrone con il bordo esterno dell’addome (detto connexivum) caratterizzato da bande chiare alternate a bande nere. Anche le antenne presentano un bandeggio chiaro e scuro;

- La cimice verde del sud è, invece, completamente verde brillante con la porzione anteriore delle antenne munita di bande rossicce;

- La cimice verde comune presenta il corpo verde con la base membranosa delle elitre (ovvero le ali) di color marrone. Inoltre, l'intero individuo diventa marrone scuro prima di entrare in diapausa nel periodo invernale. L’ultima porzione delle antenne presenta bande scure.

Da dove arrivano le cimici asiatiche?

La cimice asiatica originaria dell’Asia orientale, è stata introdotta accidentalmente in Europa negli anni 2000 e i primi esemplari sono stati segnalati in Italia, in provincia di Modena nel 2012. Attualmente è diffusa negli Stati Uniti e in gran parte degli Stati Europei ed è quindi per i nostri territori una specie alloctona e invasiva. La cimice verde del sud Nezara viridula originaria del nord Africa è ormai cosmopolita, mentre la Cimice verde comune Palomena prasina è una cimice autoctona Europea, distribuita in tutta Italia.

Cosa mangiano le cimici verdi e marroni: danni all'agricoltura

Quello delle così dette piante ospiti di cui si nutrono è certamente l'aspetto più problematico della presenza di cimici, considerata l'entità dei danni che provocano sia alle piante spontanee sia a quelle coltivate. Quasi tutte le specie sono fitofaghe, si nutrono quindi di tessuti vegetali e linfa delle piante infliggendo punture con il loro apparato boccale di tipo pungente-succhiatore. La mandibola e la mascella, trasformate in sottili stiletti, penetrano nei tessuti e iniettano una saliva contenente enzimi che predigeriscono la polpa di frutti e bacche, portandoli gradualmente alla deformazione fino alla completa marcescenza.

La cimice asiatica è polifaga, può attaccare ben oltre 170 specie di piante e tra queste anche i frutti del melo, del pero e della vite. Addirittura, studi recenti dimostrano che preferisce le uve rosse rispetto alle bianche e alcuni vitigni come Cabernet e Merlot. L'attacco agli acini d'uva influisce negativamente sull'aroma e sul sapore dei mosti. Anche la Cimice verde del sud si nutre di svariate specie coltivate, ma i danni sono più limitati sia nell'estensione sia nel numero di specie che può colpire. Fra queste di certo c'è il pomodoro su cui provoca necrosi puntiformi e sapore disgustoso, i baccelli della soia che raggrinziscono sotto l'effetto delle punture e il cavolo che rapidamente scurisce.

Temuta in Piemonte e nel Lazio, la cimice verde comune è nemica principalmente del nocciolo su cui provoca il così detto fenomeno del "cimiciato" ovvero un'alterazione organolettica delle nocciole che le rende amarognole e disgustose.

Cosa si sta facendo per debellare la cimice asiatica in Italia

Nei Paesi di origine, le popolazioni di cimice asiatica sono controllate da una serie di nemici naturali fra cui diverse specie di imenotteri parassitoidi delle uova. Fra questi, il più famoso è la vespa samurai (Trissolcus japonicus), il cui utilizzo per la lotta biologica alla cimice asiatica è stata autorizzato anche in Italia a partire dal 2020. Nel frattempo, in Europa sono state condotte ricerche anche sull'efficacia di altri insetti parassitoidi diffusi in territorio europeo .

Altri metodi di lotta prevedono l'uso di reti anti insetti sui frutteti o l'irrorazione delle piante con repellenti naturali o insetticidi di sintesi autorizzati.

Un innovativo macchinario, sperimentato di recente, la NIR-HSI consente una verifica precoce dell'attacco di cimice sui frutti attraverso l'uso di raggi infrarossi. Gli infrarossi rilevano le necrosi già nella fase iniziale e prima che il frutto sia completamente danneggiato. Questo procedimento consente una cernita rapida dei frutti rovinati che non vengono messi in commercio.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)