Quelle che vengono chiamate "guerre del merluzzo" sono tre conflitti diplomatici, per poco non degenerati in scontri militari, sviluppatisi tra Islanda e Regno Unito per il diritto di pesca nella acque dell’Atlantico Settentrionale. Gli scontri ebbero luogo negli anni 1958-61; 1972-73; 1975-76. In tutti e tre i casi la causa fu l’estensione unilaterale, da parte delle autorità islandesi, del limite della loro zona economica esclusiva (nella quale i pescherecci degli altri Paesi non potevano entrare); tutte e tre le volte il Regno Unito non riconobbe la decisione e protesse i suoi pescherecci con navi militari, ma fu costretto a cedere dalle pressioni degli Stati Uniti. L’Islanda, pur essendo un piccolo Paese, aveva dalla sua parte una carta fondamentale: minacciare di uscire dalla NATO e passare all’alleanza con l’Unione Sovietica. Tutte e tre le guerre del merluzzo, perciò, si conclusero in maniera favorevole all’Islanda.

Le premesse delle guerre del merluzzo: il principio del “colpo di cannone”

Le "guerre del merluzzo" hanno radici antiche: già in età medievale e moderna tra la Gran Bretagna e l’Islanda (facente parte del Regno di Danimarca) sorsero alcuni contrasti per il controllo del settore dell’Oceano Atlantico situato tra le due isole, nel quale erano presenti le navi da pesca di entrambi i Paesi, che si approvvigionavano soprattutto di merluzzo. All’epoca non esistevano trattati internazionali sul diritto della navigazione, ma la consuetudine voleva che ogni Stato potesse sfruttare in maniera esclusiva un’area di 3 miglia nautiche, cioè 5,5 km, dalla costa. Gli Stati, secondo il principio elaborato nel XVII secolo dal giurista olandese Cornelis van Bynkershoek, avevano diritto esclusivo sulla fascia raggiungibile da un colpo di cannone sparato dalla riva. Tutto il resto delle acque era considerato mare aperto: chiunque poteva attraversarlo, pescare e sfruttarne le risorse.

Il principio del colpo di cannone divenne obsoleto alla fine dell’Ottocento, perché la diffusione delle navi a vapore e l’evoluzione della tecnologia resero più agevole pescare lontano dalla costa. Di conseguenza, in diverse zone del mondo sorsero contrasti per il diritto di pesca. Anche tra il Regno Unito e la Danimarca si svilupparono tensioni, ma nel 1901 i due Paesi sottoscrissero un accordo della durata di 50 anni, che confermava il principio secondo il quale la zona esclusiva di ciascun Paese era estesa solo tre miglia. Il trattato era favorevole ai britannici, che potevano continuare a pescare fino a pochi chilometri dalle coste dell’Islanda.

L’indipendenza dell’Islanda e la prima guerra del merluzzo: 1958-61

L’Islanda si rese indipendente nel 1944 e sette anni più tardi, quando l’accordo del 1901 scadde, non lo rinnovò, estendendo unilateralmente le acque territoriali a 4 miglia nautiche, cioè 7,4 km.

Il contesto era favorevole: l’applicazione del principio del colpo di cannone era ormai difficoltosa in tutto il mondo e tra gli anni '50 e '60 furono sottoscritti alcuni trattati internazionali sul diritto dei mari. L’Islanda non si accontentò delle 4 miglia previste e nel 1958 il parlamento di Reykjavik approvò una legge che estendeva unilateralmente la zona esclusiva di pesca a 12 miglia, cioè 22 km. Il Paese poteva permettersi di sfidare i britannici grazie ai cambiamenti dei rapporti di forza internazionali e, in particolare, all’inizio della guerra fredda. L’Islanda, come il Regno Unito, era un Paese membro della Nato ed aveva grande rilevanza strategica perché le basi situate sul suo territorio, occupate da soldati statunitensi, consentivano di controllare l’accesso all’Atlantico del Nord. L’Islanda poteva quindi minacciare di chiudere le basi, se non di passare direttamente all’alleanza con l’Unione Sovietica. Inoltre, il Regno Unito, che stava perdendo rapidamente il suo impero, aveva meno peso politico internazionale del passato.

Il governo di Londra, in ogni caso, non accettò l’estensione unilaterale della zona esclusiva e i pescherecci britannici continuarono a pescare nella zona “proibita”, protetti da navi da guerra. Tuttavia, quando l’Islanda minacciò di uscire dalla Nato, gli Stati Uniti si inserirono nella disputa con il ruolo di mediatori e di fatto imposero al Regno Unito di accettare la decisione islandese: un accordo del 1961 riconobbe la zona esclusiva di 12 miglia, pur garantendo ai britannici fu un limitato diritto di pesca al suo interno.

La seconda guerra del merluzzo: 1972-1973

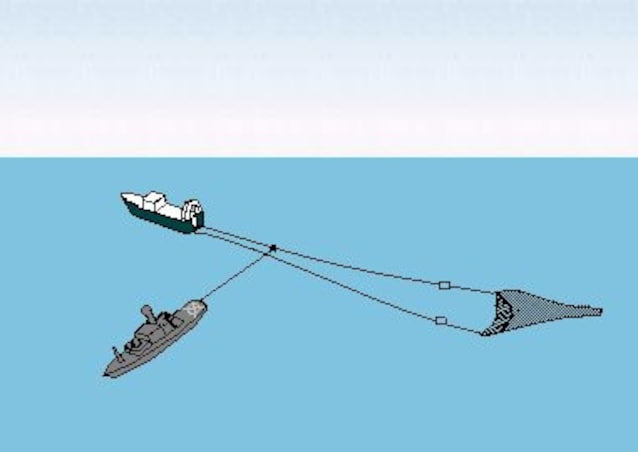

L’accordo restò in vigore fino al 1972, quando il governo islandese decise unilateralmente di estendere le acque territoriali fino a 50 miglia dalla costa, cioè 93 km. Anche in questo caso, il Regno Unito non accettò la decisione, che fu contestata anche dagli altri Paesi della Nato e persino da alcuni Stati del Patto di Varsavia. I pescherecci britannici continuarono a pescare nella zona dichiarata esclusiva dalle autorità di Reykjavik, ma la guardia costiera islandese intervenne più volte, tagliando le reti delle navi. Il Regno Unito inviò unità militari a proteggere i pescherecci.

Non si verificarono scontri armati, ma un uomo islandese perse la vita in un incidente provocato dalla collisione tra due navi. La tensione aumentò e l’ipotesi che l’Islanda abbandonasse la Nato divenne una possibilità concreta. Con la mediazione dell’Alleanza, però, nel novembre del 1973 il conflitto terminò: il Regno Unito accettò l’estensione della zona esclusiva islandese, conservando il diritto di pescare al suo interno fino a 130.000 tonnellate di pesce.

La terza guerra del merluzzo tra Islanda e Regno Unito: 1975-76

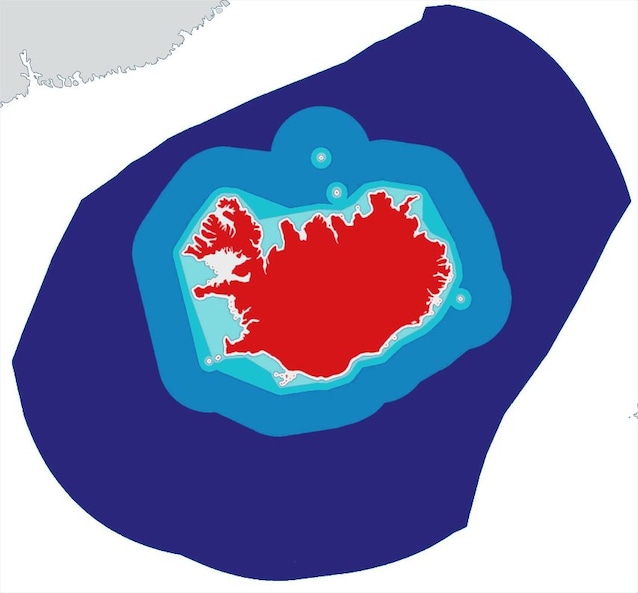

L’accordo restò in vigore solo fino al 1975, quando il governo islandese decise nuovamente di estendere il limite della zona esclusiva, portandolo a ben 200 miglia nautiche (370km) dalla costa. In tal modo, i pescatori islandesi avrebbero potuto sfruttare le acque più pescose.

Il Regno Unito, anche questa volta, non accettò la decisione e si ripeterono le scene degli anni precedenti: la guardia costiera islandese intervenne per tagliare le reti dei pescherecci britannici, si verificarono speronamenti e collisioni, la marina militare inglese dispiegò alcune unità militari, le autorità di Reykjavik minacciarono di chiudere le basi della Nato sull’isola. Tuttavia, a differenza di quanto era avvenuto nei due conflitti precedenti, nel corso della "terza guerra" l’Islanda decise di troncare completamente i rapporti diplomatici con il Regno Unito.

Nel giugno del 1976, grazie alla mediazione della Nato fu trovato un nuovo accordo, favorevole, come quelli precedenti, agli islandesi: la zona esclusiva di 200 miglia fu riconosciuta, ma i britannici conservarono un limitato di diritto di pesca al suo interno.

Dopo il 1976 non ci sono state altre "guerre del merluzzo" e il principio delle 200 miglia è stato riconosciuto a livello internazionale. Nel 1982 molti Paesi, tra i quali Regno Unito e Islanda, sottoscrissero la convenzione di Montego Bay, in vigore dal 1994, in base alla quale la zona economica esclusiva di ogni Paese si estende per 200 miglia dalla costa.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)