I gulag erano campi di concentramento istituiti in Unione Sovietica negli anni di Stalin (1926-1953), venivano costruiti nei luoghi più impervi, come la Siberia, allo scopo di recludere dissidenti e delinquenti comuni. I prigionieri erano spesso costretti al lavoro forzato e vivevano in condizioni di detenzione molto dure, tanto che il tasso di mortalità era elevato, pur non avendo i gulag lo scopo esplicito di eliminare i reclusi. Furono chiusi dopo la morte di Stalin, ma alcune colonie di lavoro forzato restarono in funzione fino agli anni '80.

Come funzionavano i gulag

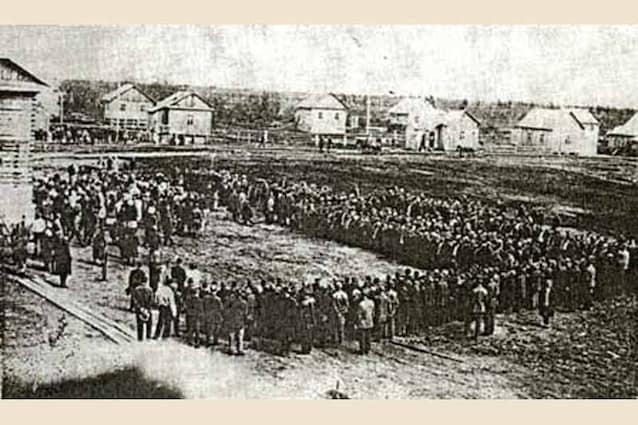

La parola "gulag" è l’acronimo di Gosudarstvennyj Upravlenje Lagerej, cioè Direzione centrale dei lager, quindi si riferisce all’organo dirigente e non ai singoli campi. Tuttavia, in Occidente è diffusa l’abitudine di chiamare con questo nome le singole strutture detentive istituite nell’Unione Sovietica da Stalin. Esistevano vari tipi di gulag, diffusi in tutto il territorio dell’Urss: campi di lavoro forzato, campi femminili, colonie per popolare zone poco abitate e altre tipologie.

I gulag furono attivi dal 1926 fino alla morte di Stalin, nel 1953, ma le loro origini sono precedenti alla sua dittatura. Già nella Russia zarista esistevano campi di reclusione per gli oppositori, noti come katorga, al loro interno furono reclusi numerosi leader bolscevichi che poi diventarono importanti esponenti politici dell’URSS, tra i quali lo stesso Stalin, prigioniero dal 1913 al 1916. Inoltre, campi di concentramento furono istituti durante la guerra civile che contrappose l’Armata rossa alle forze controrivoluzionarie (1918-1922). Dopo l’ascesa al potere, Stalin decise di riattivare i campi zaristi e perfezionare il sistema concentrazionario.

Chi erano i prigionieri nei gulag

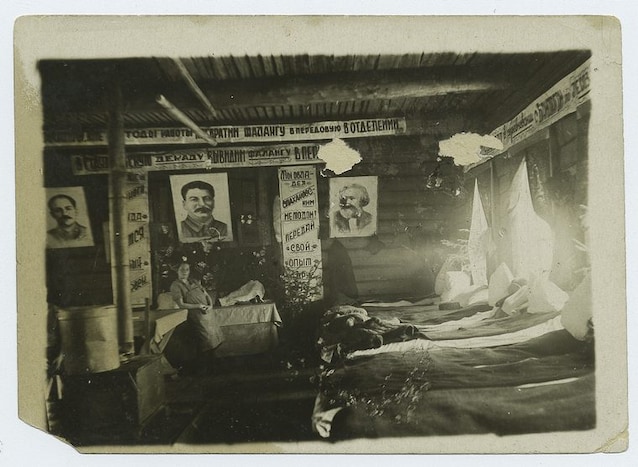

Nei gulag venivano detenute varie categorie di persone: esponenti di categorie sociali considerate nemiche dello Stato sovietico, come nobili, clero, kulaki (proprietari terrieri); delinquenti comuni; oppositori politici o presunti tali, sebbene la maggior parte di loro aderisse all’ideologia comunista e sostenesse l’Unione Sovietica. Stalin, infatti, bollò come nemici anche i comunisti che non seguivano perfettamente la sua linea politica e mostravano di condividere, anche solo parzialmente, le idee di altri leader bolscevichi, come Lev Trotzki (andato in esilio e fatto uccidere da Stalin in Messico nel 1940). Nella seconda metà degli anni '30, il periodo delle “grandi purghe” e della repressione più intensa degli oppositori, bastavano semplici sospetti di non aderenza all’ideologia staliniana per finire nei gulag. Del resto i campi, secondo la dirigenza politica stalinista, non servivano solo a isolare le persone ritenute pericolose, ma dovevano favorire anche la loro “rieducazione politica”.

Le condizioni di vita dei detenuti erano durissime. I campi si trovavano nelle località più inospitali dell’URSS e i prigionieri erano spesso costretti al lavoro forzato nelle miniere, nella costruzione di dighe e ponti e in altri settori. In alcuni casi, i prigionieri furono esposti a pericoli mortali, come l’estrazione di uranio senza protezioni.

Tra i reclusi figuravano alcuni personaggi famosi, come gli scrittori Solženicyn e Šalamov o il fisico Landau, ma non i leader politici più importanti che, se entravano in contrasto con Stalin, erano condannati direttamente a morte. Nei campi staliniani, inoltre, finirono anche alcuni comunisti italiani che si erano rifugiati in Unione Sovietica per sfuggire alle persecuzioni fasciste.

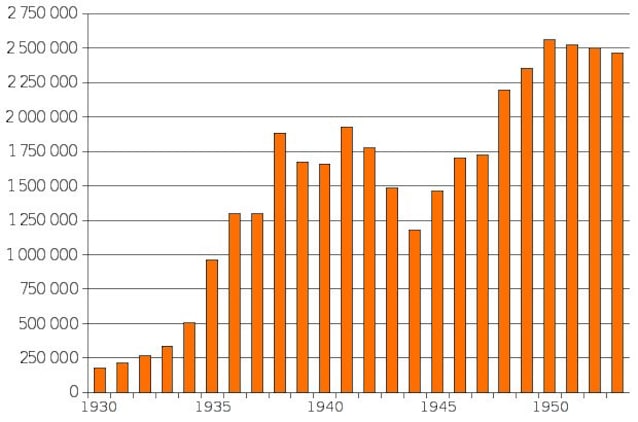

Il numero dei prigionieri e dei morti

Nei gulag furono rinchiuse, complessivamente, circa 18.000.000 di persone. Nei momenti di massimo sviluppo del sistema erano recluse contemporaneamente più di 2.500.000 di persone. Il tasso di mortalità era elevato: si stima che nei campi morì un numero di prigionieri compreso tra 1.000.000 e 1.600.000. Tuttavia i gulag, a differenza dei campi di sterminio nazisti, non erano progettati esplicitamente per eliminare i prigionieri. La maggior parte dei detenuti fu rilasciata dopo aver scontato la condanna.

La chiusura e la memoria

Dopo la morte di Stalin, i campi furono progressivamente smantellati e nel 1960, nell’ambito della destalinizzazione promossa da Nikita Kruscev, il governo sovietico ne decretò ufficialmente l’abolizione. Ciò nonostante, restarono in funzione strutture di reclusione e campi di lavoro per i criminali comuni e per gli oppositori politici, tra i quali il noto campo Perm-36, nella zona degli Urali, chiuso nel 1987.

La notorietà dei gulag in Occidente è in parte dovuta al libro di un ex prigioniero, Aleksandr Solženicyn, Arcipelago Gulag, pubblicato in Francia nel 1973 e in altri Paesi occidentali negli anni successivi (in Italia uscì nel 1974), che racconta l’esperienza dell’autore e descrive il sistema concentrazionario. Dopo la dissoluzione dell’Unione sovietica la memoria dei gulag è rimasta viva, e alcuni campi, come quello di Perm, sono stati trasformati in musei.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)