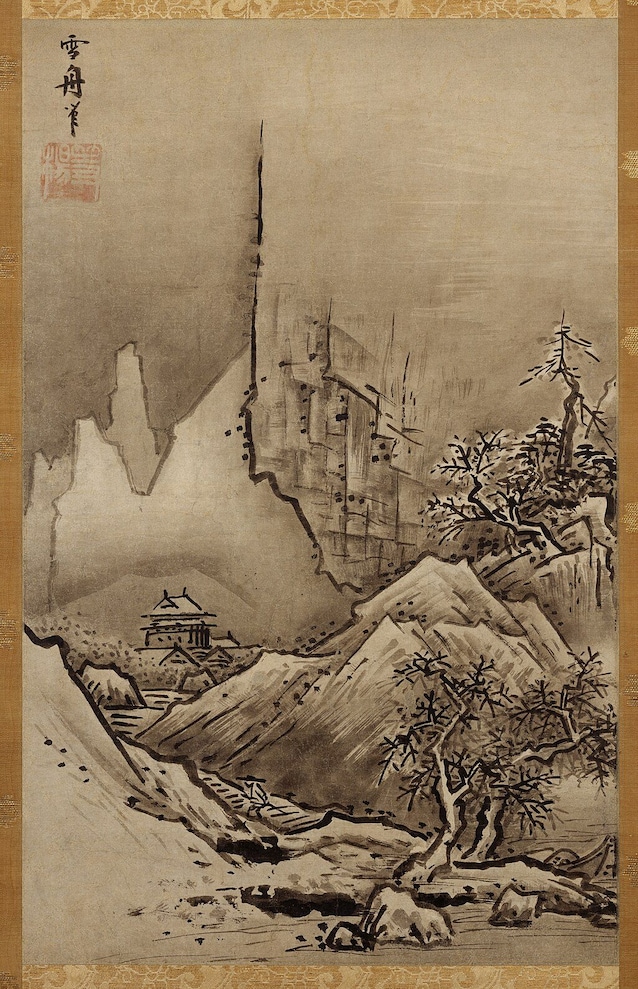

Spesso, quando incontriamo un'opera d'arte di provenienza giapponese, riusciamo a riconoscere facilmente la sua origine. Ma perché? Certo, i temi e le iconografie possono essere ricorrenti, ma c'è una tecnica che è spesso sottesa a molte opere contemporanee: il nihonga. Questo termine fu coniato durante il periodo Meiji (1868–1912) per indicare la pittura giapponese tradizionale, in contrapposizione allo stile occidentale a olio che i giapponesi chiamavano "yōga", ma questo "modo di fare arte" affonda le sue radici in epoche molto più antiche, risalenti a più di mille anni fa.

Al contrario delle tele su cui dipingevano già da molti secoli gli occidentali, i supporti usati nel nihonga sono la carta washi (resistente e sottile, fatta con fibre di gelso o altre piante locali), la seta, il legno o il gesso, su cui vengono applicati inchiostro sumi (inchiostro nero ricavato da fuliggine e colla vegetale, usato da secoli nella calligrafia e pittura giapponese), pigmenti minerali, gofun bianco (pigmento ricavato dalla polvere di conchiglie), coloranti animali o vegetali e il nikawa (una colla animale) come adesivo.

Il nihonga è una tecnica estremamente raffinata, lenta e materica, ma è anche un ponte tra passato e presente dell’arte giapponese. I suoi soggetti spaziano dai paesaggi ai fiori e agli uccelli, la storia nipponica (sia vera, sia dei miti e delle leggende) e figure umane, soprattutto femminili, in una celebrazione di tutto ciò che è attraente per l'occhio umano. Non mancano però anche i temi simbolici, poetici o spirituali, con un uso evocativo del vuoto, della prospettiva verticale e del colore.

Esempi di artisti contemporanei che hanno fatto uso di questa tecnica sono Takashi Murakami, Hiroshi Senju e Fuyuko Matsui.

Uno di loro è molto famoso: il pittore giapponese Takashi Murakami

Unendo gli spunti pittura tradizionale giapponese alla fantascienza e agli anime, l'artista Takashi Murakami (nato nel 1962) è diventato molto famoso negli ultimi trent'anni per i suoi dipinti, le sculture e i film popolati da motivi e personaggi coloratissimi.

Dopo aver conseguito la laurea triennale, un master e un dottorato alla Tokyo University of the Arts, dove ha studiato proprio le tecniche nihonga, Murakami ha fondato la Hiropon Factory, uno studio/laboratorio che si è trasformato in una società di produzione artistica e gestione artistica (ora nota come Kaikai Kiki).

Dall'inizio degli anni '90, Murakami ha inventato personaggi che combinano aspetti di cartoni animati popolari provenienti da Giappone, Europa e Stati Uniti: dal suo primo personaggio – Mr. DOB, che a volte rappresenta l'artista stesso – a vari personaggi di anime e fiori, orsi e leoni sorridenti, le sue figure fungono da icone e simboli, e rappresentano temi complessi come la violenza, la tecnologia e la sua intersezione con la fantasia umana.

Il pittore nihonga Hiroshi Senju

Nato a Tokyo nel 1958, il pittore Hiroshi Senju è famoso nel mondo per i suoi dipinti monumentali di cascate e scogliere, in cui combina un linguaggio visivo minimalista radicato nell'Espressionismo Astratto con elementi della pittura tradizionale giapponese, appunto il nihonga. Il processo creativo e l'impegno di Senju per il nihonga sono rigorosi, anche grazie a strumenti altamente specializzati e realizzati a mano con materiali naturali, e al fatto che l'artista setaccia personalmente la carta a mano, alla ricerca di fogli impeccabili.

Primo artista asiatico a ricevere una Menzione d'Onore alla Biennale Arte di Venezia (nel 1995) Senju ha visto molti dei suoi dipinti venire esposti in edifici aziendali e pubblici, anche perché il suo lavoro è ormai riconosciuto dal grande pubblico, e nel 2021 ha realizzato una monumentale installazione di una cascata fluorescente per l'Art Institute di Chicago.

Fuyuko Matsui, la pittrice giapponese

Fuyuko Matsui, che mutua l'utilizzo contemporaneo del nihonga da grandi artisti come Hayami Gyoshu (artista nato a fine Ottocento famoso per il suo stile realistico), è una delle voci più originali della pittura giapponese contemporanea: nei suoi dipinti, realizzati con la antichissima tecnica tradizionale del nihonga, esplora tematiche di violenza, perdita e ansia da una prospettiva profondamente femminile. La sua opera si distingue all’interno di una corrente più ampia dell’arte nipponica che, sotto una superficie estetica raffinata, indaga il trauma e l’inquietudine. Sebbene meno nota al grande pubblico rispetto a figure come lo stesso Takashi Murakami o l'ancor più famosa Yayoi Kusama – noti per l’uso di colori vivaci e riferimenti al mondo anime – Matsui si inserisce in questa stessa tensione tra estetica e perturbante. A differenza loro, però, lo fa attraverso una rilettura intima e spirituale della tradizione pittorica giapponese, in particolare con l’uso raffinato della tecnica nihonga.

Nata nel 1974 in un piccolo villaggio di montagna, Mori-Machi, nella prefettura di Shizuoka, in Giappone (dove vive e lavora ancora), Matsui passa la sua infanzia nell'antica casa di famiglia, dove hanno vissuto ben 14 generazioni, e i cui tappeti raffigurano dei "sansuiga", ossia montagne e fiumi dipinti a inchiostro che già attorcigliavano la sua fantasia.

Come ha raccontato, quando era bambina, per punizione veniva rinchiusa dai genitori in un ripostiglio in cui erano appese spade antiche e dipinti di fantasmi (nel folklore giapponese le immagini dei fantasmi spaventerebbero i ladri). E forse è proprio da questa assurda esperienza che Matsui ha partorito le donne dei suoi dipinti, dal tratto inconsistente, sfuggevole e decisamente simile a uno spettro (ne è un esempio Nyctalopia, in cui una di loro viene raffigurata mentre strozza un gallo).

Matui ha studiato al Joshibi Junior College of Art and Design della capitale e alla Tokyo University of the Arts. Il suo lavoro è influenzato dalla pittura giapponese – per esempio dal settecentesco Soga Shohaku, del periodo Edo, noto per le caratteristiche pennellate – e dalla tradizione folkloristica giapponese, con i suoi spiriti e mostri. L'artista coniuga questi spunti con le lezioni della storia dell'arte occidentale, come Leonardo da Vinci e Albrecht Dürer o gli artisti anatomici.

Per lei la pittura è un processo meticoloso di auto–indagine, attraverso il quale le sue opere diventano universali: i temi sono spesso quelli comuni a tutti gli umani – come vita e morte, sesso e desiderio – ma hanno anche declinazioni intense e traumatiche, come l'automutilazione e il legame con il mondo spirituale.

Matsui, pur essendo poco nota oltre i confini nipponici, è un'artista decisamente di spicco: pensate che è stata premiata dal Comitato per l'Emblema delle Olimpiadi di Tokyo 2020, e le sue opere sono conservate nelle collezioni del Museum of Contemporary Art di Tokyo, dello Yokohama Museum of Art, dell'Hirano Museum, della Galerie DA-END, del Sato Museum of Art, del Mori Art Museum, del Contemporary Art Museum di Kumamoto e dell'Asian Art Museum di San Francisco. Come se ciò non bastasse, è anche la prima donna ad aver conseguito un dottorato in pittura giapponese.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)