Negli ultimi giorni si è parlato molto del terremoto ad Avellino del 25 ottobre, caratterizzato da una magnitudo di 4.0. e una profondità di 14 km. Nonostante si tratti di una località campana è bene non fare confusione: non si tratta di un sisma correlato al bradisismo flegreo ma rientra nella normale sismicità della catena appenninica. Dal punto di vista tecnico, stando alle prime dichiarazioni dell'INGV, potrebbe trattarsi di una faglia inversa. Ma in cosa consiste? E quali sono le sue caratteristiche da un punto di vista tecnico e geologico?

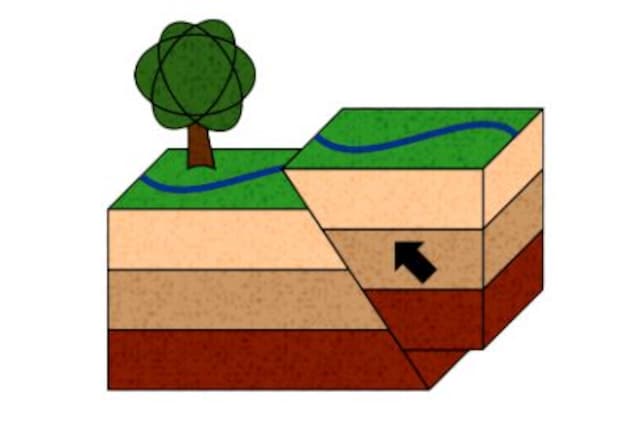

Le faglie, in generale, non solo altro che fratture della crosta terrestre che causano uno spostamento delle masserocciose presenti lungo il piano di rottura (chiamate blocchi di faglia). A seconda del movimento reciproco tra i due blocchi è possibile distinguere varie tipologie di faglia: nel caso di Avellino il blocco a tetto (quello superiore) ha effettuato uno scorrimento al di sopra di quello a letto (quello inferiore), sollevandosi, come mostrato nell'immagine sottostante.

Questo tipo di movimento è indice di una compressione e, solitamente, l'angolo di queste faglie si aggira attorno ai 30°. La caratteristica più significativa di queste faglie è che, essendo il prodotto di una compressione, producono accavallamenti che alla macroscala e nel corso delle ere geologiche sono in grado di dar vita a catene montuose.

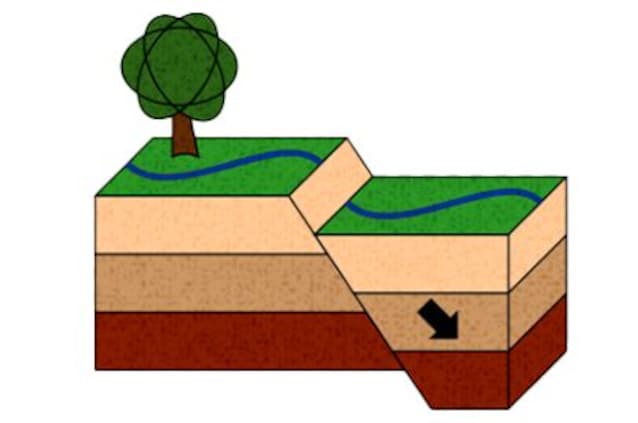

Attenzione: questo vuol dire che in ambiente montano esistono solamente faglie inverse? In realtà no: si tratta di ambienti estremamente complessi e nulla vieta a scala locale una prevalenza di forze distensive. In questo caso si originano le cosiddette "faglie normali", caratterizzate da un angolo solitamente attorno ai 60° e da un movimento reciproco di allontanamento tra i due blocchi.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)