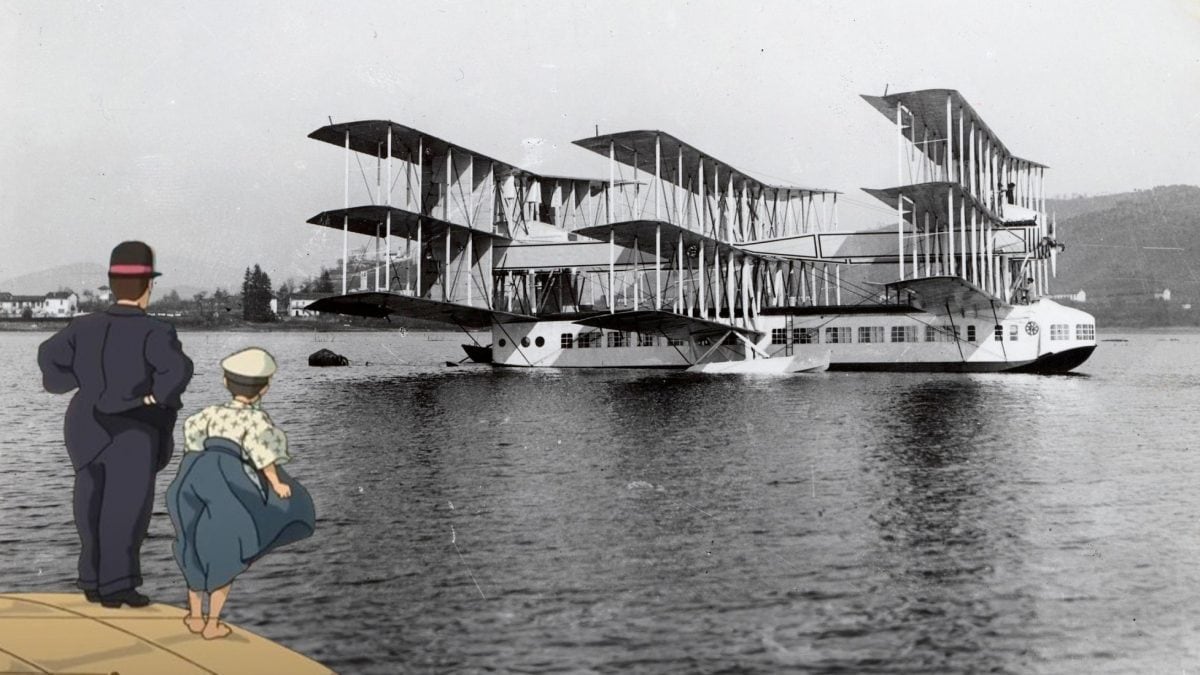

Ben 11 anni fa usciva nelle sale per la prima volta Si alza il vento, uno dei più amati film dello studio Ghibli, in cui è presente una figura onirica tutta italiana, l'ingegner Giovanni Battista Caproni, pioniere dell'aviazione italiana noto in tutto il mondo per i suoi bombardieri e per il suo ambiziosissimo progetto sperimentale, il Caproni Ca.60 Transaereo o Noviplano Transaereo che appare proprio in una delle scene iniziali del lungometraggio giapponese. Il "Capronissimo", come venne ribattezzato dalla stampa, era il primo prototipo a uso civile pensato per trasportare 100 passeggeri alla volta fino in America. Nel 1921 fu finalmente pronto per librarsi nei cieli per la prima volta, ma purtroppo volò solo due volte, e l'ultima gli fu fatale per una serie di errori. Nonostante ciò, il sogno dell'ingegner Caproni rimane un esempio di progettualità sopraffina dell'aviazione italiana, a cui il grande maestro del cinema Miyazaki ha voluto rendere onore.

Il progetto del Caproni Ca.60: come era fatto e come funzionava

Il brevetto dell'ambizioso idrovolante venne registrato da Caproni il 6 febbraio del 1919, e a partire da agosto di quell'anno iniziarono i lavori nelle officine di Vizzola Ticino (di proprietà dell'azienda di Caproni) e poi sul Lago Maggiore, a Sesto Calende, dove venne costruito un enorme hangar. Molti giornali iniziarono a scrivere che l'aereo sarebbe stato pronto per il collaudo nel gennaio 1921, e alcuni scrissero che se avesse superato tutti i test l'Italia avrebbe avuto la supremazia mondiale nel campo dell'aviazione civile, e l'entusiasmo cresceva alla stessa velocità dei lavori di costruzione.

La cabina era appesa sotto le tre celle alari (ognuna di esse era stata riciclata dalla velatura di un triplano da bombardamento Caproni Ca.4) e ognuna era formata da tre ali sovrapposte (una in testa al velivolo, una a metà e l'ultima in coda). L'apertura di ciascuna ala era di 30 metri, per una superficie alare totale di 750 m². La fusoliera invece era lunga poco più di 23 metri, e l'intero velivolo era alto esattamente 9,15 metri. Il rollio (ossia il movimento dell'aereo vero destra o sinistra intorno all'asse longitudinale), era regolato dall'azionamento differenziale degli alettoni, che assieme ai timoni garantivano il controllo del volo. Il beccheggio (movimento dell'aereo verso l'alto o verso il basso), invece, era regolato dall'azionamento differenziale degli alettoni della cella alare anteriore e di quella posteriore. Caproni aveva optato per le tre celle alari una dietro l'altra perché era sicuro che avrebbero contribuito a rendere il velivolo più stabile in tutte queste fasi.

Gli 8 motori che davano propulsione al mezzo non erano made in Italy, ma americani: erano i più potenti motori dell'epoca ed erano capaci di sviluppare 400 cavalli l'uno. Disposti in 2 gruppi da 4, erano uno all'altezza della prima cella alare e uno all'altezza della terza. Una delle due coppie era in una gondola sia nella prima che della seconda cella, e all'interno di ognuna di queste due gondole stavano seduti due motoristi che azionavano i controlli della potenza erogata dai propulsori indicata dai piloti. Come gli arrivavano le informazioni? Grazie a un complesso sistema di luci e indicatori su un pannello di comando. I serbatoi invece erano nel soffitto della cabina, all'altezza della cella alare centrale. Per raggiungere i motori, il carburante passava attraverso un sistema di pompe.

Il velivolo aveva due speciali galleggianti laterali per garantirgli stabilità nel momento del galleggiamento, decollo e ammaraggio, ed erano stati disegnati da Alessandro Guidoni, uno dei progettisti di idrovolanti più famosi dell'epoca.

La cabina, destinata ai passeggeri, aveva delle finestre molto ampie e delle panche di legno biposto una di fronte all'altra: erano infatti organizzate a scompartimenti aperti da quattro posti, con una panca che guardava l'altra. La parte destinata al pilota e al copilota era invece sopraelevata rispetto al pavimento della cabina, a si arrivava ad essa tramite una piccola scala a pioli.

Gli unici due voli dell'idrovolante: 12 febbraio e 4 marzo 1921

Il 9 febbraio 1921 finalmente iniziarono i test: i motori funzionavano e l'idrovolante finalmente venne messo in acqua. Le manovre di flottaggio andarono a meraviglia e poi venne simulata la corsa di decollo. Le prove terminarono presto a causa del maltempo, ma nonostante questo e una piccola quantità d'acqua imbarcata a prua, l'aereo aveva dimostrato stabilità e manovrabilità e Caproni era soddisfatto.

Per il test successivo Caproni caricò l'aereo con circa 300 chilogrammi di zavorra in prua, e il test del 12 febbraio 1921 fu un successo: il transaereo per la prima volta decollò! Lo staff era in visibilio.

Il 4 marzo, però, il sogno si ruppe. In cabina c'era il pilota era Federico Semprini, ex istruttore militare che si era reso famoso per aver fatto compiere il "giro della morte" al bombardiere Caproni Ca. 33. Quella mattina Semprini fece decollare il Capronissimo fino a 110 chilometri orari, ma l'assetto era fortemente cabrato (l'aereo era impennato): cercò di ridurre la potenza dei motori, ma la coda però iniziò ad abbassarsi e a perdere quota fuori controllo, schiantandosi sull'acqua in pochi istanti. Anche la prua subì la stessa rovinosa fine, e nell'impatto la parte anteriore dello scafo si ruppe. Incredibilmente, Semprini uscì dall'aereo senza un graffio.

Le cause dell'incidente

All'inizio si evidenziarono due probabili cause per il fallimento del volo: la prima era la scia lasciata da un piroscafo che navigava lì vicino, che con tutta probabilità interferì portando l'idrovolante a decollare qualche secondo prima del dovuto. La seconda causa era dovuta a un errore del pilota, che tirò sui comandi nel tentativo di prendere quota anziché eseguire le manovre correttive.

La causa principale però è da riscontare nello spostamento dei sacchi di sabbia usati come zavorra per simulare il peso dei passeggeri. Non essendo vincolati ai sedili, si sono spostati verso la coda dell'aereo, facendolo impennare.

I danni subiti dall'idrovolante erano pesanti, ma la parte posteriore e la maggior parte delle ali si erano miracolosamente salvate. Tuttavia, l'aereo andava tirato fuori dal lago, e nel farlo la fusoliera imbarcò tanta acqua da finire quasi tutta sommersa, e le ali posteriori si accartocciarono e finirono in parte in acqua.

Caproni allora chiese sostegno economico a Ivanoe Bonomi (ministro della guerra fino a poco tempo prima), che gli promise che se avesse vinto le elezioni il governo avrebbe finanziato la ricostruzione del transaereo. Quando diventò ministro, però, sorsero altri problemi, e il progetto fu accantonato.

Il noviplano e la riflessione di Caproni in Si alza il vento

Se nella realtà il progetto di Caproni finì in un cassetto, nel film "Si alza il vento" il Capronissimo è riuscito a prendere il volo.

Il protagonista Jirō è miope e non potrà mai pilotare un aereo, ma decide di dedicare la sua vita alla progettazione e costruzione di velivoli, diventando ingegnere aeronautico. Il suo personaggio, sebbene romanzato, è esistito veramente: Jirō Horikoshi fu un ingegnere progettista di caccia giapponesi della Seconda Gguerra Mondiale.

Nel film Caproni compare in sogno davanti al Jirō bambino, e lo invita a salire con lui su uno dei suoi biplani per osservare sotto di loro il noviplano proprio nel momento in cui lascia l'acqua e decolla verso l'orizzonte. L'ingegnere, pieno d'orgoglio, commenta:

Che ne dici, non è splendido? Con a bordo 100 passeggeri farà la traversata traversata dell'Oceano Atlantico! […]

Ricorda, Jirō: gli aeroplani sono un sogno, ed è il progettista a dare forma a quel sogno.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)