Immaginate di camminare a piedi nudi in una laguna tropicale, l’acqua è cristallina, la sabbia sembra liscia, ma sotto di voi può nascondersi un animale che non vuole essere visto: lo stonefish (Synanceia verrucosa), anche conosciuto come pesce pietra, forse il più insidioso tra i pesci che popolano i fondali dell’Indo-Pacifico e del Sud-Est asiatico. Il suo aspetto roccioso lo rende quasi invisibile, qualità che gli permette di sorprendere le prede ma anche di trasformarsi in un pericolo per i bagnanti distratti. Le spine dorsali sono collegate a ghiandole velenifere capaci di iniettare una miscela complessa di tossine, che possono causare dolore acuto, edemi, rischi sistemici gravi e perfino il decesso nei casi più gravi, portando ricercatori a studiare questo pesce con attenzione sempre maggiore e allo sviluppo di un antidoto. Negli ultimi anni, scienziati in diversi Paesi, dall'Australi al Giappone, hanno fatto luce su aspetti fondamentali del suo veleno, spiegando come la tossina principale di questo pesce interferisca con la funzionalità delle cellule del cuore. Sono state inoltre identificate molecole mai viste prima in un veleno di pesce pietra, come l'acido gamma amminobutirrico (GABA), capaci di interagire con recettori nervosi umani e spiegare l'intenso dolore causato dalla puntura. Oltre al veleno presente nelle ghiandole, anche sulla pelle del pesce pietra sono presenti tossine che, secondo i ricercatori, servono per spaventare i predatori e prevenire i parassiti. Questo pesce, considerato il più velenoso al mondo, non è presente nelle acque del Mar Mediterraneo.

Dove vive il pesce che sembra una pietra: caratteristiche e habitat

Lo stonefish (Synanceia verrucosa) appartiene al genere Synanceia ed è tristemente noto come il pesce più velenoso al mondo. Gli stonefish popolano le acque calde dell’Indo-Pacifico, dalle barriere coralline australiane fino alle coste del Sud-Est asiatico mentre non sono presenti in Italia e nelle acque del Mediterraneo. Vivono immobili sul fondale, spesso mezzo coperti di sabbia, con la pelle rugosa e chiazzata che li fanno sembrare sassi ricoperti di alghe. Questo travestimento li protegge dai predatori e gli permette di tendere agguati a piccoli pesci e crostacei. È proprio la loro capacità di sparire nel paesaggio marino a renderli pericolosi anche per l’uomo: un passo distratto basta a far scattare le spine dorsali, collegate a specifiche ghiandole velenifere, e a iniettare il veleno.

Chi viene punto e quali sono i sintomi

Le punture vengono registrate soprattutto in Australia, a Singapore e in Giappone, spesso tra bagnanti o pescatori che li calpestano senza accorgersene. Un rapporto dell’Australian Institute of Health and Welfare ha stimato che quasi un caso su dieci di ricovero per contatto con animali marini velenosi, tra il 2017 e il 2018, era dovuto a questi pesci. Le statistiche mostrano che le vittime più frequenti sono giovani uomini, impegnati in attività ricreative o lavorative sul mare, e che il dolore intenso spinge quasi sempre a cercare subito cure ospedaliere.

Il primo inconfondibile sintomo delle punture di stonefish è un dolore molto intenso, definito addirittura straziante, e per niente proporzionato all'entità della ferita. Non si ferma al sito della puntura, ma arriva a estendersi all'intero arto, provocando cianosi (la pelle prende un colorito bluastro) ed edema, cioè gonfiore dell'arto, fino a comprometterne la funzionalità. I sintomi possono arrivare anche a livello sistemico e interessare numerosi organi con febbre, delirio, stanchezza e paralisi muscolare, difficoltà respiratorie, aritmie cardiache (battiti del cuore irregolari) fino a insufficienza cardiaca e talvolta un esito fatale.

Il veleno dello stonefish è estremamente complesso

Non è una sola molecola a causare i sintomi della puntura dello stonefish, ma recenti ricerche hanno svelato che la composizione del veleno dello stonefish è sorprendentemente complessa. Sono presenti innanzitutto grandi proteine tossiche come la stonustossina (SNTX) e la verrucotossina (VTX) che agiscono sul cuore. Un gruppo di ricercatori guidati da K. Yazawa, all’Università di Kagoshima in Giappone, ha studiato in laboratorio come agisce la verrucotossina su cellule cardiache di piccoli animali. Hanno osservato che la tossina altera il passaggio del calcio, un minerale fondamentale per il battito cardiaco: questo fa durare più a lungo del normale l’impulso elettrico che regola il cuore e può innescare aritmie, cioè battiti irregolari.

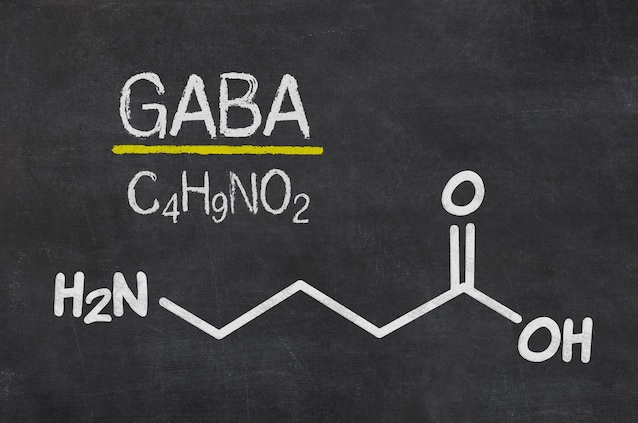

Accanto a queste tossine, sono stati identificate anche piccole molecole biologiche. Un lavoro condotto nel 2024 da Silvia Luiza Saggiomo e colleghi presso la James Cook University (Australia) e la KU Leuven (Belgio) ha individuato molecole come colina, acetilcolina e acido gammaminobutirrico (GABA): è la prima volta è stato scoperto in un veleno di pesce. Queste molecole attivano specifici recettori umani detti nicotinici e GABAergici, coinvolti nella modulazione e trasmissione dei segnali dolorosi. È quindi possibile che la presenza di queste molecole abbia un ruolo diretto nei sintomi neurologici riportati dalle vittime, spiegando i sintomi improvvisi e dolorosi delle punture.

Antidoto e terapie

L’antiveleno sviluppato in Australia dalla CSL Ltd. è l’unico antidoto disponibile al mondo, che utilizza anticorpi equini specifici contro il veleno di Synanceia trachynis. Studi di laboratorio di Jarrod Church e Wayne Hodgson della Monash University (a Victoria, in Australia) hanno però dimostrato che questo siero è in grado di neutralizzare anche gli effetti farmacologici di altre specie di stonefish, compresa la Synanceia verrucosa. Rimane tuttavia aperta la questione della sua efficacia non uniforme, perché la composizione del veleno varia tra specie e aree geografiche, e non è escluso che in futuro servano antiveleni più “polispecifici” o integrati con altre terapie. Inoltre, questo antidoto non sempre è reperibile nei luoghi colpiti, per cui il primo trattamento rimane l’immersione dell’arto in acqua calda (circa 42 °C), che sembra inattivare la tossina (anche ed efficace nel ridurre i sintomi dell'avvelenamento da stonefish.

Esempio emblematico descritto è stato il caso in Malesia, a Kuala Lumpur, dove un acquariofilo trentenne fu punto a una mano. Nel giro di poche ore l’arto si gonfiò a tal punto da rischiare di bloccare la circolazione e danneggiare i tessuti. Grazie a cure immediate – appunto l’immersione in acqua calda e una terapia antibiotica – il giovane riuscì a evitare complicazioni gravi e si riprese completamente.

Oltre al veleno iniettato dalle spine, gli stonefish rilasciano sostanze dette ichthyocrinotossine direttamente dalla pelle. Secondo un’analisi condotta da Danica Lennox-Bulow e colleghi alla James Cook University, queste tossine epidermiche potrebbero servire a scoraggiare i predatori, prevenire parassiti e impedire incrostazioni. Gli autori propongono che in futuro possano avere applicazioni anche industriali o mediche.

Genetica e nuove prospettive future

Un recente progetto di sequenziamento genomico, condotto dal gruppo di Tianle Tang e Bingmiao Gao presso l’Hainan Medical University e il BGI Marine (Cina), ha ricostruito per la prima volta il genoma a livello cromosomico dello Synanceia verrucosa. I ricercatori hanno identificato cluster di geni associati alle stonustossine, suggerendo che duplicazioni specifiche di questi geni abbiano favorito l’evoluzione della loro elevata tossicità. Questi tipi di studi non servono solo a chiarire l’evoluzione dei geni delle tossine, ma rappresentano anche una base per identificare nuove molecole bioattive di origine tossinica.

Come sottolinea, infatti, una recente review di von Reumont e colleghi su Modern venomics, è possibile collegare le sequenze geniche alle funzioni fisiologiche delle tossine e di testarne il potenziale in applicazioni farmacologiche. Tra le prospettive più promettenti emergono la ricerca di analgesici ispirati a tossine che modulano i canali ionici, di composti con proprietà antitumorali, di nuove molecole antimicrobiche e di strumenti diagnostici innovativi. In questo senso, il sequenziamento del genoma dello stonefish si inserisce in un filone più ampio: trasformare la conoscenza della diversità genetica dei veleni in opportunità concrete per la medicina e la biotecnologia.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)