;)

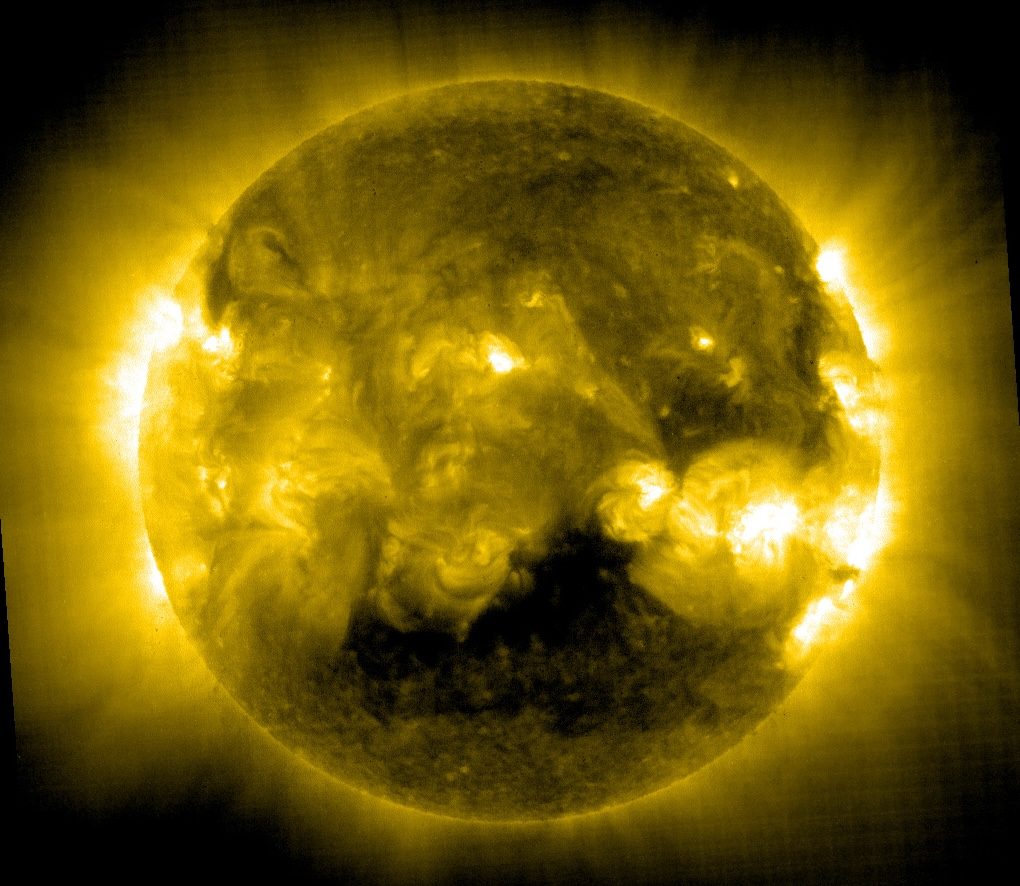

Il Sole avrebbe superato il minimo di un ciclo secolare di attività magnetica (durata 70-100 anni) noto come ciclo di Gleissberg. Nei prossimi 50 anni circa l'attività magnetica della nostra stella potrebbe pertanto aumentare, portando a una maggiore frequenza e intensità di tempeste geomagnetiche e aurore boreali qui sulla Terra. Ad affermarlo è un nuovo studio guidato da Kalvyn Adams dell'Università della Pennsylvania e pubblicato sulla rivista Space Weather.

Tendenzialmente, quando parliamo di "cicli solari" ci riferiamo al cosiddetto ciclo di Schwabe, un ciclo di circa 11 anni che regola l'attività magnetica solare direttamente correlato all'abbondanza di macchie solari sulla superficie della nostra stella. Il ciclo di Gleissberg, più lungo, causa una modulazione dell'intensità dei cicli undicennali: in altre parole, “decide” quanto sono “forti” i cicli di Scwabe. Al momento siamo vicini al massimo del ciclo undecennale (il 25° da quando registriamo l'attività solare) ma vicini al minimo del ciclo di Gleissberg: questo dovrebbe portare a un rafforzamento medio dei cicli undecennali nel prossimo mezzo secolo circa.

È importante essere a conoscenza del comportamento atteso della nostra stella poiché le tempeste geomagnetiche, oltre a causare delle splendide aurore, possono disturbare o mettere completamente fuori uso i satelliti in orbita, con conseguenze potenzialmente devastanti sul nostro mondo interconnesso.

Cosa dice lo studio sul ciclo di Gleissberg del Sole

Lo studio ha preso in esame i dati raccolti dai satelliti POES (Polar Operational Environmental Satellites) della NOAA. Questi satelliti monitorano la Terra in un'orbita polare e nel farlo attraversano una particolare regione della magnetosfera terrestre nota come anomalia del Sud Atlantico, in cui l'intensità del campo magnetico terrestre è inferiore. Gli scienziati hanno monitorato il flusso di particelle cariche all'interno di questa regione, scoprendo che esso è dapprima aumentato tra il 1998 e il 2021 e successivamente diminuito tra il 2022 e il 2024. Siccome nel ciclo di Gleissberg a un aumento del flusso di particelle cariche in questa anomalia si associa una diminuzione dell'attività solare e viceversa, le misurazioni di Adams e colleghi indicherebbero il superamento del minimo del ciclo di Gleissberg.

Quali sono gli effetti dell'aumento dell'attività solare

Un trend di aumento dell'intensità dell'attività magnetica solare ha conseguenze che non si limitano alle sole macchie solari. Maggiore è l'attività magnetica, più è probabile che il Sole rilasci espulsioni di massa coronale e brillamenti energetici, che possono causare tempeste geomagnetiche severe sulla Terra, che possono causare gravi danni ai satelliti in orbita, ma anche alle infrastrutture elettriche a Terra, per via delle correnti elettriche indotte nella crosta terrestre. Avendo superato il minimo del ciclo di Gleissberg, ci si attende che nei prossimi 50 anni l'intensità dell'attività solare aumenti in maniera significativa. Tuttavia, come ha affermato all’ANSA il professor Mauro Messerotti, docente di Meteorologia spaziale presso l'Università di Trieste, non c'è certezza di questo aumento: per esempio, la comunità scientifica non ha consenso unanime sulla durata dei cicli di Gleissberg.

Cosa è il ciclo di Gleissberg

Il ciclo undicennale di attività magnetica del Sole, associato alla presenza di macchie solari, prende il nome di ciclo di Schwabe. Questo è il ciclo di cui sentiamo sempre parlare, ma non è l'unico a cui è soggetta la nostra stella. Esistono, infatti, cicli di durata molto più lunga, dai secoli ai millenni. Gli scienziati, nello studio pubblicato sulla rivista Space Weather, hanno determinato che la nostra stella ha da poco passato il minimo del ciclo di Gleissberg, che è quello avente durata compresa tra i 70 e i 100 anni. L'effetto del ciclo di Gleissberg è quello di modulare l'intensità dei cicli undicennali.

Proviamo a spiegarlo con una semplice analogia. Immaginate che il ciclo undicennale sia come una melodia che si ripete ogni 11 secondi. Adesso in un arco temporale di 70-100 secondi, aumentate e diminuite nel tempo il volume della musica. La melodia resta la stessa ogni 11 secondi, ma ci sono periodi in cui si sente più forte (più attività solare) e altri in cui è più debole (meno attività solare). Il ciclo di Gleissberg rappresenta quindi una modulazione lenta dell'intensità di un ciclo più rapido: abbiamo da poco passato la fase di minimo volume della nostra melodia.

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=712;)

;Resize,width=270;)

;Resize,width=270;)

;Resize,width=270;)

;Resize,width=270;)