Uno Stato non può appropriarsi del territorio di un altro Stato: è un concetto che dovrebbe essere scontato. Lo Statuto dell’Onu, del resto, vieta di usare la forza per risolvere conflitti internazionali e, di conseguenza, non ammette né occupazioni militari né annessioni. Nei fatti, però, l’Onu riesce difficilmente a imporre il rispetto delle regole, perché si scontra con due difficoltà: raramente i Paesi membri trovano l’accordo per assumere una decisione; anche quando ci riescono, l’Onu non ha gli strumenti per far rispettare le regole. Di conseguenza, nei rapporti internazionali la forza è usata frequentemente e in alcuni casi gli Stati occupano o addirittura annettono territori di altri Paesi. E questo è proprio il caso di quanto sta accadendo tra Israele e Palestina.

Cosa sono le annessioni di territori e le occupazioni militari

Annettere un territorio significa appropriarsene e dichiarare la propria sovranità, rendendolo parte di uno Stato. Un esempio è Gerusalemme Est, occupata da Israele nel 1967, quando apparteneva alla Giordania, e annessa ufficialmente nel 1980 (è diverso lo Status di Gaza e della Cisgiordania, finora non annesse formalmente).

L’occupazione militare è invece l’assunzione temporanea del controllo di un territorio: uno Stato occupa con le proprie forze armate il territorio di un altro Paese, in tutto o in parte, e lo governo con una sua autorità. Un esempio è l’Allied Military Government (Governo militare alleato), che amministrava alcuni settori dell’Europa durante la Seconda guerra mondiale, prima che il controllo fosse “restituito” alle autorità nazionali. In alcuni casi, l’occupazione militare è la premessa per l’annessione.

Il diritto internazionale, l’Onu e l’uso della forza

Il diritto internazionale, logicamente, non riconosce le annessioni unilaterali (avvenute, cioè, con l’uso della forza e senza accordo tra le parti): equivalgono a prendere qualcosa che non è proprio. Tuttavia, talvolta sorgono contrasti tra Stati e sono dichiarate annessioni perché alcuni territori sono rivendicati da più di una autorità politica. Si pensi, per esempio, alla Crimea e al Donbass, rivendicati da Russia e Ucraina.

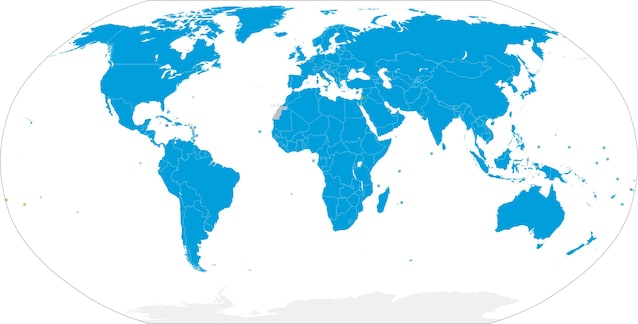

Chi dovrebbe impedire le annessioni è l'Onu, l’organismo internazionale del quale fanno parte pressoché tutti gli Stati del pianeta. Lo Statuto dell’Onu vieta l’uso della forza per risolvere contrasti internazionali. Si legge all’articolo 2:

I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

Le uniche eccezioni ammesse sono il diritto alla difesa (articolo 51), le azioni contro Stati ex nemici durante la Seconda guerra mondiale (articolo 107, ormai obsoleto) e gli interventi autorizzati dal Consiglio di sicurezza contro Paesi che minacciano o violano la pace (artt. 39-50). Occupazioni e annessioni sarebbero dunque vietate.

Sanzionare chi viola il diritto internazionale: i limiti dell’Onu

Pur essendo in teoria vietato, molti Stati usano la forza militare per far valere le proprie ragioni e talvolta avvengono anche annessioni unilaterali di territori. L’Onu, infatti, nel pretendere il rispetto dello Statuto si scontra con due difficoltà.

Difficoltà di trovare un accordo tra gli Stati

Raramente l’Onu riesce a esprimere una posizione univoca su una questione, perché gli Stati che lo compongono hanno interessi divergenti. Più specificamente, le risoluzioni più vincolanti emesse dall’Onu sono quelle del Consiglio di sicurezza, composto dai rappresentanti di 15 Paesi: cinque permanenti e dieci a rotazione. I cinque membri permanenti (Usa, Russia, Cina, Francia, Regno Unito) hanno diritto di veto e, quindi, basta che uno sia contrario per bloccare le risoluzioni.

Per questa ragione l’Onu non ha condannato, per esempio, l’invasione russa dell’Ucraina: le sanzioni sono state imposte da singoli Paesi (come gli Stati Uniti) e da altri organismi internazionali (l’Unione Europea), ma non dalle Nazioni Unite. Gli Stati Uniti, a loro volta, hanno usato il potere di veto molte volte, nella maggior parte dei casi per bloccare risoluzioni che condannano lo Stato di Israele per le sue violazioni della legalità.

Nessuno Stato ha invece diritto di veto sulle risoluzioni dell’Assemblea generale, composta dai rappresentanti di tutti i Paesi, ma le risoluzioni non sono vincolanti.

Mancanza di mezzi coercitivi per far rispettare le decisioni

Anche quando l’Onu riesce a trovare un accordo, non dispone degli strumenti per farlo rispettare. Un esempio è la risoluzione 242 del 1967, con la quale il Consiglio di sicurezza impose a Israele di restituire i territori occupati durante la Guerra dei sei giorni, tra i quali Gaza e la Cisgiordania. Da allora, Israele ha restituito solo il Sinai all’Egitto.

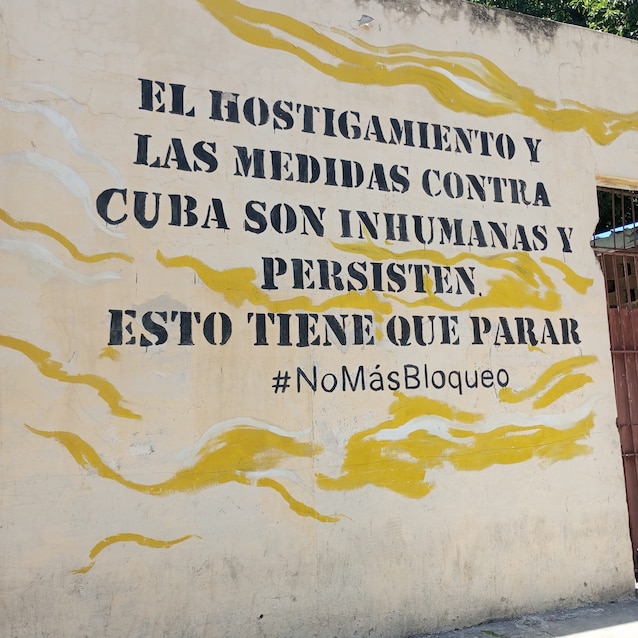

Le risoluzioni dell’Assemblea generale sono a loro volta ignorate spesso. Per esempio, l’Assemblea ha chiesto più volte la fine dell’embargo imposto dagli Stati Uniti contro Cuba dal 1962 (l’ultima volta, a grande maggioranza, nel 2024), ma l’embargo è ancora in vigore.

L’Onu riesce a fare valere le proprie ragioni solo quando i rapporti di forza lo consentono e le risoluzioni “coprono” decisioni che, in realtà, sono state prese dalle principali potenze. Un esempio è la prima guerra del Golfo. Nel 1990 l’Iraq dichiarò l’annessione del Kuwait e l’Onu autorizzò l’uso della forza per liberare il territorio; nel 1991 una coalizione internazionale attaccò le truppe irachene e le costrinse a ritirarsi. L’intervento, in realtà, era voluto da alcuni Paesi, in primis gli Stati Uniti, che in quel momento esercitavano un’egemonia pressoché assoluta, avendo ormai sconfitto l’Unione Sovietica nella guerra fredda: se gli Stati Uniti fossero stati contrari, l’Onu non avrebbe potuto imporre il rispetto della legalità all’Iraq.

Le missioni di peacekeeping e i caschi blu

L’Onu può organizzare missioni di peacekeeping, cioè inviare soldati e personale civile per il mantenimento della pace in aree interessate da conflitti. Le missioni sono autorizzate dal Consiglio di sicurezza, in genere con l’accordo delle parti coinvolte. Dagli anni ’60, sono state organizzate decine di missioni in tutto il mondo e alcune sono attualmente in corso.

Nel corso delle missioni, l’Onu può schierare una forza di interposizione, i cosiddetti caschi blu, forniti dagli Stati membri, che hanno incarichi e armamento diversi a seconda della missione. In alcuni casi le missioni di peacekeeping hanno impedito la ripresa di conflitti e protetto i diritti umani. Non sempre, però, sono riuscite a perseguire gli scopi per i quali sono organizzate. L’esempio nel quale la loro impotenza è risultata più evidente è il massacro di Srebrenica del 1995: nella zona erano schierati 600 caschi blu, che però non intervennero e lasciarono che le milizie serbo-bosniache assassinassero migliaia di persone.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)