Quando assistiamo a un evento sportivo in televisione, come ad esempio i 100 metri piani dell’atletica leggera, ci sembra tutto semplice: lo sparo del giudice avvia la gara, gli atleti corrono e al traguardo appare in sovrimpressione la classifica finale con i tempi fatti registrare da ciascun partecipante. Ciò che invece non vediamo è la tecnologia che rende possibile tutto questo: sensori, laser, fotocellule e super-computer che misurano il tempo con una precisione infallibile e ci forniscono dati e statistiche in tempo reale.

Dal cronometrista in bicicletta che inseguiva i maratoneti di inizio ‘900 all’intelligenza artificiale di oggi, la misurazione del tempo nel mondo dello sport, passando per errori clamorosi, invenzioni geniali e polemiche, ha percorso un’evoluzione straordinaria verso la ricerca della perfezione, che oggi ci permette di capire in maniera più approfondita la grandezza delle più incredibili prestazioni sportive.

I primi metodi di misurazione del tempo nello sport: i cronometri manuali

L’evoluzione del cronometraggio sportivo inizia da lontano, quando si rese necessario non solo determinare il vincitore di una gara, ma anche conoscere il tempo impiegato da un atleta per percorrere una certa distanza. Dalle prime Olimpiadi moderne di fine Ottocento fino agli anni ’30 del Novecento, i cronometristi utilizzavano orologi meccanici manuali per registrare i tempi, reagendo ai segnali di partenza e arrivo con i propri riflessi umani per attivare e fermare il cronometro. Considerando che il tempo di reazione umana è di 1-2 decimi di secondo, era sufficiente un battito di ciglia o una leggera distrazione del cronometrista per avere differenze macroscopiche sul tempo finale assegnato agli atleti.

Inoltre, la precisione del cronometro era limitata al quinto di secondo, per cui in una gara di 100 metri due atleti accreditati dello stesso tempo al traguardo avrebbero potuto essere distanti circa 2 metri uno dall’altro. Per ridurre questi errori, si arrivò a utilizzare fino a tre cronometristi per ogni atleta, prendendo come ufficiale il tempo intermedio registrato. Ma anche così, l'elemento umano rimaneva il tallone d'Achille del sistema.

La rivoluzione del fotofinish

Le Olimpiadi di Los Angeles del 1932 rappresentarono una prima rivoluzione significativa nel mondo del cronometraggio sportivo grazie all’introduzione della “Photo-electric Camera”, una “camera a due occhi” capace di registrare fino a 128 immagini al secondo. In quell’edizione, gli atleti statunitensi Eddie Tolan e Ralph Metcalfe tagliarono il traguardo dei 100 metri olimpici nello stesso istante, ma per la prima volta nella storia la decisione in merito all’assegnazione della vittoria non fu presa dai giudici umani: l’analisi fotografica determinò che il dorso di Tolan era leggermente più avanti di quello di Metcalfe.

Parallelamente veniva introdotto il metodo del “filo spezzato” per rilevare i tempi senza l’ausilio di cronometri manuali. Con questo metodo l’atleta, semplicemente correndo, “spezzava” un filo in fase di partenza e di arrivo. Questo filo lasciava cadere un peso che apriva (alla partenza) e chiudeva (all’arrivo) un circuito elettrico che attivava e fermava un cronometro. Grazie a queste due tecnologie, per la prima volta i giudici non avevano più modo di influenzare, con i loro riflessi, i tempi fatti registrare dagli atleti, ed entrava in gioco il concetto di fotofinish che conosciamo oggi.

Fotocellule e sensori di spostamento precisi nello sport

Con il passare degli anni, i tempi misurati elettronicamente furono inseriti in ogni tipo di competizione. Alcune discipline iniziarono a decretare i propri vincitori basandosi sui millesimi di secondo, e le fotocellule divennero lo standard nel cronometraggio sportivo.

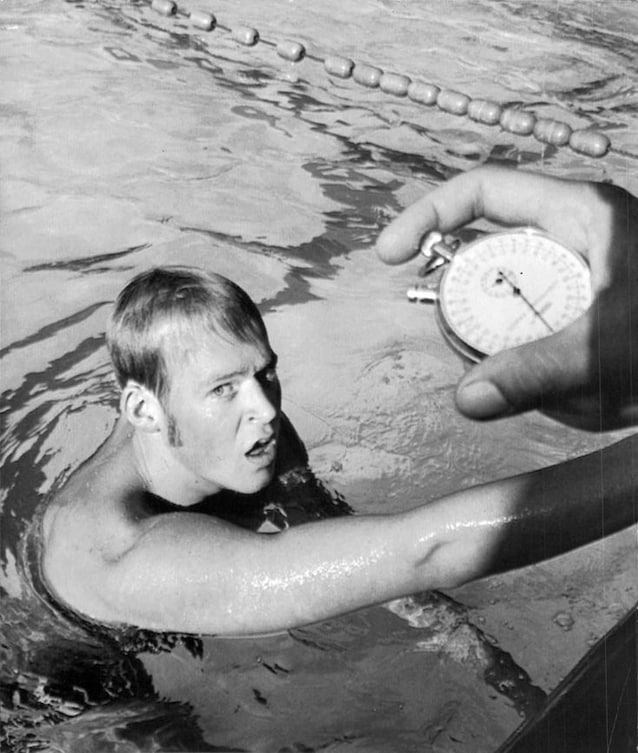

Tuttavia, le tecnologie sempre più precise iniziavano a riservare sorprese e paradossi. Nel 1972, alle Olimpiadi di Monaco, nei 400 m misti di nuoto si verificò una situazione che mise in crisi il sistema: lo svedese Gunnar Larsson e lo statunitense Tim McKee toccarono la piastra d’arrivo con lo stesso tempo al centesimo, 4’31”98, ma la misurazione assegnò la vittoria a Larsson per soli due millesimi. I giudici assegnarono l’oro allo svedese, ma la decisione scatenò un dibattito: due millesimi di secondo corrispondevano a meno di 4 millimetri percorsi dall'atleta alla velocità media del nuoto, una distanza inferiore alla tolleranza costruttiva delle vasche olimpiche. La federazione mondiale di nuoto decise quindi che, da quel momento in avanti, in caso di tempi identici al centesimo di secondo si sarebbe assegnata la vittoria ex aequo, ma Tim McKee restò per sempre con il suo argento olimpico al collo.

L'evoluzione verso la tecnologia digitale è stata sempre più rapida, fino all'adozione di sistemi in grado di registrare i tempi fino al milionesimo di secondo. Sono state introdotte pistole di partenza elettroniche per eliminare ogni vantaggio dovuto alla velocità del suono nell’aria, le false partenze sono individuate da sensori di pressione installati sui blocchi di partenza, e il ruolo dei giudici è diventato sempre meno decisivo nell'assegnare vittorie e decretare sconfitte.

Intelligenza artificiale, chip RFID e sensori GPS: tra algoritmi e precisione assoluta

L’ultima fase, quella attuale, è quella della digitalizzazione integrale e dell’intelligenza artificiale, tutt’ora in piena evoluzione. I sistemi moderni non si limitano più a misurare il tempo: analizzano, processano e trasmettono una quantità enorme di dati in tempo reale. Quelli che una volta erano semplici cronometri ora sono computer capaci di gestire migliaia di atleti e milioni di dati simultaneamente, utilizzando chip RFID, transponder e sensori GPS per tracciare ogni movimento con precisione millimetrica e analizzando dati come velocità, accelerazione, posizione, tempo di reazione, frequenza cardiaca. Quest’enorme mole di dati viene processata in tempo reale da algoritmi che possono predire prestazioni, ottimizzare strategie di gara e persino prevenire infortuni.

L’evoluzione tecnologica ha trasformato radicalmente il concetto stesso di competizione sportiva. Se un secolo fa era sufficiente “arrivare primi”, oggi ogni frazione di secondo viene misurata, analizzata e confrontata. Gli atleti non competono più solo tra di loro, ma anche contro standard di precisione sempre più elevati. Il cronometraggio è diventato una disciplina scientifica a sé stante, dove l’errore umano è stato sostituito dalla precisione assoluta e insindacabile dei computer.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)