La Sindrome di Stoccolma è un’espressione utilizzata per descrivere lo sviluppo di sentimenti positivi da parte degli ostaggi nei confronti dei loro sequestratori durante episodi di rapimento. Il termine nacque a seguito della rapina alla Kreditbank di Stoccolma del 1973, durante la quale quattro ostaggi trascorsero sei giorni rinchiusi con i loro rapinatori, arrivando a stabilire con loro un rapporto di amicizia e a rifiutare l’intervento della polizia. Sebbene negli anni siano stati documentati altri casi simili, la Sindrome di Stoccolma rimane un'espressione utilizzata prevalentemente in ambito giornalistico, non essendo mai stata formalmente riconosciuta dalla comunità scientifica.

L'inizio dei fatti: la rapina alla Kreditbank di Stoccolma

La Sindrome di Stoccolma ebbe origine da una promessa tra due criminali svedesi: il trentaduenne Jan-Erik Olsson e il suo compagno di cella, il ventiseienne Clark Olofsson. Durante la loro detenzione, tra i due era nato un rapporto di profonda ammirazione, tale da spingere Jan a promettere all’amico che, un giorno, lo avrebbe aiutato ad evadere di prigione. Quando nel 1973 Jan riuscì ad ottenere un periodo di permesso dal carcere, pensò che si trattasse dell’occasione perfetta per mantenere quella promessa.

Il 23 agosto, alle ore 10:00 del mattino, entrò mascherato all’interno della Kreditbank di Stoccolma e, con fare pacato, estrasse una pistola, sparando al soffitto. Il piano dell’uomo, tuttavia, non si limitava a una semplice rapina. Di lì a poco prese in ostaggio quattro dipendenti e si barricò con loro nella camera blindata della banca. Il caso, ribattezzato dai media come "dramma di Norrmalmstorg", acquisì rapidamente una risonanza nazionale, al punto da richiedere l’intervento del governo svedese, che avviò le trattative affinché gli ostaggi fossero rilasciati ed evitare una tragedia annunciata. Le richieste di Jan furono insindacabili: Clark avrebbe dovuto essere liberato dal carcere di Norrköping per raggiungerlo nella banca, insieme a tre milioni di corone svedesi, due pistole, due giubbotti antiproiettile, dei caschi e una Ford Mustang. Incredibilmente, l’allora ministro della giustizia svedese accettò alla scarcerazione di Clark, che alle 16:00 dello stesso giorno fu accompagnato nella banca, unendosi a Jan e agli ostaggi. La promessa era stata mantenuta.

Durante la rapina, gli ostaggi cominciano a simpatizzare con i due rapinatori

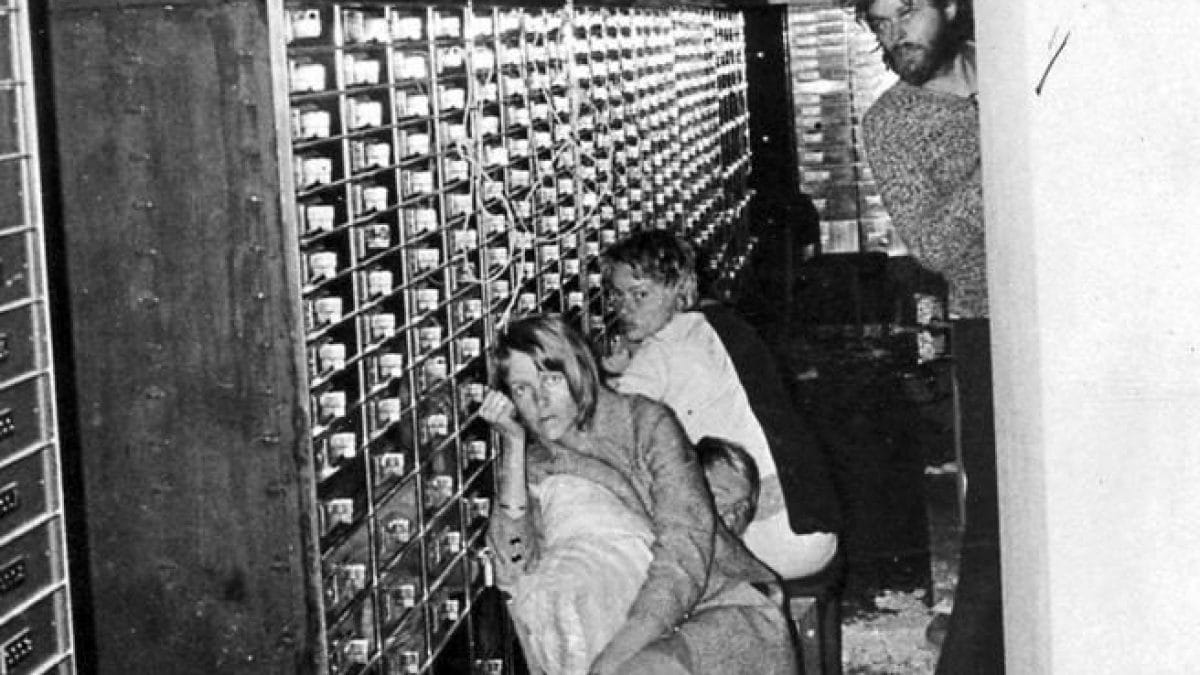

Jan, Clark e i quattro ostaggi trascorsero insieme 6 giorni, dal 23 agosto al 28 agosto del 1973, rinchiusi all’interno della camera blindata. Fin dall’inizio, i due criminali si mostrarono gentili e premurosi con i loro prigionieri, consentendo loro persino di uscire per andare nel bagno, situato all’esterno del caveau, correndo il rischio di una possibile fuga. Incredibilmente, però, gli ostaggi tornarono sempre indietro. Secondo i racconti dei detenuti, infatti, tra i conviventi si stabilirono forti legami umani che convinsero le vittime ad accettare di buon grado la reclusione, rifiutando l’aiuto della polizia che, in maniera incessante e con metodi spesso rischiosi per l'incolumità degli stessi ostaggi, provava a convincere i due uomini alla resa. Grazie alla complicità degli ostaggi, ogni tentativo si rivelò vano al punto che, secondo alcune testimonianze, uno di loro finì per urlare alla polizia: «Questo ora è il nostro mondo e chiunque lo minacci sarà nostro nemico!». Birgitta Lundblad, una delle sequestrate, raccontò persino di aver avuto una breve relazione sentimentale con Jan.

Al sesto giorno, la pacifica convivenza fu interrotta brutalmente: il 28 agosto la polizia traforò il tetto della camera blindata gettando del gas tossico al suo interno, costringendo i due rapinatori alla resa. Tuttavia, il nuovo arresto di Jan e Clark non interruppe l’amicizia con i quattro ostaggi, che negli anni successivi continuarono a frequentare i rapinatori tramite le visite carcerarie, rifiutando categoricamente di testimoniare contro di loro in tribunale.

Ma qual è stato il destino di Jan e Clark? Entrambi sono ancora vivi e hanno scontato le loro pene. Una volta scarcerato, Jan si è sposato e si trasferito in Thailandia con la famiglia, dove ha vissuto per 15 anni gestendo un supermercato, per poi tornare in Svezia nel 2013. Oggi ha 86 anni e dichiara che, nonostante tutto, la sua è stata una bella vita.

La nascita della Sindrome di Stoccolma: cosa dice la scienza?

Nei giorni successivi all’accaduto, i media locali riportarono l’espressione “Sindrome di Piazza Norrmalm” – dal nome della piazza in cui si trovava la banca – coniata dal criminologo Nils Bejerot per descrivere l’insolito comportamento esibito dagli ostaggi nei confronti dei rapinatori. Al di fuori della Svezia, l’espressione venne rinominata “Sindrome di Stoccolma” e da allora è stata utilizzata per indicare i numerosi casi documentati in cui vittime di rapimento hanno sviluppato sentimenti positivi – invece di paura e disprezzo – nei confronti dei rapinatori e simpatia per le loro cause, arrivando in alcuni casi ad unirsi a loro rifiutando l’aiuto delle autorità.

Ma come si spiega un comportamento così insolito? Secondo alcuni esperti di salute mentale si tratterebbe di una strategia di sopravvivenza. Durante un rapimento, le vittime, simpatizzando e formando legami positivi con gli aguzzini e condividendone gli obiettivi, sperano di ottenere la loro benevolenza limitando comportamenti aggressivi o violenti nei loro confronti, rendendo la situazione – percepita come estremamente stressante – più tollerabile.

Nonostante l’espressione sia rientrata nel nostro linguaggio comune grazie alla diffusione dei media, è tuttavia obbligatorio fare una precisazione: la Sindrome di Stoccolma non è mai stata riconosciuta ufficialmente dalla comunità scientifica e, ad oggi, non esiste un corpus di studi scientifici solido che ne definisca l’esistenza. Per questo motivo, non è stata inserita ufficialmente nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM), in cui sono classificati e descritti tutti i disturbi psichiatrici riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)