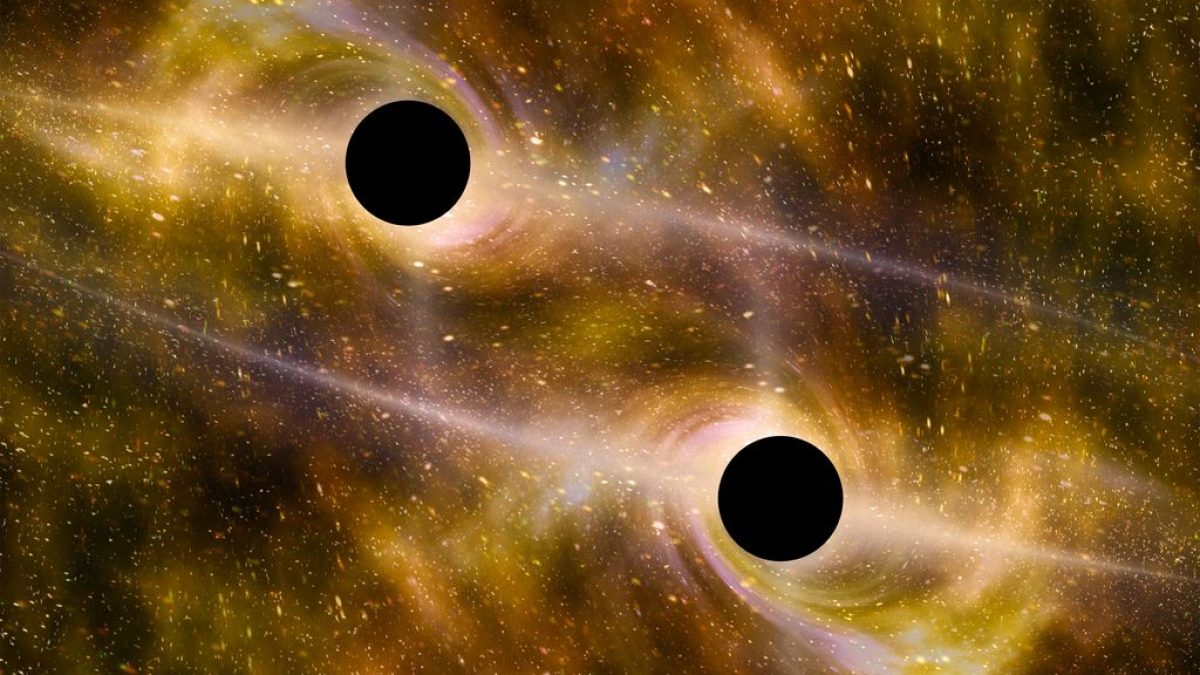

Gli scienziati della rete di osservatori LIGO-Virgo-KARGA hanno rilevato la “eco gravitazionale” della fusione di buchi neri più colossale mai registrata. Questo evento record, chiamato GW231123, è stato osservato indirettamente tramite le onde gravitazionali – increspature nel tessuto dello spazio-tempo – prodotte dalla collisione di un buco nero di 140 masse solari e uno 100 masse solari, la cui fusione ha prodotto un unico buco nero di 225 masse solari. Il record precedente risale a un evento analogo rilevato nel 2021 che ha prodotto un buco nero di 140 masse solari.

Il segnale risale al 23 novembre 2023, ma l'annuncio arriva soltanto ora perché è servito più di un anno e mezzo di analisi per arrivare a un grado di sicurezza sufficiente sull'interpretazione dei dati raccolti. La scoperta è particolarmente interessante perché rappresenta una sfida interpretativa per fisici e astrofisici: buchi neri di massa così elevata non possono essere prodotti direttamente dalla morte di stelle massicce, quindi si suppone che si siano generati tramite precedenti fusioni. Inoltre, almeno uno dei due protagonisti di questa violenta collisione cosmica mostrava segni di una rotazione così rapida da porsi proprio al limite di ciò che consente la relatività di Einstein.

La spiegazione scientifica della fusione record: cosa dice la fisica

Chiariamo innanzitutto che un buco nero non è un oggetto astrofisico come gli altri. Non è una “palla” fatta di un qualche materiale, come può essere una stella o un pianeta, ma una regione di spazio-tempo: in particolare, una regione di spazio-tempo caratterizzata da una gravità così intensa da impedire la trasmissione verso l'esterno di alcun tipo di informazione proveniente dalla materia contenuta al suo interno.

I buchi neri si formano quando si comprime una massa oltre un certo limite di volume: questo crea un “confine” immaginario nello spazio-tempo, chiamato orizzonte degli eventi, che nasconde il contenuto del buco nero stesso al resto dell'universo. Per darvi un'idea, se volessimo trasformare l'intero pianeta Terra in un buco nero dovremmo comprimerlo fino a fargli raggiungere le dimensioni di un'arachide! Di fatto, l'unico meccanismo conosciuto in grado di fare qualcosa del genere è la catastrofica implosione del nucleo di stelle molto massicce (almeno 20 masse solari) che avviene quando esplodono alcune supernovae.

A questo punto, un buco nero può crescere se qualcosa finisce al suo interno oppure fondendosi con un altro buco nero, come è successo in questo caso. E qui i più attenti di voi avranno notato un particolare importante: se i due buchi neri erano da 140 e 100 masse solari, perché il buco nero risultante non è di 240 masse solari? Dov'è finita la massa mancante?

La risposta è che si è trasformata in energia. Quando abbiamo a che fare con eventi altamente energetici, come la fusione nucleare o la fusione di buchi neri o stelle di neutroni, questo fatto è tutt'altro che insolito. La possibilità di convertire massa in energia o viceversa è stabilita dalla formula più famosa di tutta la fisica, E = mc2, che dobbiamo al grande Albert Einstein. La formula dice che da una massa m si può convertire in una quantità di energia E che è uguale alla massa di partenza per il quadrato della velocità della luce c (circa 300 milioni di metri al secondo).

In questo caso si sono trasformate in energia la bellezza di 15 masse solari, cioè la differenza tra le 240 previste e le 225 effettive. Parliamo di qualcosa come 30.000 miliardi di miliardi di miliardi di kg che, usando la formula di Einstein, ci danno uno spaventoso valore 2,7 · 1048 joule! È un'energia migliaia di miliardi di miliardi di miliardi di volte superiore a quella liberata dal più potente ordigno nucleare mai realizzato, la Bomba Zar.

Come si osserva una fusione di buchi neri: le onde gravitazionali

Come un'esplosione libera onde d'urto nell'aria, la fusione di due oggetti ad altissima gravità come i buchi neri produce “onde d'urto” nel tessuto stesso dello spazio-tempo: si tratta di onde di gravità che prendono il nome di onde gravitazionali. L'effetto di deformazione spazio-temporale a una grande distanza è però incredibilmente piccolo, inferiore alle dimensioni di un nucleo atomico. Per questo servono strumenti incredibilmente precisi, chiamati interferometri, per rilevare le onde gravitazionali. Non è un caso se è una cosa che abbiamo iniziato a fare soltanto dieci anni fa, nel 2015!

Analizzando ogni dettaglio delle onde gravitazionali rilevate, gli scienziati sono in grado di ricostruirne “a ritroso” la causa che le ha prodotte: in questo caso, le proprietà dei due buchi neri e la dinamica della loro fusione.

L'evento GW231123 è stato registrato dalla rete di rilevatori LIGO-Virgo-KARGA. LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) è costituito da due rilevatori gemelli negli Stati Uniti: è stato l'osservatorio che nel 2015 ha rilevato le prime onde gravitazionali mai osservate. Virgo invece è un interfermetro italiano, situato vicino a Pisa, mentre KAGRA (Kamioka Gravitational Wave Detector) si trova in Giappone. Insieme, questi tre consorzi hanno registrato oltre 300 fusioni di buchi neri.

Perché questa scoperta è importante

Come dicevamo, è la prima volta che si osserva una fusione così “massiccia” tra buchi neri, peraltro di massa troppo elevata per essere il risultato diretto di un'esplosione di supernova. Eventi come questo possono quindi aiutarci a comprendere i complessi meccanismi astrofisici sulla “genealogia dei buchi neri”, cioè come “piccoli” buchi neri di origine stellare evolvono nel tempo in buchi neri sempre più grandi, fino a formare i buchi neri supermassicci che occupano il centro di quasi tutte le galassie. Al momento si sa ancora molto poco sulla crescita dei buchi neri: ecco perché queste osservazioni sono molto preziose per gli astrofisici.

Anche la rotazione da capogiro dei due buchi neri è molto interessante. «Sembrano ruotare molto rapidamente, vicino al limite consentito dalla teoria della relatività generale di Einstein,» ha spiegato Charlie Hoy, membro della rete LVK. «Questo rende il segnale difficile da modellare e interpretare. È un eccellente caso di studio per spingere lo sviluppo dei nostri strumenti teorici».

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)