Sotto l’ombrellone o in treno, l’enigmistica è il passatempo che allena la mente divertendo. Ma la sua storia è antica: dagli enigmi della Sfinge e di Sansone ai giochi di parole di Cicerone e Leonardo, fino ai rebus di Galileo; nell’Ottocento arrivano le prime riviste e, a inizio Novecento, il termine “enigmistica” entra nel vocabolario italiano, consacrando una pratica che unisce logica, creatività e cultura. Questa disciplina è considerata una vera e propria arte, ed affonda le sue radici nell’antichità, quando era già molto diffuso comporre indovinelli, enigmi e giochi di parole.

Indovinelli nell’antichità: l'enigma della Sfinge

Anticamente, gli indovinelli non erano considerati dei “giochi” ma vere e proprie prove di intelligenza, poste per misurare la forza non solo del corpo, ma anche della mente e dell’animo. Il primo enigma della storia è considerato l’indovinello che la Sfinge pone alle porte della città di Tebe, in Egitto: chi sbagliava la risposta, veniva divorato. Solo Edipo riuscì a risolverlo, diventando re della città:

«Qual è l'animale che al mattino avanza con quattro zampe, a mezzogiorno con due e la sera con tre?»

La risposta è “l’Uomo”, che da piccolissimo gattona, poi impara a camminare su due gambe e poi, da anziano, ha bisogno del bastone.

Anche nella Bibbia viene documentato un indovinello: Sansone, nel capitolo 14 del Libro dei Giudici, pone ai filistei un indovinello che, se risolto, avrebbe rappresentato la fine delle controversie tra loro:

«Dal divoratore è uscito il cibo e dal forte è uscito il dolce»

La soluzione è il leone che Sansone stesso aveva ucciso, e che a sua volta aveva mangiato un favo di miele. I Filistei, però, riuscirono a ottenere la soluzione con l’inganno: minacciarono la moglie di Sansone fino a farle rivelare la risposta. A loro volta, proposero un indovinello che riprendeva lo stesso gioco: "Dal cibo uscì ciò che non è cibo, dal forte uscì ciò che non è dolce", nascondendo così la medesima soluzione dietro un enigma simile e mettendo Sansone in difficoltà.

Al tempo dei Romani: il quadrato del Sator a Pompei e i saluti scherzosi firmati da Cicerone

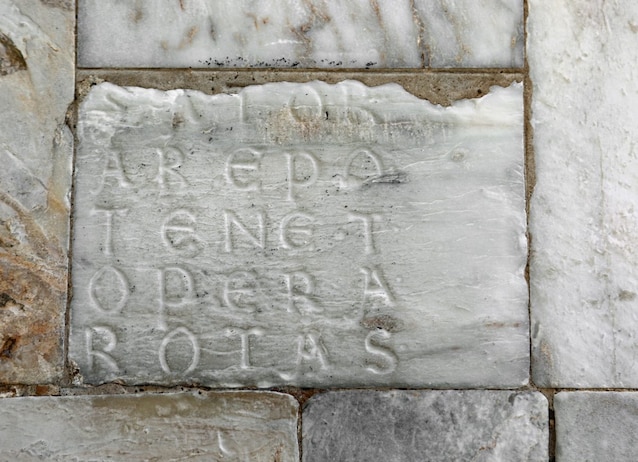

A Pompei è stato ritrovato un “Quadrato del Sator”, ovvero un'iscrizione latina contenente cinque parole, SATOR – AREPO – TENET – OPERA – ROTAS, che formano un palindromo che si può leggere sia in orizzontale che in verticale.

Il dubbio sul significato effettivo del testo è relativo alla parola AREPO, che non compare in latino, ma che si è ipotizzato possa corrispondere ad un tipo di carro. In tal caso il Sator potrebbe essere così tradotto: “il seminatore, sul carro, tiene con cura le ruote”. Gli antichi conferivano al Quadrato una portata esoterica, quasi magica: si ha traccia di manufatti di questo tipo anche nell’Egitto del IV e V secolo d.C., in Mesopotamia, in un manoscritto latino dell’882 d.C., conservato presso la Biblioteca Nazionale Francese, che Paracelso (medico, alchimista, astrologo e filosofo svizzero-tedesco del Rinascimento) pare impiegasse come amuleto dalle proprietà esoteriche (si tratta però di un'informazione non attestata storicamente). Esempi con le stesse parole ritrovate a Pompei esistono in giro per l’Italia, ad esempio al Duomo di Siena.

Un altro gioco “enigmistico” di epoca romana è un saluto che Cicerone pone alla fine di una sua lettera: “mitto tibi navem prora puppique carentem”, ovvero “ti mando una nave senza prua e senza poppa”. Immaginiamo di privare la parola “navem” e della prima e dell’ultima lettera, ovvero la prua e la poppa, rimarrebbe “ave”, ovvero il saluto alla fine della missiva.

Gli enigmi tra Medioevo e Rinascimento

Al Medioevo risale proprio il primo indovinello scritto in lingua italiana, l’indovinello Veronese, che sovrappone il movimento dei buoi e dell’aratro all’atto di scrivere. Nel Medioevo, la passione per gli enigmi prende piede con un’accezione di divertimento: i monaci stessi compilano i Joca Monachorum, aneddoti e indovinelli che spronano a indovinare su episodi della Bibbia, ma formulati in forma giocosa.

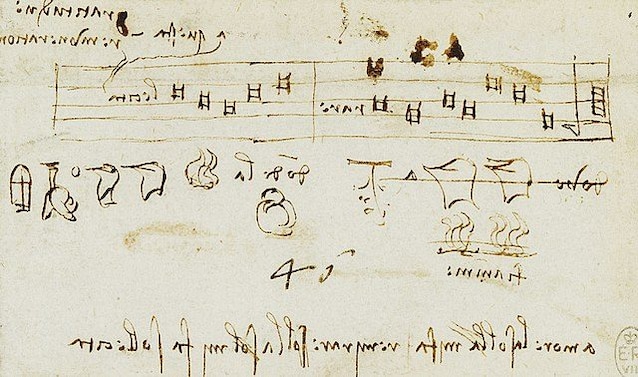

Sciarade, rebus, frasi in codice: il Rinascimento è ricco di questi giochi, composti sia per divertire che per celare informazioni. Ne è un ottimo esempio la ricchissima produzione di enigmi a opera di Leonardo da Vinci, che nella sua carriera poliedrica compone 171 rebus, alcuni dei quali possono essere letti in questa raccolta e altri in questo documento, dove si nota come Leonardo amasse inserire anche la musica nei suoi giochi di logica e intelligenza.

È passato alla storia anche l’anagramma con cui Galileo Galilei comunicò a Giuliano de’ Medici di aver avvistato dei satelliti di Saturno:

«Smaismrmilmepoetaleumibunenugttaurias»

«Altissimum planetam tergeminum obseruaui»

«Ho osservato il pianeta più lontano come formato da tre parti»

Obiettivo dell’anagramma non era però risolvere il gioco, ma celare un'informazione, abitudine che Galileo mantenne anche in riferimento ad altre sue scoperte.

Quando arriva l'enigmistica in Italia

La grande evoluzione dell’enigmistica si ebbe nella seconda metà del ‘700, quando iniziò ad essere considerata un'opportunità di intrattenimento e vennero stampati i primi libri e le riviste. In Francia, nel 1767, uscì il primo numero del Magasin énigmatique, rivista dedicata interamente all’enigmistica. In Italia dobbiamo aspettare invece il 1816 e i successivi, perché prendano il via le riviste L’Aguzza-Ingegno, La Ricreazione e La Gara degli indovini.

È nel 1901 che nella lingua italiana entra a tutti gli effetti il termine enigmistica. L’inventore è Demetrio Tolosani, un antiquario toscano appassionatissimo della materia, il cui nome in codice è Bajardo, a pubblicare un manuale intitolato "Enimmistica" e a definire questa attività come “l’arte che si occupa, in qualsiasi modo, dei giochi enimmatici”.

Per le parole crociate, bisognerà aspettare invece ancora quasi un secolo: è il 1890 quando su Il Secolo Illustrato della Domenica esce il primo, semplice cruciverba, ma sarà solo negli anni ‘20 del ‘900 che questo gioco entrerà in pianta stabile nelle riviste di enigmistica.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)