In Sudan, le forze paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF) hanno appena preso possesso della città di El-Fasher, situata nel Darfur occidentale. Secondo almeno tredici video diffusi dal gruppo paramilitare stesso, sarebbero state commesse centinaia di uccisioni di civili: in particolare, come riportato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, le milizie avrebbero ucciso oltre 400 persone nell'ospedale principale della città.

Mentre i riflettori del mondo restano puntati sui conflitti in Ucraina e Medio Oriente, in Sudan si consuma una guerra brutale che ha già causato migliaia di morti e migliaia di civili in fuga. Il Paese, infatti, è precipitato in una guerra civile nell’aprile del 2023, dopo che una feroce lotta per il potere è esplosa tra l’esercito regolare e un potente gruppo paramilitare, le Forze di Supporto Rapido (Rapid Support Forces, RSF).

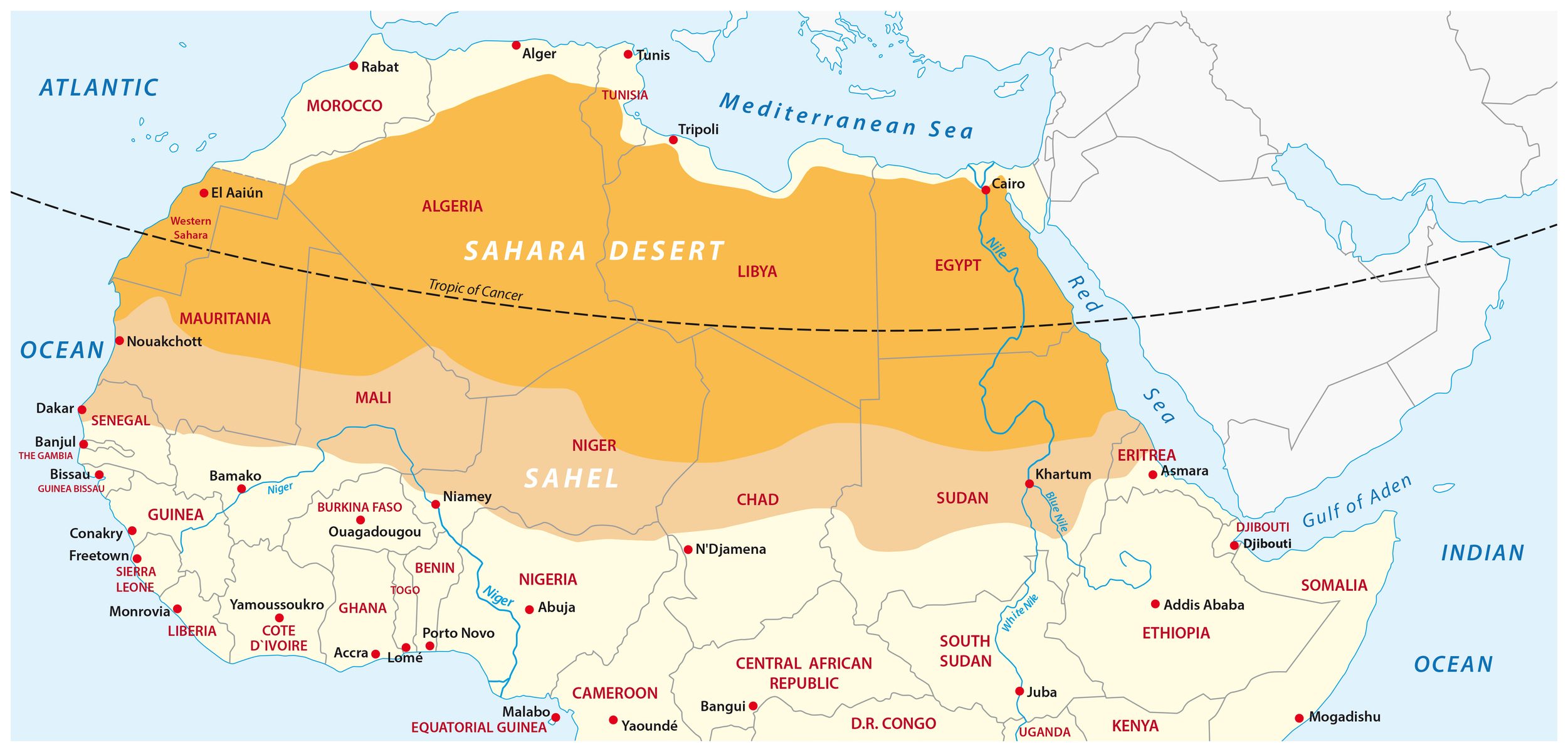

Si stima che oltre 150.000 persone siano morte in tutto il Paese, e che circa 14 milioni abbiano abbandonato le proprie case, in quella che le Nazioni Unite definiscono la più grande crisi umanitaria del mondo. Il conflitto ha provocato una carestia diffusa e accuse di genocidio nella regione occidentale del Darfur, con grande preoccupazione per i residenti della città di El-Fasher. Con la guerra civile che entra nel suo terzo anno, le due fazioni rivali del Sudan restano intrappolate in una lotta per il potere. Ma come si è arrivati a questo punto? E chi combatte contro chi?

Dal regime di al-Bashir alla rivoluzione (1989–2021)

Per la prima metà del XX secolo, il Sudan fu un protettorato congiunto di Egitto e Regno Unito, noto come “Condominio Anglo-Egiziano”. Nel 1956, i due Paesi firmarono un trattato con cui rinunciarono formalmente alla sovranità, dando vita alla Repubblica indipendente del Sudan. La dittatura di Omar al-Bashir segnò profondamente il periodo post-coloniale del Paese: Bashir prese il potere con un colpo di Stato nel 1989, dopo aver prestato servizio nell’esercito egiziano durante il periodo coloniale e successivamente come ufficiale delle Forze Armate Sudanesi (Sudanese Armed Forces, SAF).

Da presidente, Bashir fu protagonista di alcune delle pagine più drammatiche della storia sudanese: la Seconda guerra civile, la secessione del Sud Sudan e il conflitto nel Darfur. Quest’ultimo, scoppiato nel 2003, fu in seguito condannato dalla Corte penale internazionale come un genocidio ai danni delle popolazioni non arabe (tra cui i Fur, gli Zaghawa e i Masalit) nella regione occidentale del Paese. Durante il suo regime, Bashir impose una rigida interpretazione della sharia, utilizzò milizie private e una polizia morale per far rispettare i suoi decreti. Il suo potere si mantenne fino al 2019, nonostante, nell’ultimo decennio di governo, fosse sempre più contestato da proteste popolari che chiedevano democrazia, servizi essenziali e un nuovo sistema di governo.

La rivoluzione sudanese culminò nell’aprile 2019 con un colpo di Stato realizzato congiuntamente dalle SAF, guidate dal generale Abdel Fattah al-Burhan, e dalle Forze di Supporto Rapido, la forza paramilitare sotto il comando di Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, che affonda le sue origini nelle famigerate milizie Janjaweed, accusate di genocidio e pulizia etnica contro le popolazioni non arabe del Darfur.

Burhan assunse la guida del Consiglio sovrano di transizione, con Hemedti come vice, affiancati da altri leader militari e da alcuni rappresentanti civili. Tra questi, venne scelto Abdalla Hamdok, economista ed esperto di sviluppo, come primo ministro. Durante il suo breve mandato, Hamdok tentò di contenere la grave crisi economica del Sudan e di trasmettere un’immagine di stabilità verso la comunità internazionale. Tuttavia, nell’ottobre 2021, SAF e RSF organizzarono un nuovo colpo di Stato, sospendendo la Costituzione e ponendo fine alla fragile transizione democratica.

Il colpo di Stato e la guerra tra generali

Dopo il colpo di Stato del 2021, Abdalla Hamdok venne brevemente reinsediato come primo ministro nel novembre dello stesso anno, dopo aver accettato di cedere parte dei poteri esecutivi ai generali Burhan e Hemedti. Tuttavia, le pressioni politiche e militari lo spinsero a dimettersi nel gennaio 2022: da allora, il Sudan non ha più avuto una leadership civile effettiva. Burhan è rimasto capo di Stato de facto, mentre Hemedti ha continuato a guidare le RSF.

All’inizio del 2022, tra i due si aprì una frattura crescente sul futuro del Sudan e sul percorso verso un governo civile. I punti di scontro principali riguardavano il piano di integrazione delle RSF nell’esercito regolare e, soprattutto, chi avrebbe comandato il nuovo apparato militare unificato. Molti osservatori hanno sostenuto che entrambi i generali volessero mantenere il potere, riluttanti a rinunciare a ricchezze e influenza.

Il 15 aprile 2023, dopo giorni di tensione e movimenti sospetti di truppe RSF in varie città, scoppiarono i combattimenti tra le due fazioni. Non è chiaro chi abbia sparato per primo, ma gli scontri si estesero rapidamente: le RSF occuparono gran parte della capitale Khartoum (successivamente riconquistata dalle SAF). Allo stesso tempo, durante il conflitto le RSF avrebbero sfruttato il controllo di alcune delle miniere d’oro del Sudan, secondo diverse fonti traendo profitto dal contrabbando del metallo verso gli Emirati Arabi Uniti. L’esercito sudanese ha accusato gli Emirati di sostenere le milizie di Hemedti e di aver persino condotto attacchi con droni sul territorio sudanese, affermazioni che Abu Dhabi ha negato con decisione.

Diverse organizzazioni non governative, tra cui Human Rights Watch, hanno raccolto prove documentate dai paramilitari sudanesi stessi di numerose atrocità di massa commesse durante il conflitto, come incursioni casa per casa per sterminarne gli occupanti, con conseguenti cumuli di cadaveri e macchie di sangue visibili persino dai satelliti, suscitando accuse di pulizia etnica e crimini di guerra. Riguardo al massacro nell'ospedale di El-Fasher, la Rete dei medici sudanesi ha dichiarato che i combattenti delle RSF hanno "ucciso freddamente tutti coloro che si trovavano all'interno dell'ospedale, inclusi pazienti, i loro accompagnatori e chiunque altro fosse presente".

L’accesso umanitario rimane una preoccupazione di molti attori internazionali, tra cui gli Stati Uniti, che hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu di autorizzare la consegna di aiuti attraverso il Ciad. Le condizioni nel Paese, già gravemente compromesse prima dell’aprile 2023, sono ulteriormente peggiorate da allora.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)