Negli ultimi anni, la stampa 3D ha compiuto enormi progressi e, se ci aggiungiamo il prefisso "bio", apriamo la porta verso un mondo straordinario: la biostampa 3D, una tecnologia che promette di trasformare il futuro della medicina con applicazioni nella medicina rigenerativa, nello sviluppo di farmaci e nella produzione di carne sintetica. Nel 1455 Johann Gutenberg, un tipografo tedesco, pubblicò una versione della Bibbia che segnò una rivoluzione nel nostro modo di vivere. Sono trascorsi quasi 600 anni da quel primo libro stampato in Europa, e oggi ci troviamo alle soglie di un'altra rivoluzione: la possibilità di stampare il primo organo umano. Il processo in esame si basa sulla produzione additiva partendo da un file digitale per poi coinvolgere una combinazione di cellule e biomateriali, i bioinchiostri o bioink per generare strutture, per esempio, in grado di sostituire organi e tessuti danneggiati. La biostampa 3D è un campo emergente e promettente, e sebbene ci siano ancora molti limiti tecnici e scientifici da superare per ottenere tessuti identici a quelli fisiologici, i progressi compiuti sono incoraggianti e fanno ben sperare in un futuro in cui questa tecnologia diventi parte integrante della medicina e della ricerca clinica.

Cos’è il 3D Bioprinting

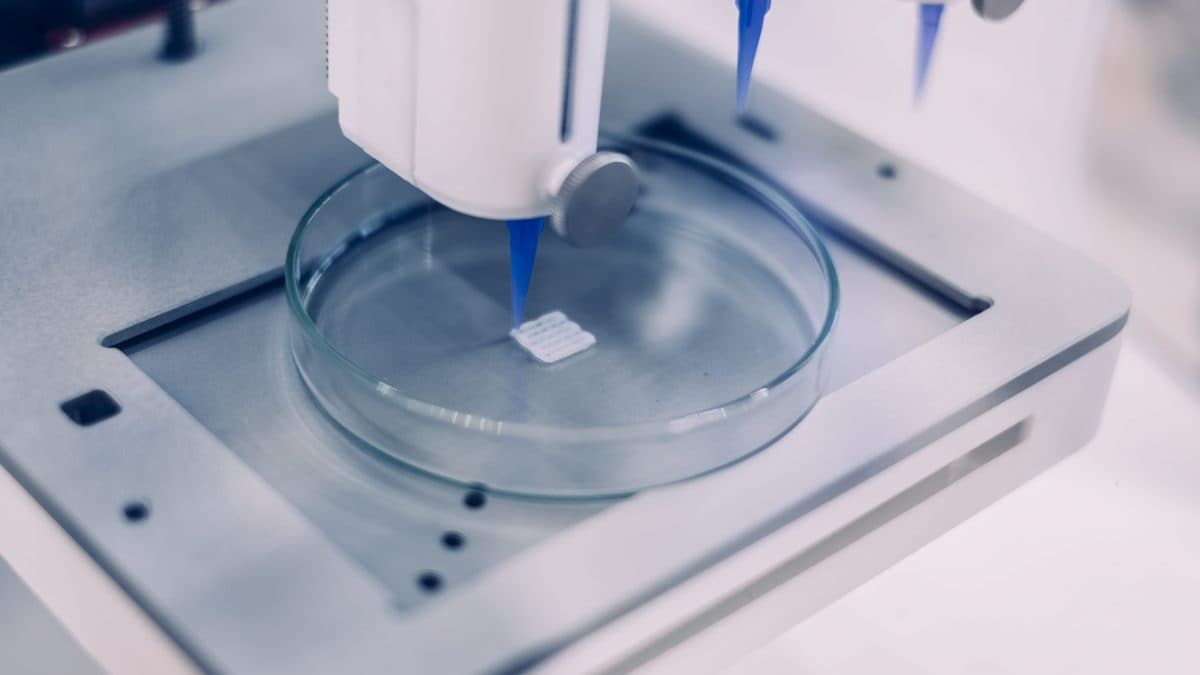

La biostampa 3D, o 3D bioprinting, è un processo che sfrutta la tecnologia delle stampanti 3D “tradizionali” per creare e imitare strutture biologiche. Per raggiungere questo obiettivo utilizza i cosiddetti "bioinchiostri", composti da miscele di cellule e materiali biocompatibili. In un’analogia con la stampa inventata nel lontano 1455, i biomateriali, che forniscono il supporto per le cellule, possono essere immaginati come la carta, mentre le cellule stesse rappresentano l'inchiostro.

I biomateriali possono avere origine naturale, come la gelatina o il collagene, oppure sintetica, tra cui bioplastiche come l'acido poli-lattico (PLA) o il poli-etilen-glicole (PEG). In entrambi i casi, sono progettati per essere biocompatibili e biodegradabili, caratteristiche fondamentali per evitare reazioni immunitarie e ricreare nel modo più accurato possibile l'ambiente naturale che circonda le cellule nel nostro corpo.

Come funziona la biostampa 3D

Il processo di biostampa 3D si basa sulla produzione additiva, in pratica, si utilizza un file digitale come modello per costruire un oggetto strato dopo strato. Tutto il procedimento deve avvenire in ambienti sterili per garantire che le cellule e i biomateriali non vengano contaminati, assicurando così la sicurezza e l’efficacia dei tessuti stampati. Le principali tecniche includono la stampa a getto d’inchiostro, quella a estrusione e quelle che sfruttano l’uso della luce.

Indipendentemente dalla tecnica, il flusso di lavoro della biostampa si suddivide in tre fasi principali:

- Pre-biostampa: si parte con la creazione di un modello 3D digitale, che può essere progettato da zero, basato su una scansione o realizzato tramite software specifici. Inoltre, in questa fase, viene preparato il bioinchiostro: le cellule vengono mescolate con il biomateriale, o, per applicazioni senza cellule, si prepara solo il materiale di base.

- Bioprinting: la fase di stampa vera e propria. Nella stampa per estrusione, il bioinchiostro viene inserito in cartucce e stampato strato per strato nella forma desiderata. Per la stampa basata sulla luce, si utilizza un bioinchiostro fotosensibile e la struttura viene modellata tramite luce proiettata. Ogni tipo di tessuto che si vuole mimare richiede specifiche combinazioni di cellule, materiali e tecniche.

- Post-biostampa: le strutture stampate vengono stabilizzate tramite un processo chiamato reticolazione, che le rende più solide e resistenti. Questo avviene usando luce UV, calore o soluzioni chimiche. Infine, i tessuti vengono immersi in un mezzo nutritivo o terreno di coltura e coltivati in incubatrici per svilupparsi ulteriormente.

Il risultato di questo processo? Una straordinaria fusione di biologia, ingegneria e tecnologia che apre nuove possibilità per riprodurre la complessità della vita.

Applicazioni della biostampa in medicina

La tecnologia e le strutture create tramite biostampa 3D offrono ai ricercatori la possibilità di studiare le funzioni del corpo umano in laboratorio, con una rilevanza biologica superiore rispetto ai tradizionali modelli bidimensionali di colture cellulari. La biostampa 3D trova applicazione in diversi ambiti, tra cui la medicina rigenerativa e la farmacologia:

- Organi stampati in 3D: sebbene la stampa di organi completamente funzionali sia ancora un obiettivo futuro, i progressi in questo campo sono stati straordinari. Finora, la biostampa 3D ha permesso di creare tessuti come pelle, cornea e cartilagine in laboratorio, aprendo nuove possibilità per la medicina rigenerativa. L'obiettivo finale è riuscire a stampare organi complessi pronti per il trapianto, offrendo una soluzione innovativa alla crescente carenza di donatori.

- Sviluppo di nuovi farmaci e modelli di malattie: la ricerca di nuovi farmaci con modelli stampati in 3D consente di testare nuovi trattamenti in modo più realistico e preciso. Questi modelli replicano tessuti umani, offrendo un'alternativa etica e avanzata rispetto agli esperimenti su animali. Grazie alla biostampa, è possibile valutare l’efficacia e la sicurezza di un farmaco in condizioni simili a quelle del corpo umano, riducendo tempi e costi nello sviluppo di nuove terapie.

- Carne sintetica: è il risultato di un processo di coltivazione cellulare operata in laboratorio su cellule animali staminali. L'industria alimentare e i ricercatori la ritengono un alternativa più sostenibile alla produzione di carne. Dato che il comportamento cellulare in vivo è influenzato dalle disposizioni spaziali, creare un ambiente 3D rappresentativo per le cellule è essenziale. Un'impalcatura biocompatibile potrebbe essere prodotta con una biostampante 3D offrendo ulteriori opportunità per biostampare bioinchiostri carichi di cellule con precisione, risoluzione e velocità senza pari.

Un aspetto fondamentale della biostampa 3D è la possibilità di creare strutture e organi personalizzati per ogni paziente. Utilizzando le cellule del paziente stesso, si possono produrre tessuti e organi perfettamente compatibili con il suo sistema immunitario. Questo approccio non solo riduce drasticamente il rischio di rigetto nei trapianti, ma apre anche la strada a studi altamente personalizzati, favorendo una medicina su misura.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)