Un nuovo studio dell’INGV e dell’Università di Napoli Federico II ha analizzato l’unica eruzione storica avvenuta ai Campi Flegrei, quella del Monte Nuovo del 1538. Lo studio ha fornito una nuova e più attendibile ricostruzione dei fenomeni che nel secolo precedente l’eruzione hanno interessato la caldera, in particolare quelli sismici e di sollevamento del terreno. È stata così evidenziata la somiglianza tra la crisi bradisismica precedente l’eruzione del 1538 e quella attuale, anche se all’epoca il sollevamento del suolo dell’area era stato maggiore. Di conseguenza, i ricercatori hanno ipotizzato due diversi scenari futuri: uno scenario prevede che nei prossimi anni o decenni ai Campi Flegrei si verifichi un’eruzione vulcanica, preceduta da terremoti di magnitudo fino a 5.0; l’altro scenario prevede invece che gli attuali disordini legati al bradisismo possano cessare prima di un’eruzione. In ogni caso, lo scopo dello studio è sottolineare il fatto che l’ipotesi di un’eruzione ai Campi Flegrei non è del tutto remota e che è necessario preparare il territorio a questa possibilità.

Le fasi precedenti l’eruzione del Monte Nuovo del 1538

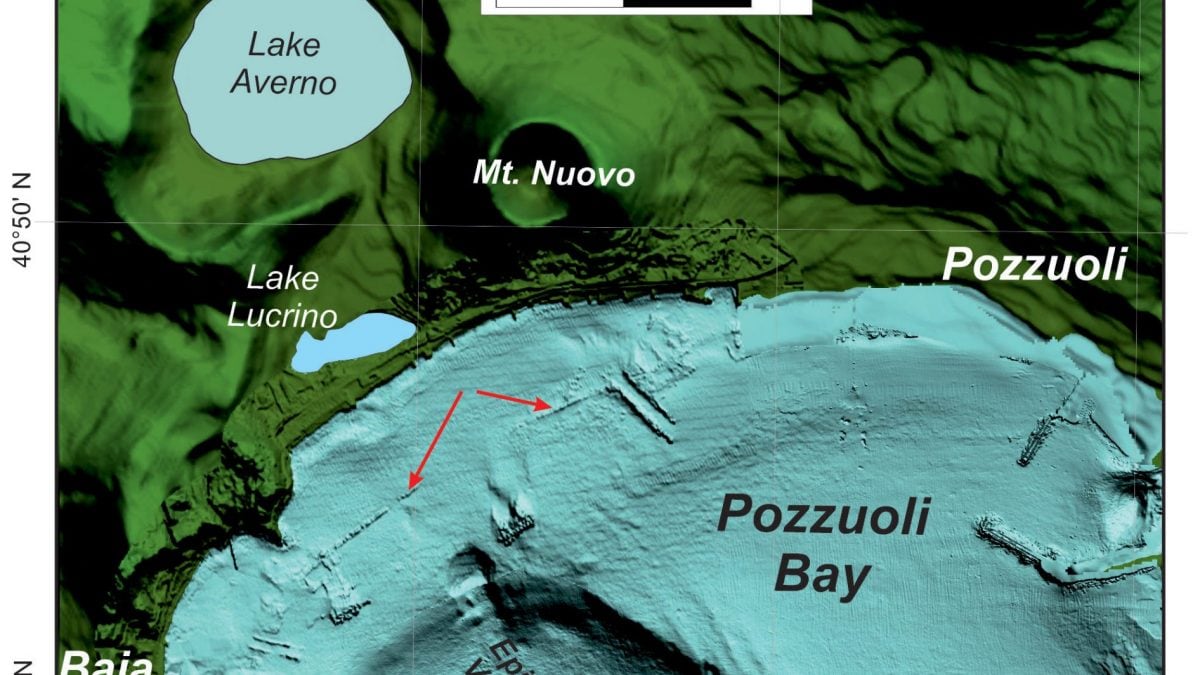

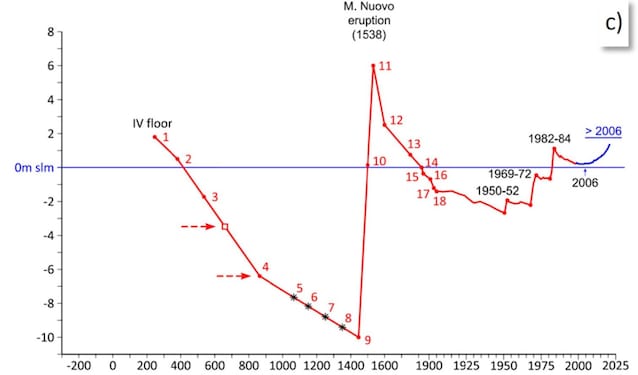

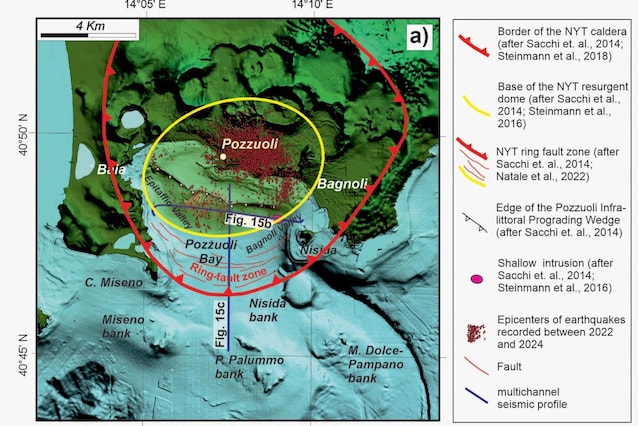

I ricercatori hanno ricostruito in modo più preciso rispetto agli studi compiuti in passato le fasi precedenti l’eruzione del Monte Nuovo del 1538. Basandosi sulla documentazione e sulle testimonianze storiche, hanno ricostruito i movimenti del suolo nell’area fin dall’VIII secolo a.C. L’analisi dei parametri stratigrafici e geofisici raccolti in epoca recente ha poi fornito elementi per interpretare deformazioni ed eventi sismici legati all’eruzione del 1538. Si è così determinato che il sollevamento del suolo è iniziato nel 1430, circa un secolo prima dell’eruzione, e ha raggiunto i 16 m presso Pozzuoli. Poco prima dell’eruzione, nell’area in cui poi si è formato l’edificio vulcanico Monte Nuovo, si è avuto anche un ulteriore sollevamento locale. Inoltre, è stata calcolata la magnitudo dei sismi più forti, che è risultata di poco superiore a 5.0. I terremoti, iniziati intorno al 1470, sono continuati per quarant’anni anche dopo l’eruzione. Per quanto riguarda l’evento eruttivo in sé, si sa che si ebbe una prima fase cosiddetta freatomagmatica, dovuta al contatto tra il magma e l’acqua di mare, con la formazione di una colonna di ceneri e lapilli. Il collasso della colonna generò flussi piroclastici diretti verso Pozzuoli, che si sono depositati nel raggio di 3 km. L’eruzione determinò la formazione del cono di Monte Nuovo.

Il confronto con l’attuale crisi bradisismica

Lo studio dell’eruzione del 1538 è indispensabile per comprendere le modalità con cui una crisi bradisismica può evolvere verso un’eruzione. L’attuale fase di sollevamento della caldera, in atto dal 2005, mostra analogie con quella precedente l’eruzione del 1538. Come allora, si è assistito a un progressivo aumento della sismicità, che si è intensificata in termini sia di frequenza sia di magnitudo massima (che ha raggiunto 4.6 il 13 marzo 2025). Tuttavia, il sollevamento del suolo osservato tra il 1950 e il 2024 è stato solo di 4,3 m, rispetto ai 10 m registrati in un periodo di tempo equivalente compreso tra il 1430 e il 1503. Queste premesse hanno consentito di ipotizzare due possibili scenari per la futura evoluzione del bradisismo ai Campi Flegrei.

Gli scenari futuri ipotizzati ai Campi Flegrei

Sulla base di tutti questi dati, sono stati delineati due possibili scenari.

Scenario 1

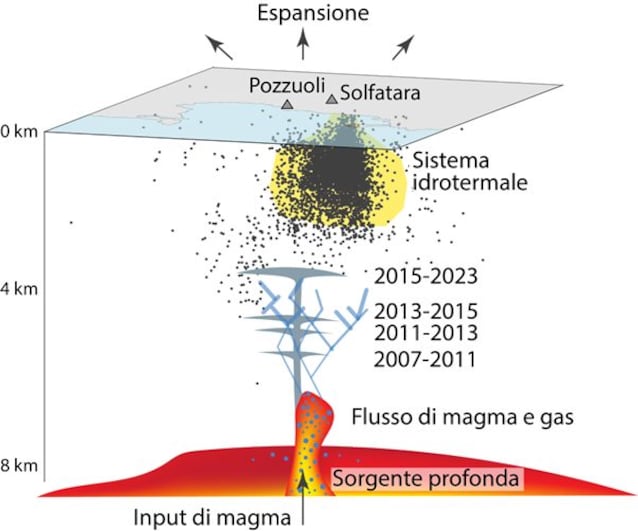

L’attuale crisi bradisismica potrebbe evolvere in un’eruzione vulcanica. Attualmente non ci sono prove di intrusioni recenti di magma superficiale, ma queste potrebbero verificarsi in futuro. In particolare, durante la crisi del 1982-1984 era risalito materiale magmatico a circa 3 km di profondità, con un volume di circa 0,03 km3, che potrebbe essere rimobilitato dai fluidi caldi provenienti dalla camera magmatica. La risalita di magma potrebbe essere molto rapida, anticipata da un ulteriore sollevamento localizzato del suolo. Prima di un’eventuale eruzione la sismicità potrebbe intensificarsi, con terremoti di magnitudo pari o anche superiori a 5. Questi terremoti sarebbero superficiali (con ipocentro entro i primi 3 km di profondità) e quindi potrebbero causare gravi danni in superficie. In caso di eruzione, non si potrebbe prevedere il luogo preciso di apertura della bocca eruttiva. Tuttavia, probabilmente ciò avverrebbe nell’area della Solfatara-Agnano, che è quella più attiva dal punto di vista sismico. Attenzione: l’eruzione probabilmente avrebbe un’intensità medio-bassa, ma potrebbe comunque generare pericolosi flussi piroclastici.

Scenario 2

La crisi bradisismica in corso potrebbe cessare senza evolvere in un’eruzione. A sostegno di questo scenario c’è il fatto che il sollevamento attualmente è minore rispetto a quello delle fasi precedenti l’eruzione del 1538. Lo stress accumulato nelle rocce oggi non avrebbe quindi raggiunto un valore critico che comporterebbe la frattura delle rocce poco profonde della crosta, con l’innesco di un’eruzione. Inoltre, lo stress starebbe aumentando in modo relativamente lento: quando ciò accade, i fenomeni legati al bradisismo possono rientrare prima che avvenga un’eruzione, oppure la fase critica può essere raggiunta in tempi molto più lunghi. Anche senza coinvolgimento di magma, l’aumento della pressione dovuta al riscaldamento dell’acquifero sotto la caldera potrebbe produrre esplosioni freatiche (emissioni improvvise in superficie di vapore, acqua e frammenti rocciosi) potenzialmente pericolose.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)