L’Italia rischia di perdere fino al 20% delle superficie delle proprie spiagge entro il 2050, e circa il 45% entro il 2100. È questo uno degli allarmi lanciati dalla Società Geografica Italiana nel XVII rapporto “Paesaggi Sommersi”, pubblicato lo scorso ottobre 2025. Le stime prendono in considerazione scenari climatici globali e l’elevata vulnerabilità dei litorali italiani, ampiamente interessati da processi di erosione costiera, aggravati da una scarsa tutela ambientale nel corso del secolo scorso e da una forte pressione turistica. Tra le aree più a rischio spiccano l'Alto Adriatico, la costa del Gargano in Puglia, diversi tratti del litorale tirrenico (tra Toscana e Campania), e le zone di Cagliari e Oristano.

Spiagge italiane a rischio: conseguenze e cause principali

Il quadro delineato dal rapporto “Paesaggi Sommersi” dalla Società Geografica Italiana è piuttosto allarmante. Secondo le previsioni, l’Italia rischia di perdere circa il 20% delle sue spiagge entro il 2050 a causa dell’innalzamento del livello del mare. La percentuale potrebbe raggiungere il 45% nel 2100, quando quasi tutte le regioni avranno perso almeno un terzo dei loro litorali. Tra le aree maggiormente colpite spiccano la Sardegna (Oristano e Cagliari), con una perdita stimata intorno al 38% nel 2050 e al 70% nel 2100, il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio e la Campania, dove quasi il 60% delle spiagge potrebbe essere sommerso entro il 2100. Queste stime si basano su uno scenario globale dell’andamento della crisi climatica che prevede una graduale stabilizzazione e riduzione delle emissioni dei gas serra entro il 2100, raggiungendo un forzante radiativo del pianeta pari a 4,5 W/m², in linea con gli impegni assunti a livello internazionale. Si tratta di uno degli scenari attualmente più ottimistici, nonché il più probabile.

L’ingressione marina avrà un impatto ambientale e sociale immenso. Saline, paludi e lagune rischiano di perdere oltre metà della loro superficie, con la conseguente scomparsa di importanti nicchie ecologiche. Più del 10% dei terreni agricoli costieri, comprese le risaie, sarebbe minacciato sia dall’innalzamento del livello del mare sia dai processi di salinizzazione dei suoli. Circa 800.000 persone, che oggi vivono in aree al di sotto del livello del mare, potrebbero essere costrette a ricollocarsi.

Come siamo arrivati a questo punto?

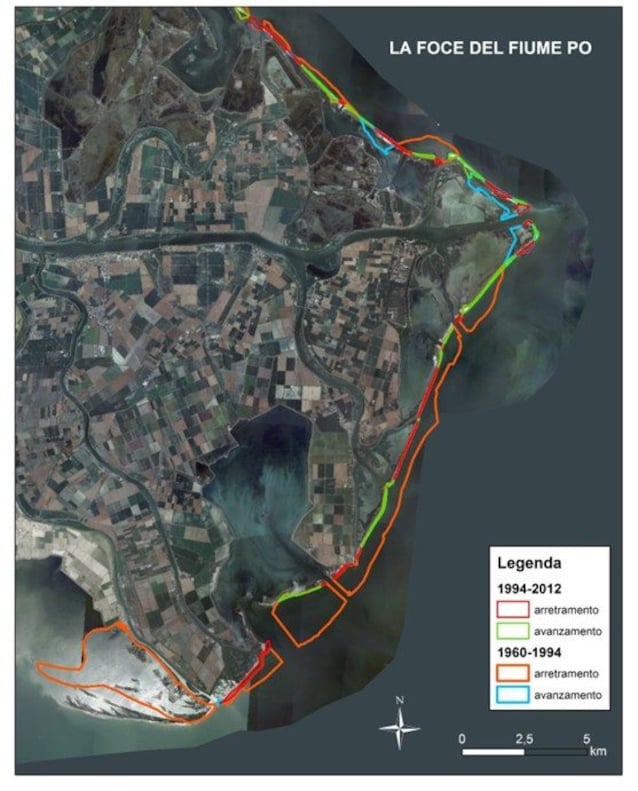

L’innalzamento eustatico, ovvero la risalita globale del livello marino, costituisce, senza ombra di dubbio, il fattore scatenante della perdita di superficie costiera, ma non è la causa predisponente. Il rapporto sottolinea infatti come l’elevata vulnerabilità delle coste italiane derivi, in larga parte, dai fenomeni di erosione costiera, amplificati dalla forte pressione antropica sui litorali. Secondo i dati ISPRA del 2021, circa il 18% della superficie delle spiagge basse italiane è scomparso tra il 2006 e il 2019. Le proiezioni stimano che entro il 2050 circa il 70% delle spiagge italiane sarà interessato da fenomeni di erosione.

Decenni di studi hanno evidenziato come l’attuale crisi costiera sia il risultato di un’insufficiente tutela dei litorali da parte dei governi regionali e delle politiche nazionali che, a partire dagli anni 50 del secolo scorso, hanno promosso una pianificazione orientata a favorire il turismo di massa e le attività industriali e portuali, piuttosto che la salvaguardia dell'ambiente costiero, riporta la Società Geografica Italiana.

Interventi di bonifica e sistemazione idraulica, lo spianamento delle dune e la costruzione di opere rigide finalizzate a stabilizzare il litorale e favorire l’accesso alle spiagge hanno trasformato l’ambiente costiero, alterandone gli equilibri naturali. A questi si aggiungono i processi antropici a monte, come la costruzione di dighe e la deviazione dei corsi d’acqua, che hanno ridotto drasticamente l’apporto di sedimenti lungo la costa, rendendo indispensabili i processi di ripascimento in prossimità dell'inizio della stagione estiva.

L’urbanizzazione costiera, la cementificazione e l’occupazione del suolo, spesso abusive e incontrollate, hanno una forte responsabilità nell’attuale vulnerabilità delle coste italiane. Il rapporto evidenzia come il consumo di suolo, inteso come incremento annuo della copertura artificiale, sia particolarmente elevato nelle aree litoranee, principalmente a causa della pressione turistica che promuove la costruzione di alberghi, villaggi e case vacanze, parcheggi, piscine, strade e altre infrastrutture. Secondo dati ISTAT del 2019, i comuni con almeno il 50% della superficie situata a meno di 10 km dalla costa occupano circa il 16% del territorio nazionale, ma generano oltre il 53% del turismo complessivo. Analizzando nel dettaglio le aree litoranee, la densità turistica risulta fino a cinque volte superiore rispetto alle zone non costiere.

Analogamente, l’uso portuale e industriale delle coste ha determinato una drastica trasformazione del paesaggio, provocando consumo di suolo, distruzione degli ecosistemi, aumento del traffico e inquinamento. Quasi un quarto del territorio situato entro 300 metri dalla linea di costa risulta oggi coperto da strutture artificiali, con picchi particolarmente allarmanti in Liguria (47%) e nelle Marche (45%).

Tra i fattori predisponenti di origine naturale vi sono, naturalmente, quelli indotti dal cambiamento climatico tra cui, soprattutto, la crescente siccità e gli eventi meteorologici estremi che hanno alterato in modo drastico i cicli idrologici a monte, con conseguenze significative sulle dinamiche di trasporto dei sedimenti e sui volumi d’acqua che raggiungono il mare.

Come ne usciamo: le possibili soluzioni

Il rapporto propone diverse strategie per invertire la rotta e mitigare gli effetti della crisi delle coste, tutte accomunate dallo stesso obiettivo: ripristinare gli equilibri naturali e ridurre l’antropizzazione e l’urbanizzazione costiera. Infatti, barriere e le opere di protezione artificiali, pur offrendo oggi una difesa in molte regioni, non rappresentano soluzioni permanenti. Gli esperti invitano quindi a favorire la rinaturalizzazione dei litorali e a valorizzarne la naturale capacità di adattamento ai cambiamenti ambientali.

Allo stesso tempo, il rapporto sottolinea l’importanza del dialogo tra i diversi livelli istituzionali, quali comuni, province, ministeri e autorità di bacino, poiché il successo può essere raggiunto solo attraverso una gestione integrata e interventi strutturati e coordinati.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)