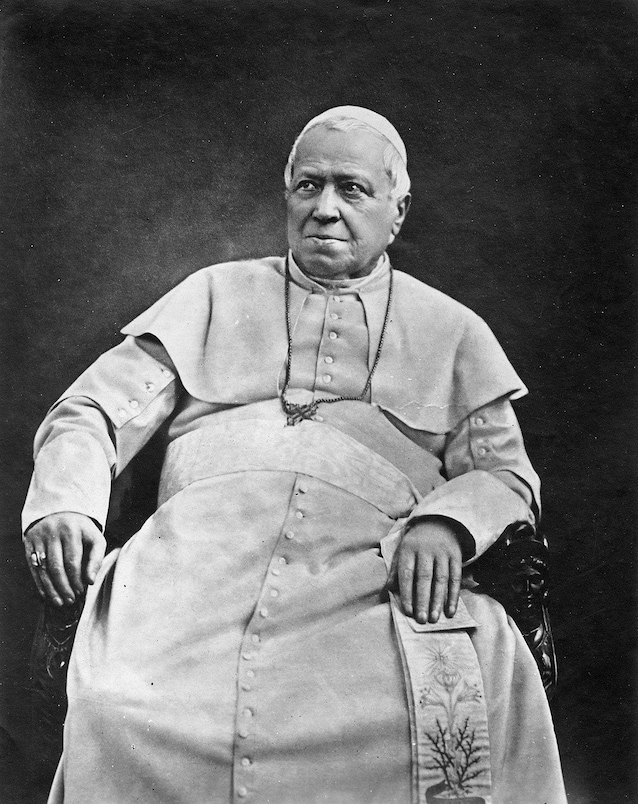

Il Regno d’Italia, unificato nel 1861, restò privo della sua capitale per dieci anni. Roma apparteneva allo Stato pontificio, governato dal Papa e protetto dalla Francia di Napoleone III. Il pontefice, Pio IX, rifiutava di cedere il potere temporale (cioè il governo politico del territorio, distinto dal potere spirituale sulla Chiesa, che il papa esercita tuttora). Nel 1870, quando l’impero di Napoleone III crollò, il Regno d’Italia poté finalmente procedere all’occupazione della città eterna. I soldati italiani aprirono una breccia nelle mura di Roma nei pressi di Porta Pia e penetrarono in città. Roma fu proclamata capitale l’anno successivo, ma, sebbene il governo avesse emanato una legge per tutelare il papa e garantirgli di esercitare la sua autorità spirituale, la Chiesa non riconobbe l’annessione e impose ai cattolici di non partecipare alla vita politica del Regno d’Italia. La questione sarebbe stata risolta solo dopo sessant’anni.

L’Unità d’Italia e la questione romana

La città di Roma e il territorio circostante sono state governate dalla Chiesa per più di mille anni, dall’VIII secolo d. C. al 1870. Prima dell’Unità d’Italia lo Stato pontificio si estendeva su gran parte dell’Italia centrale. Quando fu realizzata l’Unità, tra il 1859 e il 1861, il Regno d’Italia occupò una parte significativa del territorio (Romagna, Marche, Umbria), ma fu costretto a lasciare Roma e il Lazio al papa.

Il pontefice era infatti “protetto” da Napoleone III, imperatore dei francesi, che aveva bisogno del sostegno dei cattolici per mantenere il potere in Francia. Sin dal 1849 truppe francesi stazionavano nella Città Eterna e contro Napoleone non si poteva agire, anche perché era stato il principale alleato del Regno di Sardegna nel processo di unificazione italiana. Inizialmente la capitale fu perciò fissata a Torino.

Tuttavia, la classe dirigente italiana era consapevole che la vera capitale del nuovo Regno d’Italia non poteva essere che Roma, per l’immenso valore simbolico della città e per il fatto che il potere temporale del papa appariva sempre più anacronistico. Il 27 marzo 1861 Camillo Cavour, Presidente del Consiglio, dichiarò solennemente in Parlamento che Roma era da considerarsi capitale del nuovo Stato:

Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali; tutta la storia di Roma dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio, di una città, cioè destinata ad essere la capitale di un grande Stato.

Era una proclamazione puramente simbolica, visto che il Regno d’Italia non controllava Roma, ma lasciava intendere quali fossero le intenzioni del governo.

Da Aspromonte a Mentana

Anche i democratici ritenevano che Roma dovesse diventare la capitale. Nel 1862 un gruppo di volontari, guidato da Garibaldi, organizzò una spedizione per conquistare la città. L’esercito italiano, però, fu costretto a intervenire e a fermarli con la forza, su richiesta di Napoleone III. Nello scontro, avvenuto in Calabria sul massiccio dell’Aspromonte, Garibaldi riportò una ferita a una gamba.

Due anni più tardi, il governo firmò con l’Impero di Napoleone III la Convenzione di settembre: in cambio del graduale ritiro delle truppe francesi da Roma, il governo italiano si impegnò a rispettare il territorio del Papa, a bloccare ogni tentativo di invasione dall’esterno e a trasferire la capitale da Torino in un’altra città, sancendo in tal modo la rinuncia a Roma. Fu scelta Firenze, che divenne capitale nel 1865. L’anno successivo, in seguito alla guerra tra Prussia e Austria, il Regno d’Italia conquistò il Veneto, con la città di Venezia, e l’attenzione su Roma aumentò ulteriormente. Nel 1867 Garibaldi e i suoi volontari tentarono nuovamente di conquistare la città, organizzando una rivolta all’interno, ma furono fermati in una battaglia presso il paese di Mentana dall’esercito pontificio e dai soldati francesi ancora presenti a Roma.

Il governo, nel frattempo, cercò anche di ottenere la cessione della città eterna per via diplomatica, ma il papa rifiutò ogni compromesso e nel 1864 pubblicò il Sillabo, un elenco degli “errori” della modernità, condannando senza mezzi termini l’idea di nazione e i regimi liberali. Quattro anni più tardi convocò il Concilio Vaticano I e proclamò il dogma dell’infallibilità papale, dichiarando che, quando parla ex cathedra, il pontefice è ispirato da Dio e quindi non può sbagliare: era un modo per rafforzare la sua autorità.

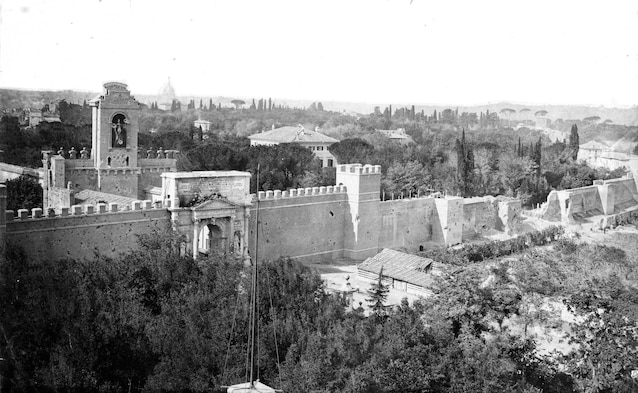

La breccia di Porta Pia

Nel 1870 il pontefice fu costretto a cedere il potere. Il 2 settembre la Francia di Napoleone III subì una pesante sconfitta nella battaglia di Sedan, il Secondo impero crollò e fu sostituito da un regime repubblicano: Pio IX aveva perso il suo protettore. Il governo italiano, guidato da Giovanni Lanza, cercò nuovamente di convincere il papa a cedere il potere ma, di fronte al rifiuto, decise di agire con la forza. Organizzò perciò un corpo di spedizione, composto da oltre 60.000 effettivi, e ne affidò il comando del generale Raffaele Cadorna. Il 10 settembre il corpo, diviso in varie colonne, penetrò nel territorio pontificio, che era difeso da circa 13.000 soldati. Il giorno 20 i soldati italiani iniziarono il cannoneggiamento delle mura di Roma. La prima breccia si aprì nei pressi di Porta Pia, all’inizio della via Nomentana. Un gruppo di bersaglieri entrò in Roma attraverso la breccia. L’esercito pontificio, dopo aver opposto una resistenza poco più che simbolica, dovette arrendersi: il potere temporale del papa era finito. Nel corso della battaglia morirono 49 soldati italiani e 20 pontifici.

Le conseguenze della presa di Roma: dalla legge delle guarentigie ai patti del Laterano

Nel febbraio 1871, il governo italiano annunciò ufficialmente il trasferimento della capitale a Roma, che fu portato a termine a luglio. Il governo cercò anche di regolare i rapporti con la Santa Sede e il 13 maggio emanò la legge delle guarentigie (cioè "delle garanzie"), con la quale si impegnava a garantire la piena libertà alla Chiesa e proclamava la extraterritorialità dei palazzi del Vaticano e del Laterano. Sostanzialmente, il governo voleva mettere il pontefice nelle condizioni di esercitare il potere spirituale sui cattolici. Pio IX, però, rifiutò di riconoscere l’annessione di Roma, rifiutando ogni rapporto con il Regno d’Italia. Nel 1874 emanò la disposizione nota come "non expedit" (letteralmente “non conviene”), con il quale impose ai cattolici italiani di non partecipare alla vita politica italiana. La questione romana sarebbe stata risolta con i Patti lateranensi nel 1929, dai quali sarebbe nata Città del Vaticano.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)