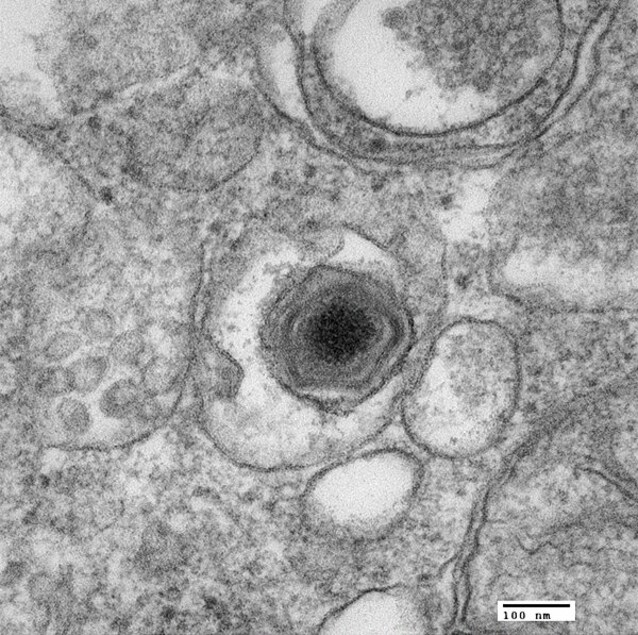

La peste suina africana (PSA), in inglese African Swine Fever, è una malattia infettiva trasmessa da un virus del genere Asfivirus (un virus a DNA) che provoca nei suini (principalmente maiali e cinghiali) una febbre emorragica molto contagiosa e mortale. L’animale infetto manifesta febbre, debolezza muscolare, difficoltà respiratorie ed emorragie interne, nonché evidenti ematomi sulle orecchie e sui fianchi. Nel 95% dei casi l’animale muore nel giro di pochi giorni. Il virus che la provoca è stato scoperto e isolato per la prima volta nel 1921 in Africa, dove è endemico (cioè è presente costantemente). Il vettore della malattia è una zecca (genere Ornithodorus).

Il 7 gennaio 2022 la conferma di positività in un cinghiale trovato morto in Piemonte ha segnato il ritorno della PSA anche in Italia. A oggi, purtroppo, focolai della malattia sono stati notificati (cioè confermati dall’Autorità Sanitaria nazionale e segnalati alla Commissione Europea) in diverse regioni italiane: nel 2022 in province del Piemonte, Liguria e Lazio; nel 2023 nuovi casi notificati in Calabria, Campania, Lombardia e a settembre anche in Sardegna, in provincia di Nuoro.

Le preoccupazioni per la peste suina africana

Sgombriamo il campo da ogni dubbio: la peste suina africana non è trasmissibile all’uomo o ad altri mammiferi e pertanto non è assolutamente pericoloso consumare insaccati o carne di maiale fresca. Pertanto non facciamoci impressionare dalla parola “peste”: questa malattia non è pericolosa per la nostra salute.

La presenza del virus ha piuttosto gravi ripercussioni socio-economiche nei Paesi interessati, considerato che al momento non ci sono vaccini se non in forma sperimentale. Le misure di prevenzione sono l'unico modo per arrestare la diffusione di questa malattia e la sua eradicazione da una zona può richiedere diversi anni e diversi “sacrifici economici”, come ha dimostrato l’esperienza internazionale.

Com'è la situazione in Italia

Per quanto riguarda l'Italia la situazione attualmente è in continua evoluzione e, quindi, un quadro esauriente della diffusione della PSA necessiterebbe di continui aggiornamenti. In ogni modo, alla data del 25 ottobre 2023 risultano individuati un totale di 1097 casi di positività nei cinghiali e 22 focolai nei suini, secondo il bollettino epidemiologico nazionale.

Al momento, la regione con il maggior numero di focolai confermati è il Piemonte con 497 cinghiali positivi e, fortunatamente, nessun caso in allevamenti suinicoli. Segue la Liguria con 296 cinghiali positivi in provincia di Genova e 153 in provincia di Savona. Casi in aumento anche in Lombardia dove, in provincia di Pavia, sono stati trovati positivi 10 cinghiali in natura e purtroppo 9 suini in allevamenti. Confermati inoltre focolai nelle province di Roma, Salerno, Reggio Calabria, Nuoro, Sassari e sud Sardegna.

La peste suina africana è stata individuata anche in Sardegna, dove la peste suina era presente con una diversa variante del virus già dal 1978 e dove, dopo anni di applicazione di un programma straordinario di controllo, la situazione della malattia era sensibilmente migliorata.

L’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) gestisce una mappa sempre aggiornata che mostra i focolai della malattia nel mondo per monitorarne la diffusione nel tempo.

Come viene trasmessa la malattia

La malattia si trasmette con grande rapidità da un esemplare di suino all’altro per contatto diretto (cinghiale malato incontra cinghiale sano e lo infetta) oppure in modo indiretto se un Suide, sia esso cinghiale o maiale, entra in contatto con materiale infetto (per esempio rifiuti alimentari contaminati dal virus, carcasse o feci di cinghiali infette). In questo contesto l'attività umana fa la differenza: la causa della dispersione del virus su lunghe distanze è infatti prevalentemente di natura antropica.

È facile veicolare accidentalmente il virus abbandonando scarti alimentari contenenti carne suina contaminata o tramite il contatto con oggetti su cui l’agente patogeno può depositarsi e sopravvivere a lungo. Aderendo ai vestiti, alle suole degli scarponi o agli pneumatici, il virus viene trasportato su lunghe distanze. Capite bene, quindi, che la diffusione della PSA può essere molto semplice e rapida anche passeggiando a piedi in un bosco e calpestando inavvertitamente terreno o feci di cinghiale contaminate che aderendo alle calzature, veicolano facilmente il virus altrove.

Purtroppo, questo asfivirus è dotato anche di una buona resistenza in ambiente esterno, può contaminare il suolo e rimanere vitale anche fino a 100 giorni, sopravvivendo all'interno dei salumi per alcuni mesi (nel prosciutto può resistere fino a 188 giorni, nella carne affumicata da 25 a 90 giorni).

La sua diffusione è favorita nei periodi più freddi dell’anno, quando anche il suolo parzialmente congelato rappresenta un ottimo substrato di conservazione del virus.

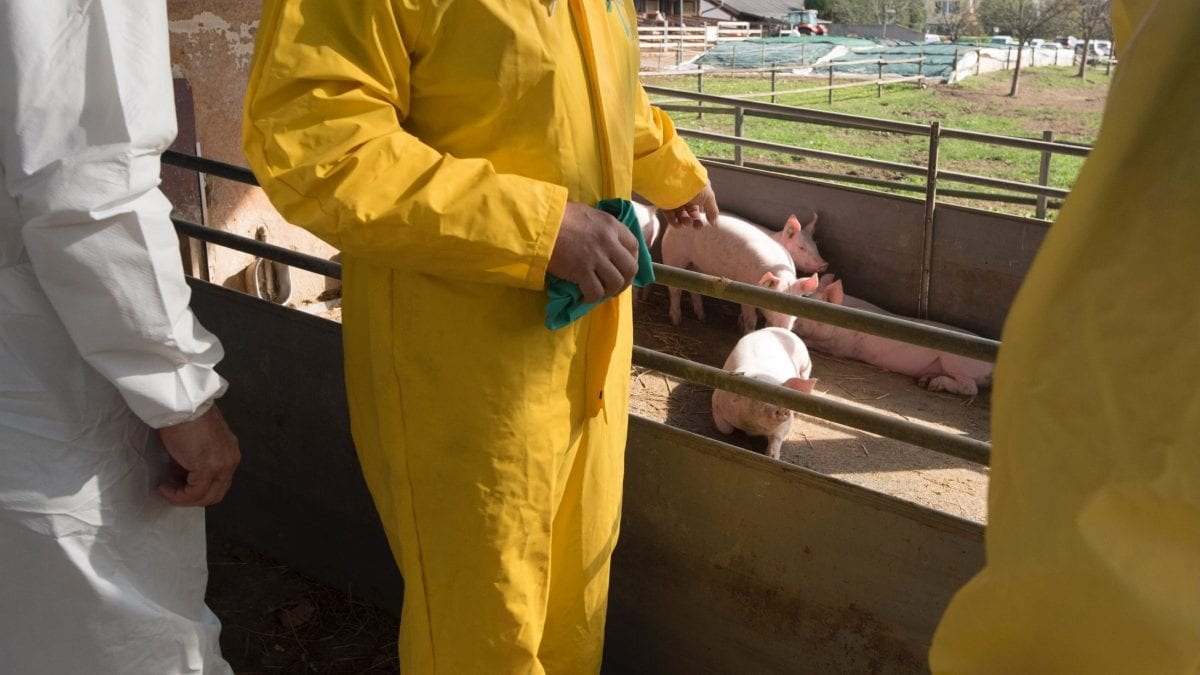

Le misure di prevenzione e contenimento della peste suina africana

Le normative europee e internazionali prevedono, quando la malattia si diffonde in una zona, l’interdizione alla circolazione nei boschi dove è stata riscontrata la presenza di cinghiali infetti, l’attuazione di complesse misure di controllo e disinfezione degli allevamenti suinicoli, l’abbattimento di tutti i maiali dell’azienda in cui è stato riscontrato un focolaio e, soprattutto, il blocco della commercializzazione dei prodotti a base di carne suina al di fuori dell’area infetta, compresa l’esportazione. Una misura, quest'ultima, che può causare notevoli perdite economiche soprattutto per i Paesi grandi produttori di salumi.

Attualmente, in Italia e in altri Stati europei il principale soggetto sotto osservazione è il cinghiale: una specie che, suo malgrado, subisce sempre le scelte operate dall’uomo, prima introdotto in modo massiccio su vaste aree come specie cacciabile e poi destinato al depopolamento perché causa di danni all’agricoltura e della diffusione del virus. Si stanno attualmente adottando misure drastiche per il contenimento dei cinghiali, incrementando l’abbattimento degli esemplari e installando imponenti recinzioni fisse sul territorio, alte oltre 1 metro e lunghe anche svariati chilometri, che segnano la linea di confine fra zone infette (dette zone di restrizione) e zone non ancora infette.

Alcune regole per limitare la diffusione della PSA

- Non portare in Italia, dalle zone infette comunitarie o da paesi extra-europei, prodotti a base di carne suina o di cinghiale (carne fresca e surgelata, salsicce, prosciutti, lardo), salvo che i prodotti non siano etichettati con bollo sanitario ovale.

- Smaltire i rifiuti alimentari in contenitori idonei e non somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici.

- Non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai cinghiali.

- Non alimentare con scarti alimentari la fauna selvatica.

- Informare tempestivamente i servizi veterinari locali in caso di ritrovamento di un cinghiale morto.

- Applicare rigorose misure di biosicurezza negli allevamenti di suini (disinfezione accurata con disinfettanti idonei di scarpe, vestiti, automezzi prima di accedere all’interno di un allevamento).

- Se ci si trova a fare un’escursione in una località contigua a una zona di restrizione è buona norma disinfettare le suole delle scarpe e le ruote delle biciclette prima della partenza e poi all’arrivo. I disinfettanti più efficaci sono acido acetico o acido citrico all’1% per 10 minuti, ipoclorito di sodio al 6% per 30 minuti o presidi antivirali specifici.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)