Vent'anni fa l'uragano Katrina, che ha colpito Florida, Louisiana, Mississippi e Alabama a fine agosto 2005, è stato il più distruttivo mai registrato e il più costoso disastro naturale nella storia degli Stati Uniti. Anche se non è stato il più violento mai osservato (il primato va all'uragano Allen del 1980) né quello che ha provocato più vittime accertate, è l'uragano che ha provocato più danni, con un bilancio di circa 125 miliardi di dollari dell'epoca (oltre 200 miliardi attuali) e 1836 vittime a cui si aggiungono oltre 700 dispersi. La devastazione provocata da Katrina è stata tale che questo nome non può nemmeno più essere assegnato a un uragano: una vera e propria “tempesta perfetta” che deve la sua capacità distruttiva a una serie di concause non solo di natura puramente meteorologica, ma anche ingegneristica e sociale. A vent'anni dalla tragedia ripercorriamo la sua storia meteorologica e i suoi drammatici effetti sugli Stati Uniti, in particolare per la città di New Orleans.

La storia meteorologica di Katrina

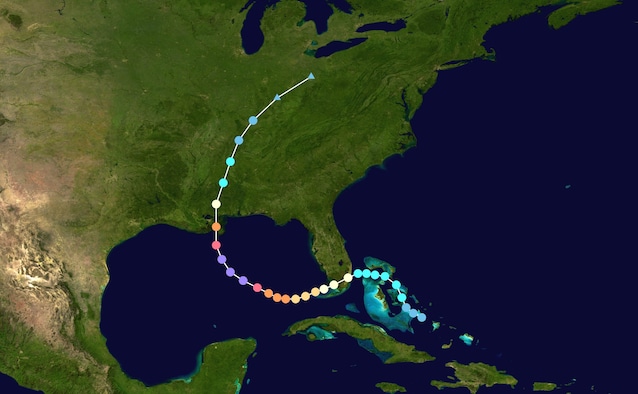

Come molti uragani, la storia di Katrina comincia con una depressione tropicale, cioè un'area di bassa pressione non ancora organizzata con un moto di rotazione e un “occhio”, con venti fino a 63 km/h. La depressione, formatasi al largo dell'Africa occidentale, raggiunge le condizioni per evolvere in uragano il 23 agosto 2005, quando si trova al largo delle Bahamas a circa 560 km dalla città di Miami.

Il giorno dopo, 24 agosto, la velocità dei venti sale “promuovendo” quella che era una depressione tropicale in una tempesta tropicale, cioè un sistema tempestoso con venti tra 63 e 118 km/h. È a questo punto che la perturbazione prende ufficialmente il nome Katrina.

Mentre si dirige a ovest in direzione delle coste della Florida, Katrina continua a crescere alimentata anche dalla corrente del Golfo, e il 25 agosto viene classificato come uragano di categoria 1 appena due ore prima del suo primo incontro con la terraferma, nella punta meridionale della Florida. Per inciso, le “categorie” degli uragani si riferiscono alla scala Saffir-Simpson sull'intensità dei cicloni tropicali: nella categoria 1, che è la più bassa, rientrano gli uragani i cui venti vanno da 119 e 153 km/h.

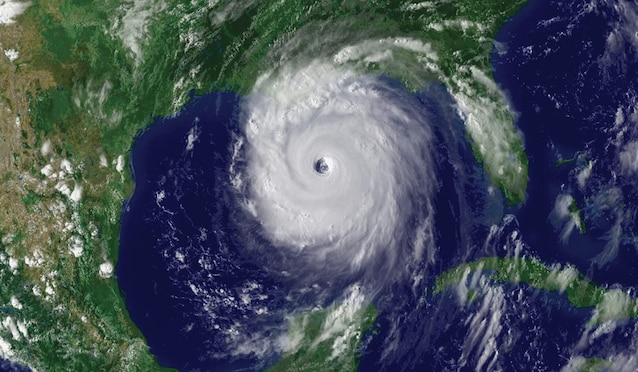

Ma il peggio è destinato ad arrivare a partire dal 26 agosto, dopo il landfall in Florida, quando Katrina entra nel Golfo del Messico. Qui l'alta temperatura delle acque fa da carburante che alimenta il motore dell'uragano: il 27 agosto Katrina raggiunge la categoria 3 (venti tra 178 e 208 km/h) e il 28 agosto la categoria 5, la massima della scala Saffir-Simpson con venti oltre i 252 km/h: qui venti di Katrina hanno raggiunto un massimo di 278 km/h.

È a questo punto che l'uragano devia verso nord, spinto dalle correnti atmosferiche. Fortunatamente, nel Golfo del Messico settentrionale le acque sono più fredde anche di 1 °C rispetto al resto del Golfo: è come se il flusso di carburante nel motore diminuisse, depotenziando così la furia di Katrina. I venti scendono fino a un massimo 205 km/h, portando Katrina a uragano di categoria 3. Questo indebolimento è una fortuna, perché Katrina sta per raggiungere nuovamente terra. Alle 4:10 del mattino del 29 agosto l'uragano si abbatte sulle coste di Louisiana e Mississippi, con un nuovo landfall a Buras, piccola cittadina 100 km a sud di New Orleans.

La città più popolosa della Louisiana e i suoi 400.000 abitanti sono quasi sulla traiettoria di quello che all'epoca era il terzo uragano più violento a colpire la costa degli Stati Uniti. Ed è qui infatti che Katrina porta i suoi effetti più devastanti. Una volta raggiunto il suolo, senza più il “combustibile” rappresentato dall'acqua, l'uragano pian piano si spegne in circa 15 ore prima di essere declassato a tempesta tropicale avendo già percorso ormai circa 240 km nell'entroterra dello stato del Mississippi. La perturbazione prosegue fino a terminare del tutto quasi alle porte dei Grandi Laghi.

I danni prodotti dall'uragano a New Orleans

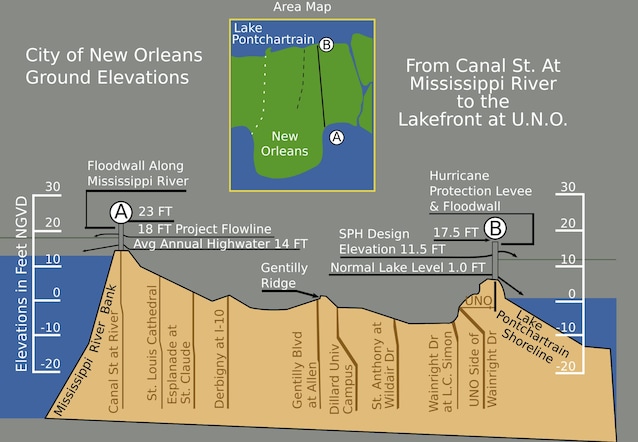

Quando un violento uragano colpisce una costa, l'ultima cosa che si vorrebbe è che su quella costa ci sia una città popolosa la cui superficie si trova per l'80% sotto del livello del mare. Eppure questa era proprio la situazione al momento dell'ingresso di Katrina nella costa est degli USA: l'area metropolitana di New Orleans sorge infatti in una depressione naturale del terreno situata tra l'Oceano Atlantico e il lago Pontchartrain, protetta da entrambi i lati grazie ad argini alti circa 7 metri.

Questa particolare circostanza fu fatale per la città. Un forte uragano può produrre infatti le cosiddette onde di tempesta, un fenomeno per cui i forti venti e la bassa pressione atmosferica hanno come effetto un innalzamento significativo del livello del mare. Da un punto di vista fisico, infatti, bassa pressione significa proprio questo: l'atmosfera offre una spinta verso il basso più debole alla superficie dell'acqua, che quindi è più libera di sollevarsi per l'azione dei venti intensi.

Ebbene, l'onda di tempesta prodotta da Katrina fu eccezionale, anche perché la traiettoria di Katrina era quasi perpendicolare alla costa. Stiamo parlando dell'onda di tempesta più alta mai registrata negli USA, con un'altezza che raggiunse anche gli 8,5 metri, più che sufficiente per sfondare gli argini di New Orleans e permettere all'Atlantico di invadere la città. A questo vanno aggiunti i circa 25 centimetri di pioggia che precipitarono sulla città.

Le conseguenze furono devastanti: gli argini si ruppero in 53 punti (le indagini successive al disastro avrebbero poi evidenziato difetti di realizzazione di queste strutture che avrebbero contribuito ai cedimenti) e l'80% dell'area metropolitana di New Orleans fu violentemente inondata. Questo non avvenne solo a New Orleans, ma su tutte le coste di Louisiana, Mississippi e Alabama. L'acqua penetrò fino a 10 km nell'entroterra. Insomma, i danni di Katrina non arrivarono direttamente dai venti, ma dal loro effetto sul livello del mare.

New Orleans però fu la vittima principale del disastro. Su tutta l'area vigeva un'ordine di evacuazione, che portò via dalle loro case 1,2 milioni di persone, ma furono in decine di migliaia a non abbandonare la città, per volontà loro o perché le operazioni di evacuazione – secondo diverse voci critiche – si svolsero troppo lentamente. Il risultato fu che oltre 1200 persone morirono annegate durante l'inondazione nella sola New Orleans: circa due terzi delle vittime totali dell'uragano, senza contare le centinaia di corpi che non vennero mai ritrovati.

Dopo il disastro, l'acqua rimase sulla città per 43 giorni, fino all'11 ottobre, rendendo difficoltoso soprattutto durante i primi giorni l'accesso a beni di prima necessità come acqua potabile, cibo e riparo. La Guardia Nazionale intervenne per distribuire acqua e cibo soltanto il 2 settembre. Nel frattempo, i batteri contenuti nelle acque che avevano invaso New Orleans crearono un'emergenza sanitaria tra la popolazione.

Innumerevoli edifici rimasero distrutti: circa un milione di persone rimasero senza casa e furono costrette a trasferirsi. La sola New Orleans perse circa il 30% della sua popolazione. E i danni sarebbero stati ben peggiori se la città si fosse trovata proprio lungo la traiettoria dell'uragano.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)