Quelli che vengono definiti “Anni di piombo” sono compresi tra la fine degli anni '60 e l’inizio degli anni '80, quando in Italia si svilupparono fenomeni di terrorismo politico sia di matrice neofascista, sia di estrema sinistra. Più specificamente, i terroristi di estrema destra, associati a settori "deviati" dei servizi segreti, effettuarono stragi allo scopo di favorire la restaurazione di una dittatura di stampo fascista, nell’ambito della cosiddetta strategia della tensione. I terroristi di estrema sinistra, a loro volta, compirono omicidi mirati di uomini politici e di altre persone per destabilizzare le istituzioni. Le vittime complessive degli anni di piombo furono circa 400. Negli anni '80 il terrorismo diminuì fino quasi a scomparire.

Perché si chiamano "Anni di piombo"

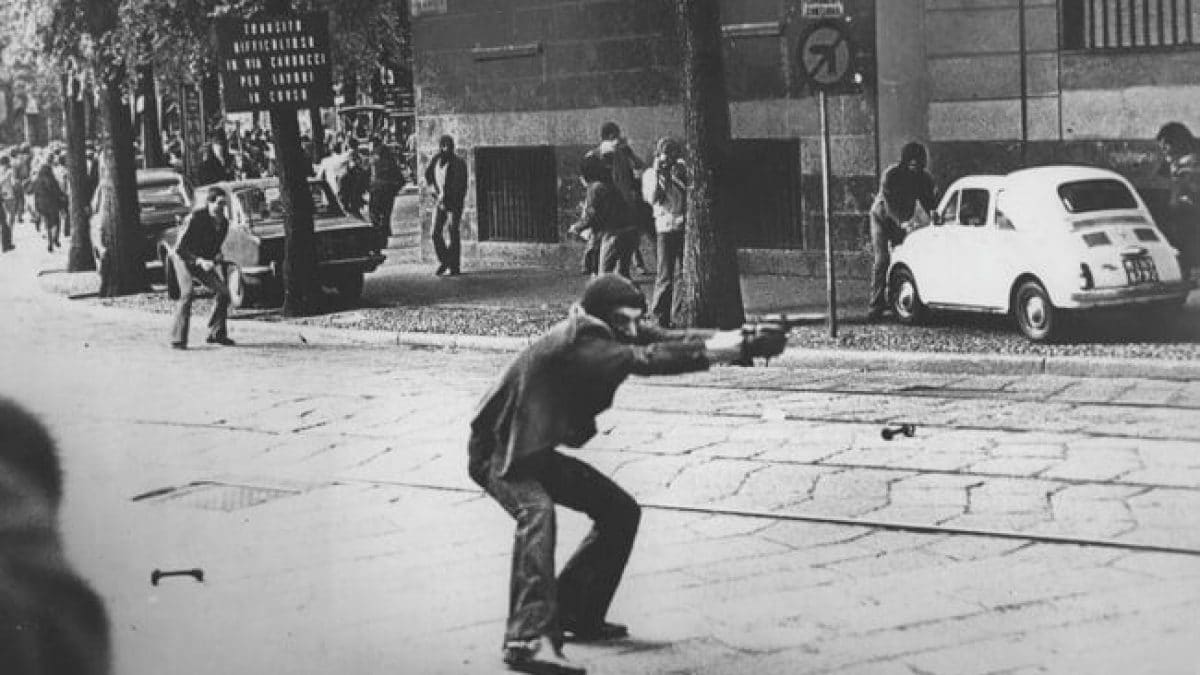

La definizione “Anni di piombo” deriva dall’omonimo film del 1981 diretto da Margareth von Trotta, sul terrorismo in Germania Ovest: il piombo in questione è, naturalmente, quello dei proiettili. In Italia gli anni di piombo sono compresi, approssimativamente, tra le fine degli anni '60 e l’inizio degli anni '80. Il periodo fu caratterizzato dalla presenza di movimenti terroristici, che compirono sia stragi, sia omicidi mirati. I gruppi terroristi avevano matrici ideologiche diverse. Il terrorismo di estrema destra, collegato a settori degli apparati dello Stato, mise in essere una strategia della tensione: compiva attentati dinamitardi, uccidendo decine e decine di persone, allo scopo di destabilizzare il Paese, far apparire debole il governo democratico e favorire così il ripristino di un governo autoritario di stampo fascista. I gruppi terroristi di estrema sinistra, invece, in genere non compivano attentati dinamitardi, ma prendevano di mira singoli individui: dirigenti d’azienda, uomini delle forze dell’ordine, esponenti politici. Le vittime complessive degli anni di piombo furono circa 400, alle quali si devono aggiungere numerose persone ferite e rimaste invalide, tra le quali quelle gambizzate, cioè colpite con armi da fuoco alle gambe.

Il contesto nazionale e internazionale

Il periodo degli anni di piombo fu un momento di crescenti tensioni politiche. Il boom economico degli anni '50 si era esaurito, ma aveva prodotto conseguenze durature: l’Italia era diventata un Paese avanzato, nel quale l’agricoltura non rappresentava più la principale occupazione, e la popolazione godeva di un discreto benessere, dal quale però erano escluse le fasce più povere. Alla fine degli anni ‘60 si era sviluppato il movimento del Sessantotto, cioè la vasta contestazione giovanile, che nel 1969 si era collegata alle proteste operaie dell’“autunno caldo”.

Il Sessantotto aveva favorito la politicizzazione della popolazione e, in particolare, delle componenti giovanili. Molti giovani aderirono a movimenti estremisti, sia di destra che di sinistra, non riconoscendosi nei partiti tradizionali. Nel corso degli anni '70 nacquero perciò vari gruppi extraparlamentari: a sinistra Lotta Continua, Potere Operaio, Autonomia Operaia; a destra Ordine Nuovo, Terza Posizione e altri. Sul piano istituzionale, la Democrazia Cristiana continuava a dominare la scena politica, rimanendo al potere senza interruzioni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel frattempo, il Partito Comunista di Enrico Berlinguer cresceva costantemente e, durante gli anni '70, tentò invano di entrare al governo attraverso il cosiddetto compromesso storico con i democristiani.

Anche il contesto internazionale era carico di tensioni. La Guerra fredda era entrata in una fase di relativa distensione, ma in molti Paesi lo scontro politico era diventato più acceso. Le due superpotenze (Urss e Stati Uniti), dal canto loro, non si fecero scrupoli nell’intervenire nelle vicende interne di singoli Stati: gli Stati Uniti operarono in vari Paesi, soprattutto in America Latina, favorendo l’ascesa di dittature di destra per contrastare l’avanzata dei partiti di sinistra; l’Unione Sovietica strinse a sua volta la morsa sui Paesi alleati e nel 1968 promosse l’invasione della Cecoslovacchia. Inoltre, nel corso degli anni '70 fenomeni di terrorismo si verificarono anche in altri Paesi europei, come la Germania occidentale e, per ragioni diverse, la Spagna e il Regno Unito.

Il terrorismo di destra: la strategia della tensione

Il terrorismo di estrema destra si sviluppò attraverso una serie di attentati dinamitardi. Il primo è considerato quello di Piazza Fontana: il 12 dicembre 1969 una bomba collocata alla Banca nazionale dell’agricoltura di Milano uccise 16 persone (sebbene noi citiamo questo come primo attentato, alcuni studiosi considerano appartenenti alla strategia della tensione anche episodi precedenti).

Tra i gruppi di estrema figuravano i Nuclei armati rivoluzionari, Ordine Nuovo, Terza Posizione e altri. I terroristi di destra trovarono il sostegno di alcuni settori “deviati” dei servizi segreti, che condividevano lo scopo di favorire l’instaurazione di un governo autoritario e di contrastare i partiti di sinistra. Ebbero inoltre luogo alcuni tentativi di colpo di stato di matrice neofascista, il più noto dei quali – escluso il Piano Solo del 1964 – fu il golpe del 1970 guidato da Junio Valerio Borghese, un ex militare della Repubblica sociale italiana.

Nell’ambito della strategia della tensione furono compiute diverse stragi. Tra le principali:

- La strage di Gioia Tauro, avvenuta il 22 luglio 1970, quando una bomba esplose sui binari al passaggio del treno Siracusa-Torino, uccidendo 6 persone;

- La strage di Piazza della Loggia a Brescia del 1974, con la morte di 9 persone;

- La strage del treno Italicus, cioè l’esplosione di un ordigno su un vagone del treno Roma-Brennero, in una galleria in provincia di Bologna, il 4 agosto 1974, con 12 vittime;

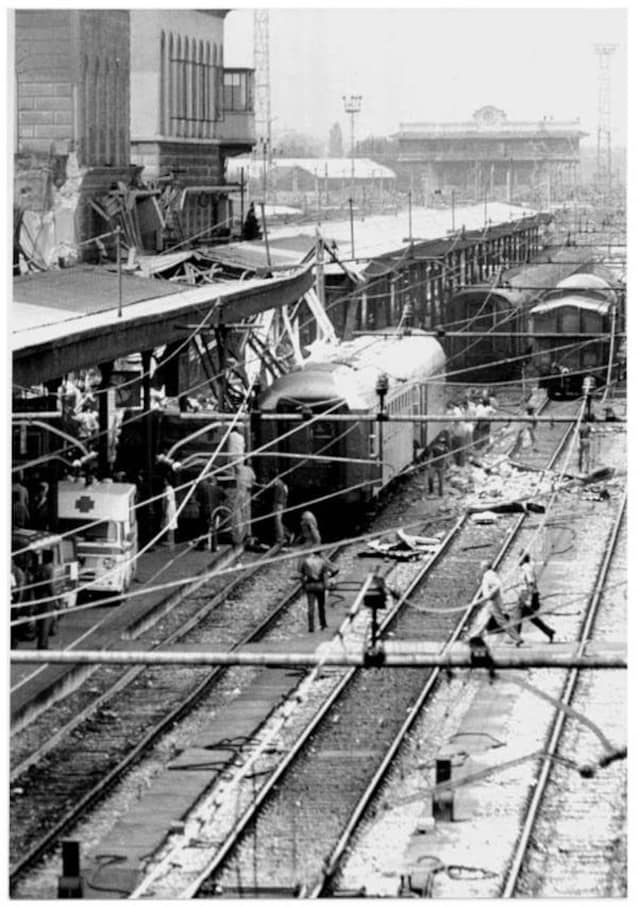

- La strage di Bologna del 2 agosto 1980, quando una bomba esplose alla stazione provocando 85 vittime: fu il massacro più grave avvenuto in Italia dopo la Seconda guerra mondiale.

Alcuni studiosi considerano parte della strategia anche la strage del Rapido 904, avvenuta il 23 dicembre 1984 nella stessa zona della strage dell’Italicus, che provocò la morte di 17 persone. I gruppi di estrema destra, inoltre, compirono anche omicidi, rapine a mano armata e altri delitti.

Il terrorismo di sinistra: le Brigate Rosse e gli altri gruppi armati

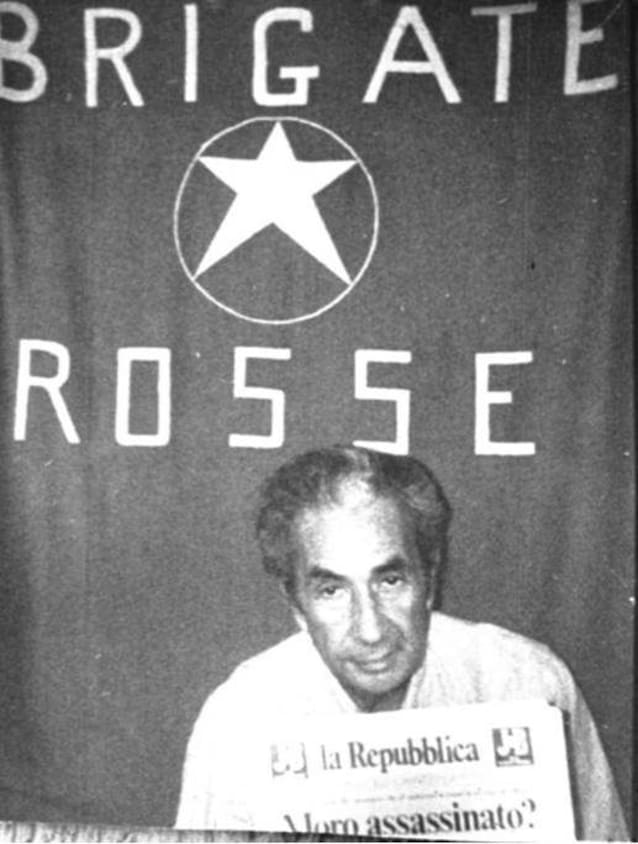

Parallelamente al terrorismo di destra, si sviluppò un terrorismo di estrema sinistra, che in genere non compiva stragi indiscriminate, ma omicidi e ferimenti mirati. Il gruppo più noto era quello delle Brigate Rosse, nate all’inizio degli anni '70. Dopo aver compiuto azioni dimostrative contro dirigenti d’azienda, dalla metà del decennio le BR iniziarono a uccidere. La vittima più nota fu Aldo Moro, sequestrato il 16 marzo 1978, dopo l’assassinio di cinque agenti della scorta, e ucciso dopo 55 giorni di prigionia.

Tra le altre persone uccise figurano numerosi poliziotti e carabinieri, giornalisti come Carlo Casalegno e Walter Tobagi, giudici come Francesco Coco, intellettuali come Vittorio Bachelet, persino un operaio come Guido Rossa.

Altri gruppi terroristici di estrema sinistra erano Prima Linea, a sua volta responsabile di numerosi omicidi, e i Nuclei armati proletari. I gruppi armati non erano legati ad apparati deviati dello Stato, ma cercarono un collegamento con il più vasto movimento di protesta che si sviluppò in quegli anni, in particolare nel 1977, trovando la solidarietà di alcuni settori.

La reazione dello Stato e il ritorno al privato

La democrazia repubblicana riuscì a resistere al terrorismo senza ricorrere a leggi speciali. Nel corso degli anni '70 furono emanate alcune misure per inasprire le pene e controllare più efficacemente il territorio, come la Legge Reale del 1975, ma non furono varate leggi che limitavano la libertà dei cittadini, come alcuni esponenti politici chiedevano. Negli anni '80, dopo la strage di Bologna, gli attentati diminuirono progressivamente, fino a scomparire. Nel corso del decennio, del resto, ebbe luogo il cosiddetto “ritorno al privato”, cioè una sorta di depoliticizzazione della società italiana e dei giovani. Gli anni di piombo terminarono in maniera definitiva.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)