Con l'arrivo di una nuova ondata di caldo dovuta all'incursione dell'anticiclone africano torna la diatriba tra le due “scuole di pensiero” italiche sul caldo estivo: quella del «D'estate ha sempre fatto caldo» e quella del «Le estati una volta erano più fresche». A confondere ancora di più le idee, nei giorni scorsi abbiamo visto comparire nei social spezzoni di previsioni meteo degli anni '80 che mostravano temperature anche sotto i 30 °C a luglio a riprova del fatto che una volta le estati del Belpaese fossero decisamente più gentili. In realtà, confrontare direttamente due temperature a distanza di quarant'anni non ha nessun significato climatologico: la scienza del clima si basa su medie e trend nel lungo periodo, non su singoli episodi puntiformi.

Ma quindi cosa dicono i trend relativi alle temperature in Italia? Analizzando i dati ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) relativi al periodo tra il 1961 e il 2024 risulta innegabile che tutti gli indicatori degli estremi di temperatura stanno mostrando un rapido e intenso riscaldamento del nostro Paese, che sta portando a una vera e propria tropicalizzazione del clima italiano.

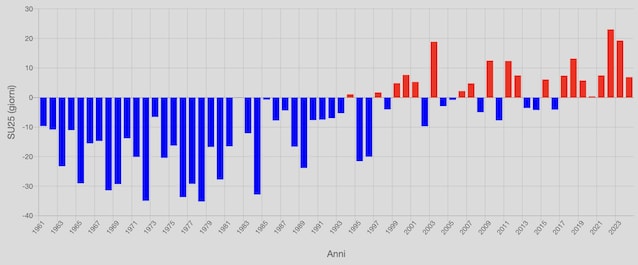

Giorni estivi

ISPRA definisce «giorni estivi» i giorni in cui si registra una temperatura massima superiore a 25 °C. Per realizzare questo istogramma, l'Istituto ha preso il numero di giorni estivi per ogni anno nel periodo di riferimento 1991-2020, ne ha fatto la media e ha calcolato per ogni anno quanti sono i giorni estivi in più (barre rosse) o in meno (barre blu) rispetto alla media del periodo di riferimento. Il periodo di riferimento è importante per stabilire una base climatologica con cui confrontare i dati medi di un singolo anno: in climatologia il periodo di riferimento deve essere almeno trentennale in modo da “assorbire” le fluttuazioni statistiche e fare così emergere eventuali trend in atto. Il periodo 1991-2020 è lo stesso usato dall'ISPRA anche per realizzare tutti i grafici presentati in questo articolo. Notate il picco della famigerata estate del 2003, che tornerà anche nei grafici successivi.

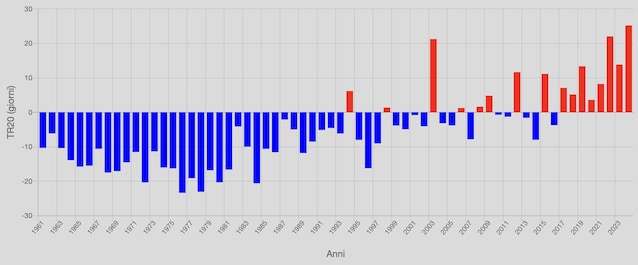

Notti tropicali

Un altro must di ogni estate sono le cosiddette notti tropicali, ovvero quelle in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 °C. Nel grafico qui sopra possiamo vedere l'aumento (in rosso) o la diminuzione (in blu) delle notti tropicali registrate in Italia rispetto alla media annuale calcolata nel periodo di riferimento 1991-2020. Anche qui si nota un netto aumento dagli anni '60 in poi, e notiamo anche che – come nei grafici sopra – si comincia ad andare sopra media e rimanerci abbastanza stabilmente a partire dai primi anni Duemila.

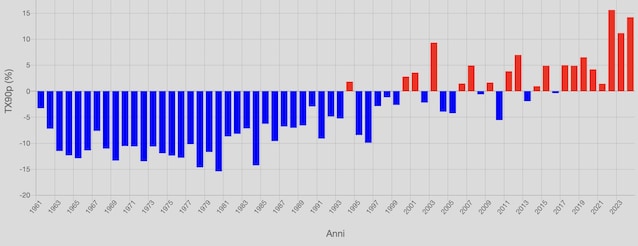

Giorni caldi

Come potete vedere, anche i giorni caldi in Italia stanno decisamente aumentando. Ma cosa vuol dire «giorni caldi» e come si legge questo istogramma? ISPRA ha fatto così: considerato il periodo di riferimento 1991-2020, ha preso tutte le temperature massime giornaliere registrate in Italia in quel periodo e ha determinato la temperatura per cui il 90% dei giorni ha una temperatura massima inferiore. A questo punto si calcola, sempre nel periodo di riferimento, la media dei giorni in un anno con temperature massime superiore a questo valore. Le barre rosse nell'istogramma indicano le variazioni percentuali rispetto a questa media: per esempio, il 2024 i giorni con temperature massime superiori a questo valore sono stati il 14,2% in più rispetto alla media nel periodo 1991-2020. Nell'istogramma sopra, gli anni “rossi” sono sopra media, quelli “blu” sotto media: è evidente che il numero di giorni caldi – nella definizione data sopra – è aumentato drasticamente in Italia negli ultimi decenni.

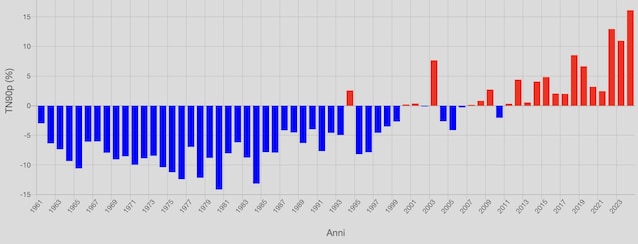

Notti calde

Questo istogramma è analogo quello relativo ai giorni caldi, con la differenza che qui le anomalie mostrate si riferiscono alle temperature minime giornaliere invece che alle massime. Anche qui è impossibile non notare un progressivo aumento delle temperature minime in Italia nel corso degli ultimi decenni.

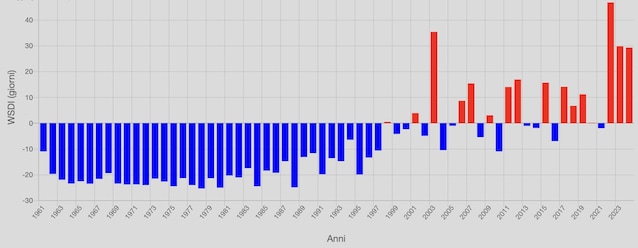

Durata dei periodi di caldo

Non solo i picchi di temperatura stanno aumentando, ma anche la loro durata. Il grafico qui sopra fa qualcosa di simile a quello che abbiamo spiegato per i giorni caldi, ma mostra il numero di giorni in cui le temperature massime giornaliere rimangono sopra il valore di soglia per almeno 6 giorni consecutivi. Insomma, le ondate di caldo in Italia sono più lunghe oltre che più intense.

Perché il clima italiano si sta scaldando

Dai grafici che abbiamo mostrato risulta evidente un riscaldamento del clima italiano. Ma perché sta succedendo? I motivi principali sono tre:

- il riscaldamento globale aumenta la base climatica verso valori sempre più alti;

- il Mar Mediterraneo che circonda la penisola italiana sta diventando sempre più caldo;

- dagli anni '90 l'anticiclone dominante in Italia nel periodo estivo non è più quello delle Azzorre, di origine atlantica, ma quello nord-africano che è di origine sub-tropicale e dunque porta temperature più elevate.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)