Nel 1973, nel nord-ovest dell'Iran, nel corso degli scavi del sito di Hasanlu, un antico insediamento distrutto attorno all'800 a. C., venne fatto un ritrovamento che destò molto interesse. Due scheletri furono rinvenuti l'uno accanto all'altro, apparentemente legati in un abbraccio nella morte. La posizione in cui i resti umani furono ritrovati e la successiva identificazione del sesso dei due "amanti" ha dato adito a un serrato dibattito archeologico. Ma cosa è successo ad Hasanlu, e chi erano i due "amanti"?

Cosa è successo ad Hasanlu

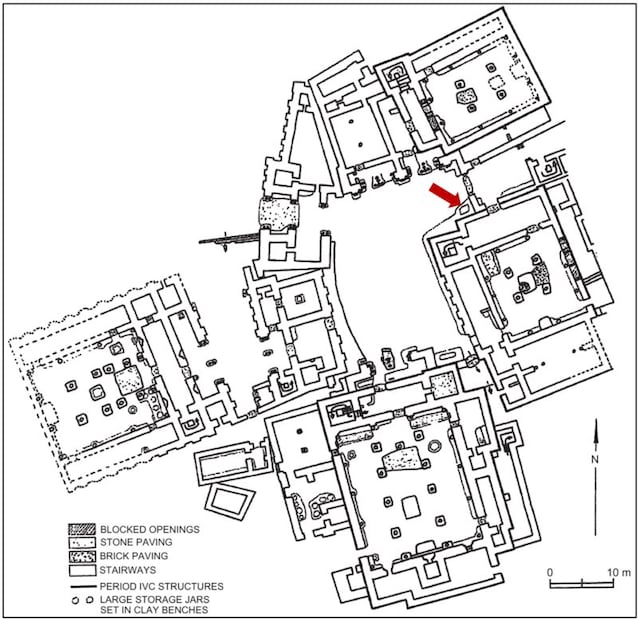

Hasanlu è un importante sito archeologico oggi nell'Iran nordoccidentale. Come molti siti del Vicino Oriente Antico, Hasanlu è pluristratificato, composto da una successione di diverse fasi di vita sovrapposte. Quella che ha destato il maggior interesse è la fase cosiddetta "Hasanlu IV", databile all'inizio del I millennio a. C. Si trattava di un centro abitato fortificato, distrutto e incendiato da un qualche invasore attorno all'800 a. C., forse gli Assiri oppure gli Urartei, abitanti di un antico regno tra Mesopotamia e Caucaso. L'evento distruttivo fu molto traumatico e violento, poiché gli archeologi che si sono occupati dello scavo di Hasanlu hanno rinvenuto fra le rovine della città i resti di centinaia di persone brutalmente uccise per strada. L'incendio dell'insediamento e lo strato di distruzione hanno contribuito a "sigillare" per l'eternità il momento successivo alla caduta della città, dando modo agli studiosi di avere un quadro molto preciso di come fosse Hasanlu in quel tragico momento della sua vita.

Gli amanti di Hasanlu

Fra le centinaia di vittime causate dagli invasori, gli archeologi, durante scavi statunitensi eseguiti nel 1973, ne hanno trovate due che da subito hanno destato un particolare interesse. All'interno di una fossa rivestita in mattoni, giacevano due scheletri in ottimo stato di conservazione, l'uno molto vicino all'altro, apparentemente uniti in un abbraccio, che quasi sembravano scambiarsi un bacio. I due individui non riportano sulle ossa apparenti segni di traumi che ne possano aver causato la morte, e probabilmente sono morti di asfissia, a causa del seppellimento della zona dove si trovavano causato dal crollo di un edificio. Nella fossa non era presente alcun tipo di oggetto, fatta eccezione per una lastra di pietra al di sotto della testa dell'individuo a sinistra.

L'individuo a sinistra, che giace sul fianco, venne nominato SK336, mentre quello a destra, che si trova invece disteso sulla schiena, prese il nome di SK335. Per via della particolare posizione dei due scheletri, fin da subito gli archeologi specularono sulla loro identità e il loro rapporto. I due individui vennero immediatamente battezzati gli "amanti di Hasanlu", contribuendo a un certo bias a loro riguardo. Inizialmente l'individuo a sinistra venne riconosciuto preliminarmente come di sesso femminile, mentre quello a destra di sesso maschile. Una più precisa analisi successiva delle ossa sfatò immediatamente questa interpretazione. SK 335 era un individuo di sesso maschile, di età stimabile tra i 19 e i 22 anni. Anche SK 336 venne riconosciuto come di sesso maschile, con una età alla morte tra i 30 e i 35 anni. La stima del sesso biologico è stata in seguito confermata anche da moderne analisi del DNA.

All'epoca la scoperta destò molto scalpore, perché negli anni '70 la società occidentale era ancora molto eteronormativa. Riconoscere i due "amanti" come due persone di sesso maschile in un atteggiamento così intimo appena prima della morte portava alla luce diverse considerazioni di natura affettiva che la società statunitense era ancora acerba per affrontare. In seguito gli "amanti" di Hasanlu divennero una celebrità nel mondo dell'archeologia, proprio per via della loro particolarità e dell'aver dato la possibilità di parlare di tematiche LGBTQ+ anche nel contesto della storia antica del Vicino Oriente. Tuttavia, esattamente come gli archeologi statunitensi degli anni '70 erano stati influenzati dal loro bias eteronormativo, anche noi rischiamo di esprimere giudizi a priori.

Cosa sappiamo realmente?

Riconoscere insindacabilmente gli "amanti" come due persone in un atteggiamento intimo prima della loro morte significa non tenere conto di alcune problematiche archeologiche. Innanzitutto, a differenza delle altre vittime del massacro, i cui corpi sono stati lasciati per strada, i resti degli "amanti" sono stati rinvenuti all'interno di una fossa. Non è possibile stabilire se siano stati gettati lì dentro oppure vi abbiano cercato riparo prima di morire. Con loro poi non vi era nessun tipo di corredo, quando molte delle vittime ritrovate per strada indossavano bracciali e altri gioielli.

La posizione in cui i due scheletri sono stati ritrovati potrebbe essere imputata a diversi fattori. Se i due individui fossero stati precedentemente uccisi (tramite dissanguamento o strangolamento, vista l'assenza di traumi vistosi sulle ossa), i loro corpi avrebbero potuto essere gettati frettolosamente nella fossa e la loro posizione potrebbe essere del tutto casuale. Occorre anche considerare i fenomeni tafonomici post deposizionali. La tafonomia è la scienza che studia ciò che avviene a un corpo dopo la morte. La decomposizione dei cadaveri comporta una serie di movimenti, dovuti soprattutto alla fuoriuscita dei gas, che possono spostare anche di molto un corpo dalla sua posizione iniziale. Quando la decomposizione avviene in uno spazio vuoto, i resti umani possono anche essere spostati da infiltrazioni d'acqua, movimenti del terreno, e azioni di animali.

Si potrebbe anche tenere conto dell'aspetto culturale e umano della relazione fra i due individui, non necessariamente coinvolti in un legame romantico. I due individui potrebbero essere stati parenti, amici, o anche sconosciuti. Esattamente come fecero gli archeologi che scavarono Hasanlu negli anni '70, interpretare SK335 e SK336 come amanti potrebbe essere dovuto a un nostro pregiudizio che non tiene conto delle maniere diverse in cui l'affetto, la paura e l'amore si esprimono in contesti culturali molto distanti dal nostro nel tempo e nello spazio. Basti pensare all'uso ancora piuttosto comune oggi in Asia centrale di due uomini che si tengono pubblicamente per mano in segno di amicizia, o all'abitudine di scambiarsi baci sulla bocca diffusa nelle chiese ortodosse orientali. Spesso, l'interpretazione che diamo ai contesti archeologici dice di più sulla nostra cultura che su quella delle antiche civiltà che studiamo.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)