Il cannibalismo è una delle pratiche più controverse e affascinanti della storia umana: il consumo di carne umana è stato documentato in diverse epoche, fin dalla preistoria, e in molteplici luoghi del mondo, anche se spesso viene relegato ai racconti dell’orrore o alle leggende coloniali. Ancora oggi sembrerebbe essere diffuso tra piccole popolazioni isolate, come i Korowai nella Papua Nuova Guinea. La parola "cannibalismo" deriva dal termine spagnolo "caníbal", usato dai primi esploratori europei per riferirsi ai Caribi, un popolo indigeno delle Antille. I colonizzatori, in particolare Cristoforo Colombo, descrissero queste popolazioni come "mangiatori di carne umana", sebbene molte di queste affermazioni fossero esagerazioni o costruzioni propagandistiche per giustificare la conquista e la loro schiavitù. Ma quanto c'è di vero? E in quali contesti il cannibalismo è stato realmente praticato?

Cannibalismo tra ritualità e necessità

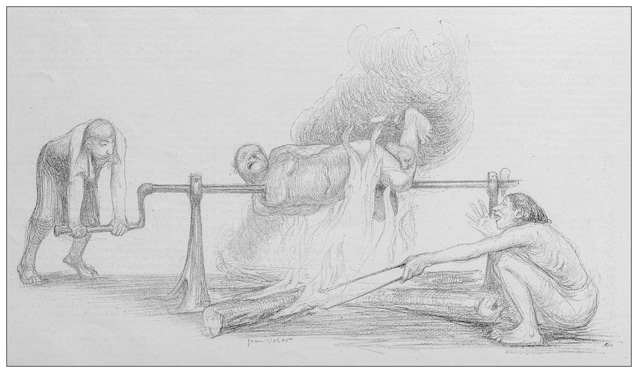

Nonostante l’orrore che suscita oggi, il cannibalismo è esistito nella storia dell'umanità sotto diverse sfumature, da pratica rituale a strategia di sopravvivenza estrema. Alcune culture lo consideravano infatti un atto sacro, parte di cerimonie per onorare i defunti o per assimilare il coraggio e la forza dei nemici sconfitti. Tra le popolazioni che avrebbero praticato il cannibalismo rituale troviamo i Maori della Nuova Zelanda, per i quali mangiare i caduti in battaglia significava assorbire la loro "mana", ovvero la loro essenza spirituale e potere. Alcuni gruppi indigeni del Brasile, come i Tupinambá, praticavano il cannibalismo come atto di vendetta nei confronti dei nemici, mentre presso le tribù della Papua Nuova Guinea, come i Fore, il consumo rituale dei corpi dei defunti era un segno di rispetto e legame con gli antenati.

Il cannibalismo non è stato però solo un fenomeno rituale, ma anche una strategia di sopravvivenza in situazioni estreme: dai marinai naufraghi alle popolazioni intrappolate sotto assedio, la disperazione ha spesso spinto gli esseri umani a infrangere il più grande tabù della nostra specie. In effetti, anche in Europa, durante periodi di carestia estrema, si verificarono episodi di antropofagia per pura sopravvivenza. Durante l’assedio di Leningrado (1941-1944), in cui la popolazione russa rimase intrappolata per quasi 900 giorni senza rifornimenti, si registrarono numerosi casi documentati di cannibalismo, con le autorità sovietiche che arrivarono a istituire pene severe per contrastarlo. La Grande Carestia in Irlanda (1845-1852), causata dalla diffusione della peronospora della patata, portò a condizioni di fame estrema, con racconti di persone disperate che si nutrivano dei corpi dei defunti. Anche nei primi insediamenti americani, come Jamestown nel 1609, i coloni, privi di cibo e assediati dalle difficoltà ambientali, ricorsero al cannibalismo.

Mangiare un appartenente alla propria specie

Il cannibalismo continua a essere, ancora oggi, un argomento di forte impatto culturale e antropologico. Se da un lato suscita ripugnanza, dall’altro affascina, e alimenta storie, film e romanzi. Che sia stato praticato per necessità o per rituali religiosi, è indubbio che si tratti di una realtà storica e antropologica che ha accompagnato l’umanità per secoli, lasciando un’ombra inquietante nella nostra memoria collettiva. Al di là dell'orrore che ispira, il cannibalismo sfida i confini della nostra identità come esseri umani. Per molte culture, il corpo non è solo carne, ma un simbolo di appartenenza, memoria e spiritualità. Consumare la carne di un proprio simile significherebbe allora superare il limite ultimo della nostra umanità.

In un certo senso, il cannibalismo non è solo una pratica alimentare estrema, ma una frattura simbolica nel modo in cui una società definisce l'umano. Mangiare un appartenente alla propria specie destabilizza le fondamenta della cultura, poiché rompe il confine tra chi appartiene alla comunità e chi è considerato "altro".

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)