Vi è mai capitato di avere il naso completamente bloccato a causa di un raffreddore e scoprire che il vostro piatto preferito è diventato insapore, quasi come segatura? Questa illusione di "perdita di gusto" ci rivela che ciò che chiamiamo sapore è una sinfonia complessa, dove il gusto percepito sulla lingua tramite le papille gustative e l'aroma percepito retronasalmente si uniscono in una esperienza comune. Una recente ricerca scientifica, pubblicata su Nature Communications a settembre 2025, va alla ricerca del luogo dove avviene l'incontro tra gusto e olfatto, scoprendo che avviene molto prima di quanto pensassimo precedentemente: gli odori infatti, sia dolci che salati, attivano le stesse aree del cervello che si accendono quando stiamo effettivamente mangiando quella pietanza.

Olfatto e gusto: come lavorano insieme

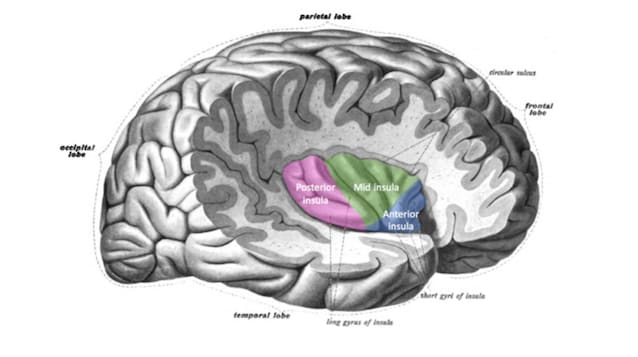

Solitamente, il cervello gestisce le informazioni sensoriali attraverso dipartimenti dedicati, e solo successivamente i vari elementi vengono combinati (in quelle che si chiamano "cortecce associative") per costruire un'unica rappresentazione unitaria e coerente della realtà che abbiamo davanti. Per esempio, per ciò che riguarda il gusto, i segnali inviati dalla lingua attraverso le papille gustative arrivano all'insula, nota anche come corteccia gustativa primaria: immaginiamola come il centro del controllo del gusto. Invece, gli aromi e gli odori, specialmente quelli che risalgono dal naso mentre mastichiamo (il famoso olfatto retronasale), vengono inizialmente elaborati nella corteccia piriforme.

Ora, quello che si credeva fino a prima di questo studio, è che il punto d'incontro tra gusto e olfatto si trovasse nella corteccia orbitofrontale, e che i due segnali si unissero in quest'area solo dopo essere passati su binari paralleli che non si incontravano prima. Ma, dopo l'indagine portata avanti nel Karolinska Institutet di Stoccolma, si è visto che l'insula viene attivata sia dalle sensazioni di "dolce" e "salato" provenienti dalla lingua, sia da quella proveniente dall'olfatto retronasale.

L’esperimento con la vaniglia

Un aroma, come quello di vaniglia, può provocare una sensazione di dolce anche in assenza dei recettori del gusto. Se l'integrazione avviene tardi, nella corteccia orbitofrontale, come si spiega l'immediatezza della sensazione di dolce non appena annusiamo l'aroma di vaniglia? Per rispondere a questa domanda, i ricercatori hanno ideato un esperimento ingegnoso utilizzando la fMRI, uno strumento che permette di vedere le attivazioni del cervello in tempo reale, su soggetti sani a cui sono stati sottoposti gusti e odori congruenti (per esempio, un gusto dolce con un odore dolce; un gusto acido con un odore acido, e via dicendo). Dopo questa fase di "familiarizzazione", dentro la fMRI i partecipanti hanno ricevuto le stesse componenti sensoriali, ma stavolta separatamente. L'esperimento, così costruito, permetteva di interrogare direttamente il cervello per vedere se l'odore, da solo, era in grado di attivare gli stessi circuiti neurali del gusto con cui era stato precedentemente associato.

La scoperta del codice gusto-olfattivo dell'insula

I risultati hanno sorpreso tutti (altrimenti non avremmo scritto questo articolo): i pattern di attivazione cerebrali evocati dagli odori retronasali erano indistinguibili dai pattern evocati dai gusti associati. In particolare una sotto-sezione dell'insula, la agranulare anteriore, si è attivata non solo per il gusto (a differenza della sotto-sezione granulare dell'insula, che invece si attiva esclusivamente per il gusto), ma anche per l'odore associato, incrociando i due dati per fornire un primo e veloce "identikit olistico del sapore".

La motivazione per la quale non si era riusciti a vedere questa attivazione peculiare fino a oggi sta nel modello di analisi. Il modello classico, chiamato mass-univariate general linear model, si basa sulla semplice ampiezza media del segnale BOLD in una regione, cioè sulla quantità di ossigeno medio in una zona cerebrale: se in una zona si osserva un incremento di ossigeno, si assume che quella zona sia attiva più del normale, dato l'aumentato flusso del sangue segnalato dall'innalzamento dei livelli di ossigeno. Il tipo di analisi messo in atto in questo esperimento, invece, si chiama multivariate pattern analysis: è più sensibile a variazioni sottili e a un maggior numero di dettagli, perché non si basa sull'attività media di un'area (come fa la tecnica precedente), ma analizza come l'attività si distribuisce nello spazio all'interno dell'area. È un po' come se si basasse sul comportamento dei singoli neuroni in un'area, e non sul solo comportamento medio.

Questo studio ha quindi il merito di aver "promosso" il ruolo dell'insula, elevandolo da semplice ricevitore di segnali gustativi primari a un centro cruciale e preliminare per l'integrazione del sapore, e ci ha svelato una più profonda e complessa integrazione tra questi due sensi considerati, di solito, "minori".

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)