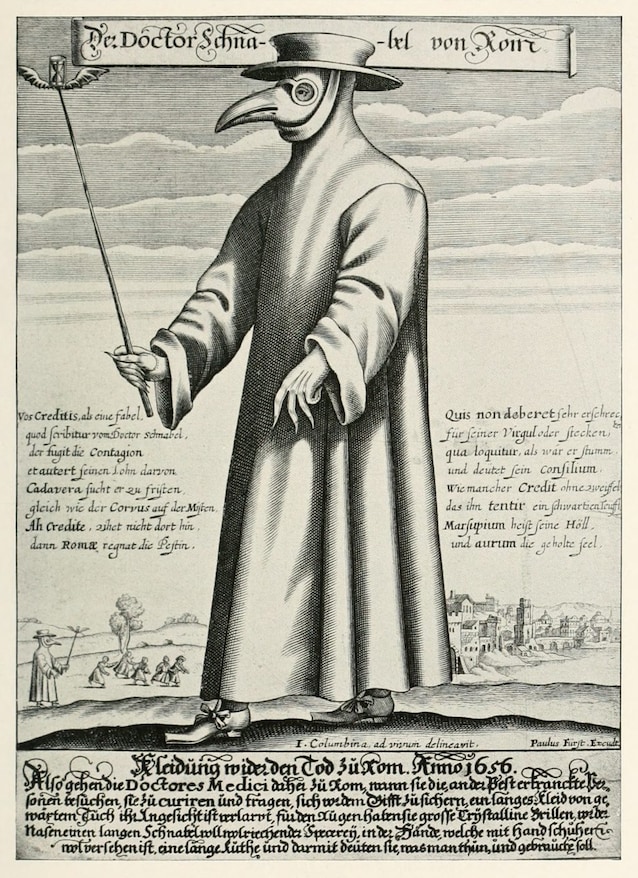

L’abito del medico della peste era composto da una lunga tunica e da una maschera con occhiali e un lungo becco ricurvo. Serviva per impedire il contatto dei medici con l’«aria infetta», giacché, fino all’Ottocento, si riteneva che epidemie e pestilenze fossero provocate dai miasmi, come dei cattivi odori diffusi nell’aria. La storia dell’abito non è nota con certezza: le prime notizie in merito all’uso di maschere da parte dei medici che visitavano gli ammalati di peste risalgono al XIV secolo ma, nella sua forma completa, l’abito è attestato solo dal ‘600 rimanendo in uso fino al secolo successivo, quando la peste scomparve dall’Europa, per diventare poi un elemento del folklore, tanto che oggi il becco ricurvo è diventato una maschera veneziana.

Qual era il ruolo della maschera con il becco da uccello

L’abito del medico della peste era la veste usata nei secoli del Basso Medioevo e dell’Età moderna dai dottori che visitavano gli ammalati durante le epidemie. L’abito era formato da una lunga tunica nera e da una maschera con occhiali e becco ricurvo, che ne costituiva l’elemento più caratteristico. Il becco serviva a filtrare l’aria: secondo le credenze scientifiche del tempo, le malattie infettive erano provocate dai miasmi, sostanze nocive presenti, in determinate circostanze, nell’aria. La teoria miasmatica è rimasta popolare fino al XIX secolo, quando, grazie a scienziati come Louis Pasteur, Robert Koch e altri, è stato dimostrato scientificamente che le malattie infettive sono provocate da batteri e virus.

Al tempo della teoria miasmatica, si riteneva che per evitare il contagio fosse necessario non respirare l’aria «infetta». Per tale ragione, i medici inserivano nel becco della maschera erbe e fiori secchi, come rose e garofani, che avrebbero dovuto tenere lontani i cattivi odori. L’abito del medico della peste traeva dunque le sue origini da teorie che oggi sappiamo essere infondate. Tuttavia, «proteggendo» la respirazione, è probabile che garantisse qualche forma di protezione a chi lo indossava.

Storia dell’abito del medico della peste

Le prima notizie in merito all’uso di maschere per proteggersi dal contagio risalgono al 1373, quando era iniziata da poco la seconda pandemia di peste che aveva preso avvio con la “morte nera” del 1347-48 per durare fino al Settecento. Non sappiamo con precisione che forma avessero le prime maschere, ma è probabile che sin dalle origini avessero il lungo becco ricurvo. Documenti più precisi risalgono al ‘600: nel 1619 il medico di corte di Luigi XIII, Charles de Lorme, elaborò un modello di abito completo per proteggersi dai miasmi, traendo ispirazione dalle armature dei soldati. In Italia, nello stesso secolo fu composta una poesia che lo descriveva. Sappiamo inoltre che l’abito, nella sua forma completa, fu usato dai medici durante le maggiori epidemie di peste del ‘600: quella che interessò l’Italia centro-settentrionale nel 1630-31 (la peste detta “manzoniana”, perché descritta nei Promessi Sposi), quella sviluppatasi nella città olandese di Nimega nel 1637, quella che colpì Napoli e Roma nel 1656. Naturalmente, i cittadini erano terrorizzati dal vedere medici che indossavano l’abito della peste, sapendo bene che erano un presagio di morte.

L’uso dell’abito cadde in disuso nel Settecento, in concomitanza con la sparizione della peste dall’Europa (l’ultima grande epidemia colpì la città di Marsiglia nel 1720). Da allora, la maschera con il becco ricurvo è diventata un elemento del folklore ed è usata in occasione del Carnevale di Venezia. La popolarità dell’abito, inoltre, è aumentata nel 2020, a causa della pandemia del Covid-19, che ha fatto crescere in tutto il mondo l’interesse per le epidemie del passato.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)