Un SMS o un messaggio ricevuto tramite una delle tante app di messaggistica istantanea come WhatsApp oggi così popolari vi promette fortuna e prosperità a una condizione: che lo inoltriate a un certo numero di contatti. E se non lo fate? Anni e anni di sventura. Spesso è in simili messaggi che consistono le cosiddette “catene di Sant'Antonio”, un fenomeno che affonda le sue radici nei secoli passati e che, con l'avvento del digitale, fa affidamento non più alla cara vecchia carta, ma ai nuovi sistemi di comunicazione che tutti usiamo quotidianamente. Le catene hanno sempre fatto leva su elementi emotivi e simbolici: dalla fede nella protezione divina, alla paura della sfortuna, fino al desiderio di partecipare a una sorta di movimento collettivo che ci fa sentire parte di una comunità. Oggi si sono trasformate in veri e propri strumenti che possono alimentare lo spam, il furto di dati e sistemi piramidali illegali. Comprendere il loro funzionamento significa capire come la comunicazione virale sfrutti le debolezze umane, ieri come oggi, e imparare a difendersi senza cadere in facili allarmismi.

In questo approfondimento ricostruiremo le origini del fenomeno, che come avrete capito è nato ben prima di Internet, per poi analizzare come le catene abbiano trovato nuova vita nei social e nei sistemi di messaggistica istantanea. Infine, vi mostreremo quali pericoli si nascondono dietro messaggi apparentemente innocui e quali strategie adottare per proteggere voi e i vostri cari.

Le antiche origini delle catene di Sant'Antonio

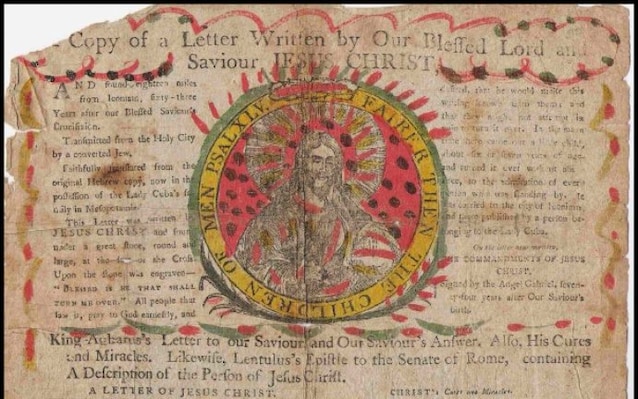

Ben prima dell'avvento di smartphone e social network, le prime catene circolavano sotto forma di “lettere dal cielo”. Erano testi scritti con cura, delle vere e proprie opere calligrafiche, che si dicevano provenire direttamente da Dio, Gesù Cristo o, comunque, da una qualche entità divina. Chi le riceveva era convinto che custodirle portasse protezione spirituale. Nella loro evoluzione, tra XIX e XX secolo, queste lettere si trasformarono in messaggi più brevi e facili da replicare: non contava più l'oggetto fisico in sé e la cura con cui era stato prodotto: era il contenuto da diffondere velocemente a essere al centro di questi messaggi. E qui nacque l'elemento caratteristico di quelle che oggi chiamiamo catene di Sant'Antonio: la necessità di copiarle e spedirle a più persone per garantire il beneficio promesso nel messaggio o evitare il castigo divino previsto per i dissidenti.

In Italia le prime testimonianze documentate di questo tipo di messaggi risalgono al 9 gennaio 1849, quando la Gazzetta del Popolo pubblicò un articolo di denuncia contro una catena che chiedeva di scrivere a nove persone. La diffusione di simili messaggi avveniva in un contesto storico segnato dalle guerre d'indipendenza, e non mancavano interpretazioni politiche: alcuni le vedevano come strumenti di propaganda o di destabilizzazione. Durante la Prima guerra mondiale circolavano persino versioni che attribuivano al futuro imperatore Francesco Ferdinando la sorte di aver interrotto una catena, quasi fosse la causa scatenante del conflitto.

Con il tempo, le catene si “secolarizzarono”: non più preghiere, ma catene della “buona fortuna”, che riprendevano il numero simbolico nove e facevano leva sulla superstizione popolare. È solo negli anni '20 che il nome di Sant'Antonio iniziò a essere associato stabilmente a questo genere di messaggi, probabilmente perché un testo particolarmente noto lo invocava, fino a diventare il termine comune per indicare l'intera tipologia di scritti.

Le catene di Sant'Antonio ai tempi del digitale

Se in passato le catene richiedevano un certo impegno – copiare nove lettere a mano o dattiloscriverle richiedeva non poco tempo e denaro – con l'introduzione della fotocopiatrice prima e con Internet poi il meccanismo con cui diffondere questi messaggi è cambiato contribuendo alla loro proliferazione. In modo particolare, con la diffusione sempre più diffusa delle e-mail negli anni '90, le catene hanno ricevuto nuova linfa vitale e hanno iniziato a diffondersi in modo importante. Nonostante lo spam di messaggi di posta elettronica sia in chiaro contrasto con le più basilari regole della netiquette (il galateo online), le catene di Sant'Antonio “digitali” hanno continuato a prolilefare, assumendo persino nuove forme.

Oggi, grazie a SMS, WhatsApp, Telegram e altre piattaforme di messaggistica istantanea, queste catene si presentano come richieste di aiuto per bambini malati, appelli a cause umanitarie, allarmi infondati su emergenze inesistenti (o anche esistenti), oppure come promesse di arricchimento rapido. Spesso manipolano le emozioni per spingere gli utenti a inoltrarle, e la loro diffusione è favorita dalla tendenza a condividere senza verificare le fonti. In molti casi, diventano strumenti di spam: gli spammer usano le catene per raccogliere migliaia di indirizzi e-mail da rivendere. Altre volte sono il volto camuffato di veri e propri sistemi piramidali, in cui viene richiesto l'invio di denaro ai vertici della catena, promettendo guadagni facili a chi partecipa. Queste pratiche sono illegali in Italia, come stabilito dalla legge 173 del 2005 e ribadito dalla Corte di cassazione nel 2012.

Ma il digitale ha anche aperto uno spazio nuovo: le catene di Sant'Antonio intese come strumenti di attivismo simbolico. Oggi può capitare di ricevere inviti a spegnere dispositivi per qualche minuto, come forma di protesta collettiva contro guerre o politiche ambientali o a compiere altre azioni simili. La filosofa Maura Gancitano, in un'intervista rilasciata all'agenzia ANSA, riguardo a questo particolare fenomeno ha spiegato:

Diciamo che è da qualche anno assistiamo a una crescente diffusione di manifestazioni simboliche digitali, gesti collettivi che cercano di trasformare la partecipazione in un'azione condivisa, accessibile e visibile. Si tratta di rituali brevi, replicabili e facilmente diffondibili che a volte sostituiscono forme tradizionali di protesta o di associazionismo, e questo accade per varie ragioni, tra cui il fatto che danno modo di partecipare anche a chi non può scendere in piazza, a chi vive in provincia e in piccoli centri, ma così può sentirsi parte di una comunità che non rimane indifferente. In alcuni casi riescono a costruire attenzione mediatica e a mobilitare persone che altrimenti resterebbero ai margini.

Come difendersi e spezzare le catene di Sant’Antonio

Nonostante abbiano perso parte della forza intimidatoria che le caratterizzava nei secoli passati, le catene di Sant'Antonio continuano a rappresentare un rischio. La minaccia di sfortuna o di morte è sempre priva di fondamento, ma il danno reale che questi messaggi possono provocare è concreto ed è insito nel loro contenuto ingannevole. La diffusione di informazioni false portata avanti da alcune catene di Sant'Antonio rischia di alimentare in modo massiccio la sempre più diffusa disinformazione, fertilizzata in modo importante anche grazie a un uso improprio degli strumenti di intelligenza artificiale generativa. Oltre alla propagazione delle fake news, questi messaggi possono diventare anche un importante veicolo per tentativi di truffa basati sull'ingegneria sociale, cioè l'arte di manipolare le persone inducendole a rivelare informazioni riservate.

Per difendersi dalle catene di Sant'Antonio è sufficiente applicare due princìpi fondamentali:

- Analizzare il messaggio ricevuto: mai prendere per oro colato quanto scritto in un'e-mail o in un messaggio WhatsApp, anche se proviene da uno dei nostri contatti.

- Pensare prima di inoltrare: se non siete certi della veridicità di una certa informazione, ignorare il messaggio è sempre la scelta migliore. D'altra parte, l'ossigeno che permette alle catene di Sant'Antonio di sopravvivere è proprio la condivisione alimentata dagli utenti che sono sia vittime che carnefici di simili messaggi.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)