Il tabacco nasce come pianta originaria delle Americhe ma nel corso della storia è diventato ben presto un prodotto a diffusione globale, fino a diventare una delle principali colture di esportazione delle colonie inglesi per diversi secoli. Dal 1617 al 1793 fu la materia prima più preziosa per l’export verso l’Europa e fino agli anni ’60 del Novecento gli Stati Uniti rimasero il primo produttore mondiale. Nel secondo Dopoguerra, poi, è arrivato il vero boom: tra il 1971 e il 1997 la produzione globale è cresciuta del 40% fino a raggiungere 5,9 milioni di tonnellate – con un picco nel 1992 di 7,5 milioni. A trainare non furono i Paesi ricchi, ma quelli emergenti: in particolare la Cina, che nel 1971 rappresentava il 17% della produzione mondiale e nel 1997 saliva al 47%.

Oggi la geografia del tabacco è completamente cambiata. Secondo dati FAO, nel 2018 i primi produttori erano Cina (2,24 milioni di tonnellate), Brasile (762mila), India (750mila), seguiti da Stati Uniti, Indonesia e Zimbabwe. In passato l’Italia figurava tra i primi dieci produttori (oltre 100mila tonnellate a metà anni 2000), ma oggi il comparto nazionale è marginale, calato come quello di altri Paesi come Stati Uniti e Grecia. In Occidente il consumo resta quindi alto, ma la produzione si è spostata altrove anche a seguito di provvedimenti volti a disincentivare il consumo di tabacco: in Italia fuma quasi 1 adulto su 4 – in media il 23,8% della popolazione.

Quanto vale il mercato mondiale del tabacco

Nel 2025, secondo le rilevazioni di Statista, il mercato dei prodotti del tabacco a livello mondiale avrà generato un fatturato di 988,4 miliardi di dollari statunitensi – con un tasso di crescita annuale del 2,57% – spartiti soprattutto tra cinque grandi multinazionali: China National Tobacco Corporation (CNTC) al primissimo posto, Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Japan Tobacco International (JTI) e Imperial Brands (oltre ad Altria per gli USA). A livello globale, la Cina è oggi il Paese che genera il fatturato più elevato nel mercato dei prodotti del tabacco, con 303 miliardi di dollari statunitensi nel 2025.

Secondo uno studio pubblicato su The Lancet Public Health, negli ultimi 30 anni il fumo è stato responsabile di oltre 175 milioni di decessi a livello globale e nonostante i notevoli progressi nella riduzione della prevalenza del fumo in molti Paesi, esso rimane uno dei principali fattori di rischio per morbilità e mortalità prevenibili. Oggi, nel mondo, ci sono circa 1,13 miliardi di fumatori. Secondo l’OMS, il consumo di tabacco rappresenta una delle più grandi minacce alla salute pubblica che il mondo abbia mai affrontato, responsabile ogni anno di oltre 7 milioni di morti – di cui un milione e mezzo per fumo passivo –, oltre che di disabilità e sofferenze a lungo termine dovute a malattie correlate – con un costo stimato di oltre 2 trilioni di dollari tra spese sanitarie e produttività persa. Sempre secondo l’OMS, il tabacco potrebbe causare entro il 2030 fino a 8 milioni di morti l'anno se non si interverrà adeguatamente.

I fumatori stanno aumentando o diminuendo?

Secondo i dati raccolti nel “Tobacco Atlas”, sebbene la percentuale di fumatori a livello globale sia diminuita, passando dal 22,7% nel 2007 al 17% nel 2021, il numero di fumatori è aumentato con il crescere della popolazione e il numero assoluto di fumatori nel mondo resta altissimo (oltre 1 miliardo di persone come accennato). Ma la prevalenza sta cambiando: nei Paesi ad alto reddito il consumo cala (in generale in Europa occidentale), mentre cresce nei Paesi a medio-basso reddito, in particolare nel Sud-est asiatico e in Africa.

Se si guarda alla prevalenza standardizzata per età (una misura che permette di confrontare popolazioni diverse tenendo conto delle differenze nella distribuzione per età), si osserva un calo costante negli ultimi vent’anni. In Italia, dal circa 30% di fumatori nel 2000 siamo passati a poco più del 22% nel 2021, per poi risalire negli anni successivi. In Europa occidentale si osserva un trend simile, con Grecia e Turchia ancora sopra il 30%, mentre in Asia e Africa i numeri restano alti, soprattutto in Indonesia, Bangladesh e Cina, dove fumano ancora più del 25% degli adulti.

A livello globale, nel 2019 almeno 940 milioni di uomini e 193 milioni di donne di età pari o superiore a 15 anni erano fumatori abituali. Più del 75% degli uomini che fumano quotidianamente vive in Paesi con un Indice di sviluppo umano – l’indicatore delle Nazioni Unite che misura il livello medio di sviluppo di un Paese sulla base di tre dimensioni fondamentali, cioè salute, istruzione e tenore di vita — medio o alto —, mentre oltre il 53% delle donne che fumano quotidianamente vive in Paesi con un Indice di sviluppo umano molto alto. In sintesi: oggi ci sono meno fumatori nei Paesi ricchi, ma più fumatori in quelli a basso e medio reddito, dove l’industria spinge con forza le vendite.

In diverse zone del mondo, nonostante una riduzione del consumo pro capite, il consumo totale è infatti aumentato in modo significativo, a causa di una combinazione di rapida crescita economica e marketing aggressivo da parte dell’industria del tabacco. Quest’ultimo è il focus del rapporto 2025 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, “Unmasking the appeal: Exposing industry tactics on tobacco and nicotine products”: tra le tattiche più comuni, l’utilizzo di aromi e additivi che esaltano il gusto e mascherano l’asprezza del tabacco, aumentando la probabilità di un uso continuativo e riducendo le possibilità di smettere, e gli imballaggi accattivanti, che ricordano giocattoli e dolciumi. Queste strategie influiscono non solo sull’iniziazione all'uso, ma anche sulla difficoltà di cessazione, aumentando il rischio di dipendenza e le conseguenze a lungo termine sulla salute.

I dati sui fumatori in Italia

In Italia fuma quasi 1 adulto su 4 – in media il 23,8% della popolazione, con un primato negativo in Molise (31,4%) e uno positivo in Veneto (19,7%). Secondo i dati Logista e Ipsos, il numero stimato di fumatori di sigarette classiche e “vapers” per il 2024 è di circa 12,4 milioni di persone.

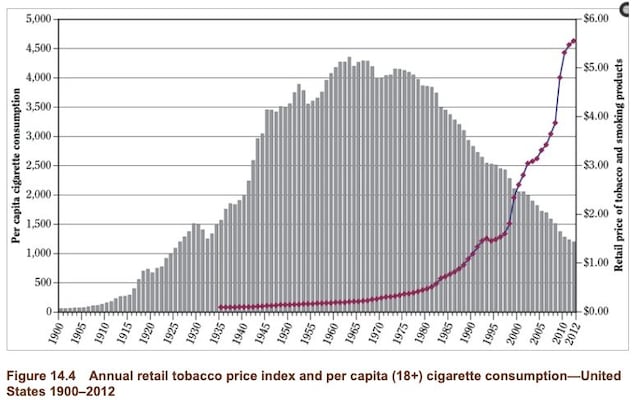

Un indicatore interessante è il consumo di sigarette pro capite (“sticks per person per year”): negli anni ’70 in Italia si superavano le 3.000 sigarette pro capite l’anno, mentre oggi si è scesi sotto le 1.500. Il consumo medio giornaliero, secondo i dati 2023-2024 dell’Istituto Superiore di Sanità, è di circa 12 sigarette – ma 22 fumatori su 100 ne consumano più di un pacchetto al giorno.

Le sigarette tradizionali restano per il momento il prodotto più acquistato (9,8 milioni di consumatori); le sigarette elettroniche – al pari degli stick da inalazione – vengono acquistate da circa 3 milioni di persone. Si tratta di numeri che si sovrappongono, vista la crescente tendenza al policonsumo di cui parleremo meglio nel prossimo paragrafo.

Oggi in Italia il mercato dei prodotti da fumo e inalazione vale circa 23 miliardi di euro (circa l’1% del PIL), ma è rilevante l’impatto dell’acquisto da canali non autorizzati: il 12% dei fumatori (circa 1,5 milioni di persone) utilizza infatti canali “non ufficiali” di acquisto, soprattutto nella categoria delle e-cig, per un valore di circa 1,2 miliardi di euro (il 5% del valore totale di mercato).

L’impatto di e-cig e sigarette a tabacco riscaldato

Dai primi anni Duemila in avanti il mercato del tabacco ha vissuto una rivoluzione: la diffusione delle sigarette elettroniche e dei prodotti a tabacco riscaldato ha modificato profondamente i consumi. Le e-cig hanno aperto il mercato delle alternative “senza combustione”, attirando in particolare i giovani e chi voleva ridurre o smettere di fumare, soprattutto in Italia e Giappone. In Paesi come il Giappone il passaggio agli “heated tobacco products” (HTP), immessi sul mercato dal 2016, ha determinato un calo drastico del consumo di sigarette tradizionali: oltre il -30% in meno di dieci anni. In generale, tuttavia, secondo i dati globali, l’adozione di dispositivi elettronici non sembra rappresentare una scelta verso l’abbandono della sigaretta tradizionale, ma piuttosto l’occasione per mantenere questa abitudine e fare un uso congiunto dei diversi prodotti.

Per le big company, questi prodotti non rappresentano più solo una nicchia: oggi valgono oltre il 30% del fatturato di aziende come Philip Morris International, che comunica di voler diventare “smoke-free” entro il 2030. A muovere non è solo innovazione tecnologica, ma anche strategia industriale e di marketing, che mira a spostare i ricavi su questa fascia di mercato, senza però effettivamente combattere la dipendenza dalla nicotina. Durante il “World No-Tobacco Day 2025” sono state messe in luce dalla World Conference on Tobacco Control le tattiche di marketing dei produttori di e-cig, heated tobacco e pouch di nicotina, che tendono a presentarle come opzioni alternative più sane: mancando la combustione, il rischio cancerogeno è teoricamente più basso, tuttavia il rischio di dipendenza da nicotina resta lo stesso, dal momento che in pochi utilizzano questo dispositivo senza il ricorso all’aggiunta di nicotina liquida.

Mentre aziende come Philip Morris International affermano che il 72% di chi utilizza sigarette e tabacco riscaldato ha abbandonato le sigarette, una metanalisi a partire da 26 studi realizzati in tutto il mondo (16 in Asia, 9 in Europa e 2 in Nord America) ha rilevato che il 68% di chi fuma tabacco riscaldato è anche fumatore di sigarette tradizionali. Uno studio italiano del 2024 mostra tra i fumatori una possibilità di smettere ridotta del 17% tra chi fa uso di tabacco riscaldato, rispetto a chi non ne fa uso, e che tra i non fumatori di sigarette tradizionali chi consuma tabacco riscaldato ha sei volte di più la probabilità di cominciare.

Anche in Italia è aumentato l’acquisto di questi prodotti, con la conquista in pochi anni di circa il 10% del mercato – e un consumo congiunto di sigarette tradizionali e dispositivi elettronici cresciuto al 4,8% nel 2024 contro l’1,5% nel 2019. Nonostante l’introduzione recente e i numeri ancora contenuti, per le HTP si evidenziano in Italia già differenze significative per età e genere: la quota di persone che usano i dispositivi a tabacco riscaldato raggiunge il 9% fra i 18-24enni ed è più alta fra le donne, soprattutto nelle generazioni più giovani. Inoltre, si osserva un gradiente per istruzione che vede aumentare il valore dell’indicatore da meno dell’1% per chi ha al massimo la licenza elementare al 4% di chi ha la laurea, mentre non sembrano esserci differenze legate alla disponibilità economica.

Il consumo di tabacco tra i giovani sta aumentando

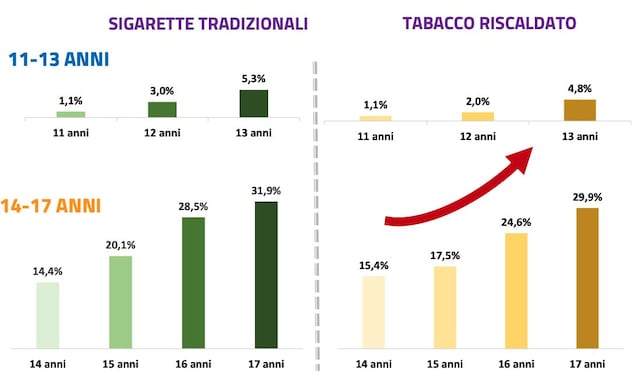

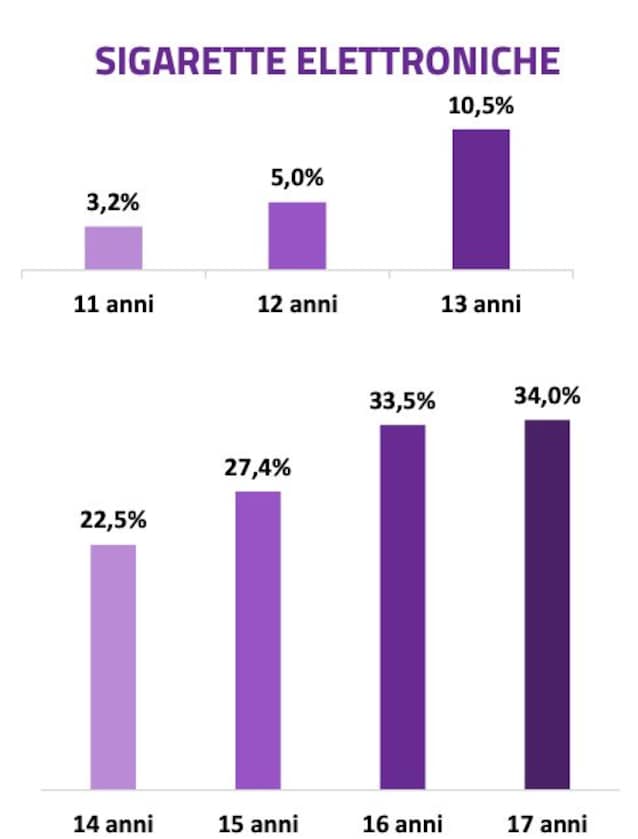

Come rilevano i più recenti dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, i consumi tra i più giovani sono però aumentati, proprio a causa di questi nuovi prodotti che hanno affiancato le sigarette tradizionali: quasi il 40% degli studenti delle superiori ne fa uso, annullando il trend in discesa che si vedeva nei fumatori adulti – nel biennio 2023-2024, solo il 12% dei fumatori che ha provato a smettere ci è riuscito. Il cosiddetto "policonsumo" riguarda infatti la grande maggioranza dei 14-17enni fumatori e una quota sempre maggiore di adulti, con rischi crescenti per la salute di una nuova generazione di consumatori dipendenti. La sigaretta elettronica coinvolge il 4% della popolazione, con picco tra i 18-24enni (8%), contro un 3% della fascia 50-69.

Secondo l’ultimo Rapporto Nazionale sul consumo di tabacco e nicotina, pubblicato nel 2025 dall’Osservatorio Fumo, Alcol e Droga dell’Istituto Superiore di Sanità, nella fascia 14-17 anni il 37,4% usa almeno un prodotto tra sigarette, e-cig o tabacco riscaldato e il 70,7% è policonsumatore (utilizza cioè più di un dispositivo) – era il 38,7% nel 2022. Nella fascia 11-13 anni i consumatori sono passati dal 26% al 45,5% in soli due anni.

L’uso di sigarette, tabacco riscaldato o e-cig è più frequente nei weekend e nel 86,8% dei casi i prodotti contengono nicotina. Il 62,6% dei più giovani dichiara di non aver ricevuto un rifiuto all’acquisto, nonostante il divieto di vendita ai minori.

Le conseguenze ambientali della coltivazione di tabacco

Il World Tobacco Control, nell’ultimo summit a Dublino, nel 2025, porta l’attenzione non solo sul problema sanitario, ma anche su quello ambientale. Il ciclo produttivo del tabacco è infatti molto dannoso, perché implica deforestazione, uso pesante di pesticidi, degradazione del suolo, mentre l’inquinamento che ne deriva è altissimo: circa 4,5 trilioni di mozziconi di sigaretta vengono gettati ogni anno, molti dei quali non biodegradabili, e contengono sostanze tossiche che contaminano terreni e acque. Per non parlare delle sigarette elettroniche usa-e-getta e dei dispositivi monouso a nicotina, che generano un crescente aumento di plastica e rifiuti elettronici.

In Italia, secondo lo studio di Ipsos e Logista, quasi il 70% degli utilizzatori di prodotti da inalazione conosce il circuito organizzato di raccolta, recupero e riciclo delle e-cig esauste (che confluiscono nei RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), attivo in 30 mila tabaccherie.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)