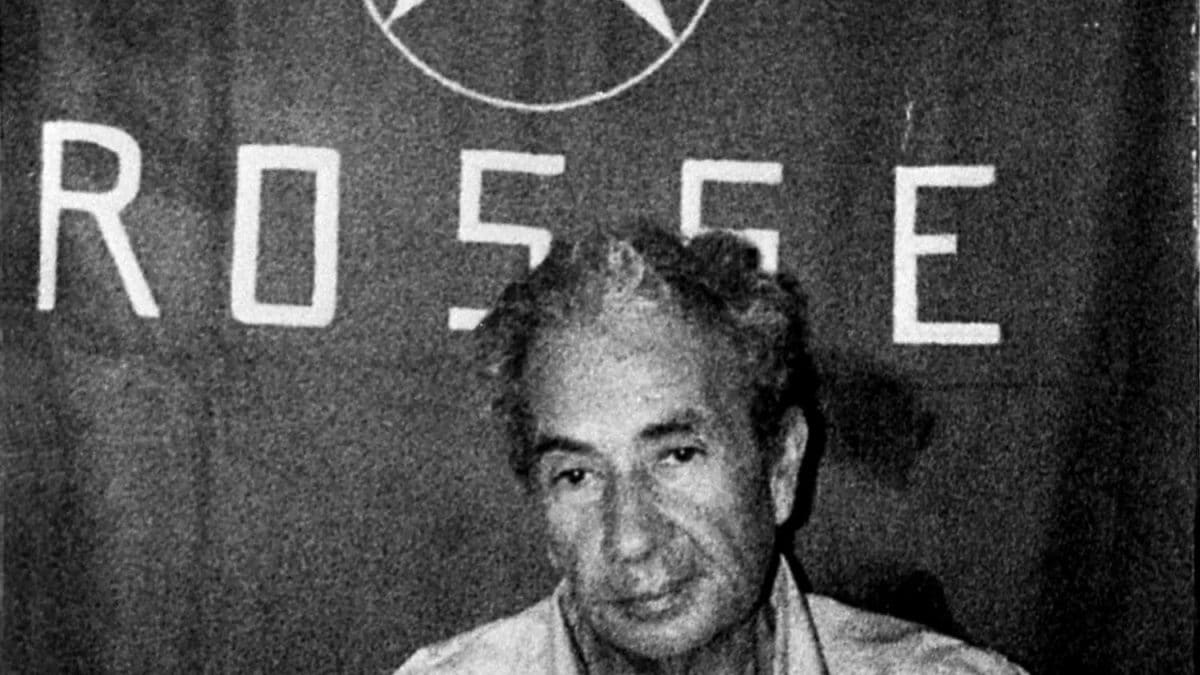

Aldo Moro, politico e giurista italiano, era una delle figure di punta della Democrazia cristiana e uno dei principali esponenti politici italiani, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978. Fu presidente del consiglio per diversi anni e si contraddistinse per la disponibilità a cercare accordi con i partiti di sinistra. Negli anni '70, fu uno dei promotori del «compromesso storico», cioè l’ipotesi di inserire esponenti del Partito comunista italiano nella compagine di governo. Moro fu sequestrato a Roma dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 e tenuto prigioniero per 55 giorni, nel corso dei quali fu sottoposto a un «processo» per le sue «responsabilità politiche». Fallite le trattative per ottenere dallo Stato la liberazione di alcuni brigatisti detenuti in cambio di Moro, il 9 maggio Mario Moretti uccise l’ostaggio. La sua morte ebbe conseguenze profonde sulla politica italiana.

Chi era Aldo Moro

Aldo Moro, nato a Maglie (Lecce) il 23 settembre 1916, fu uno dei principali esponenti politici italiani dagli anni '40 alla morte, avvenuta il 9 maggio 1978. Durante il fascismo fu presidente della Federazione universitaria cattolica italiana e uno dei fondatori della Democrazia cristiana (Dc), partito che ha dominato la scena politica fino all’inizio degli anni ‘90. Deputato all’Assemblea costituente nel 1946, negli anni successivi Moro ottenne numerosi incarichi di governo e fu Presidente del consiglio dal 1963 al 1968 e nuovamente dal 1974 al 1976.

Moro si mise in luce per l’approccio riformista, per l’abilità nel trovare compromessi e per la disponibilità a coltivare rapporti con i partiti di sinistra. Negli anni '70 fu uno dei fautori del «compromesso storico», cioè l’accordo con il Partito comunista italiano (Pci) per allargare la maggioranza che sosteneva il governo e l'esecutivo stesso, includendo al suo interno i comunisti. Per la politica italiana, il «compromesso storico» sarebbe stata una vera e propria rivoluzione, perché dal 1947 il Pci, pur essendo il secondo partito per numero di consensi, era escluso dalle compagini di governo. Moro sviluppò la strategia del compromesso insieme a Enrico Berlinguer, segretario del Pci, ma non riuscì a portarla a termine perché fu sequestrato e ucciso dalle Brigate rosse.

Il rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse e la prigionia

Le Brigate Rosse (Br) furono una delle principali formazioni eversive degli «anni di piombo» (grosso modo coincidenti con gli anni '70), nel corso dei quali in Italia erano attivi gruppi terroristici sia di estrema sinistra, orientamento proprio delle Br, sia di estrema destra. Il gruppo nacque all’inizio degli anni '70 e per alcuni anni prese di mira dirigenti d’azienda, poliziotti e magistrati; in seguito lanciò «l'attacco al cuore dello Stato», colpendo gli esponenti della classe politica.

Nel 1978 le Brigate Rosse decisero di compiere un gesto eclatante, sequestrando uno dei maggiori uomini politici italiani: scartata l'ipotesi di rapire Giulio Andreotti, che era troppo protetto, decisero di puntare su Moro, che in quel momento era presidente del consiglio nazionale della Dc, ma non aveva incarichi di governo. L’operazione scattò il mattino del 16 marzo: Moro viaggiava su un auto insieme a due agenti di scorta; altri tre agenti seguivano il presidente su un'altra vettura. Quando le due automobili giunsero in via Mario Fani, nella parte settentrionale di Roma, una vettura guidata da Mario Moretti – considerato per certi aspetti il leader delle Br – bloccò il passaggio. Entrò allora in azione il gruppo di fuoco, composto da quattro brigatisti travestiti da aviatori dell’Alitalia (Valerio Morucci, Franco Bonisoli, Prospero Gallinari e Raffaele Fiore), che si avvicinarono alle due auto e fecero fuoco con i loro mitra, uccidendo i cinque agenti della scorta. I brigatisti prelevarono quindi Moro, che era scioccato ma illeso, lo nascosero in un’automobile e lo condussero in una piccola cella approntata in un appartamento in via Camillo Montalcini, pomposamente ribattezzata «prigione del popolo».

I 55 giorni di detenzione di Moro nella prigione del popolo e l’omicidio

Nell’appartamento di via Montalcini, tre brigatisti si occupavano di sorvegliare e accudire il prigioniero: Prospero Gallinari, Germano Maccari e Anna Laura Braghetti. Spesso si recava nella casa anche Moretti, incaricato di interrogare Moro: il leader democristiano fu infatti sottoposto a un «processo» dalle Br, che si aspettavano da lui ammissioni su presunte malefatte della Dc e degli altri partiti.

Pochi giorni dopo il sequestro, il prigioniero iniziò a scrivere lettere ai suoi familiari e a numerosi esponenti politici, chiedendo loro di trattare con le Br per ottenere la sua liberazione. Le lettere, in parte pubblicate dai giornali, suscitarono un vasto dibattito. La classe politica si divise in due schieramenti: per la fermezza o per la trattativa. Gran parte della Dc, il Pci e altri partiti si schierarono per la fermezza, rifiutando di trattare con i terroristi, una linea seguita anche dal presidente del consiglio, Giulio Andreotti, e dal ministro dell’interno, Francesco Cossiga. A favore della trattativa erano invece schierati il Partito socialista, i settori della Dc più vicini a Moro, le formazioni di estrema sinistra.

Il «processo» condotto dalle Br terminò con la condanna a morte del prigioniero, ma i terroristi comunicarono che avrebbero risparmiato la vita di Moro se fossero stati liberati alcuni brigatisti incarcerati. Il governo, però, scelse di non trattare, perché se lo avesse fatto avrebbe offerto alle Br una forma di riconoscimento politico. I brigatisti non esitarono ad assassinare l’ostaggio: la mattina del 9 maggio Mario Moretti uccise Moro con una raffica di mitra. In seguito, i brigatisti nascosero il corpo nel bagagliaio una Renault 4 rossa, che parcheggiarono in via Caetani, al centro di Roma, dove fu ritrovata.

Teorie alternative e conseguenze del caso Moro

La ricostruzione del sequestro, resa possibile dai numerosi processi contro i brigatisti celebrati nel corso degli anni, lascia in ombra alcune questioni. Non mancano, inoltre, teorie alternative, secondo le quali le Br avrebbero agito su impulso, o con il sostegno, di qualche servizio segreto o di altre forze occulte: si è ipotizzato che fosse coinvolta la CIA, visto che Moro non era apprezzato dalla classe dirigente statunitense, il KGB o addirittura settori deviati dei servizi italiani. È stata anche avanzata l’ipotesi l’ostaggio non fosse stato detenuto in via Montalcini, ma in un altro covo. Al momento, nessuna ipotesi alternativa è stata provata, sebbene nella ricostruzione emersa dai processi possano esservi dei punti oscuri.

Quel che è certo è che la morte di Moro ebbe conseguenze profonde per la politica italiana. La strategia del "compromesso storico" fu definitivamente abbandonata nel volgere di pochi anni, impendendo un allargamento dell’area di governo che appariva sempre più necessario. La classe dirigente, inoltre, perse uno dei suoi principali esponenti. Si rivelò vincente, invece, la linea della fermezza: dopo il sequestro le Br guadagnarono per breve tempo popolarità, ma il fatto che lo Stato non avesse trattato e avesse evitato di riconoscerle come interlocutore, a medio termine costituì per loro una grave sconfitta politica. Alcuni anni più tardi le Br furono definitivamente sconfitte.

;Resize,width=578;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)