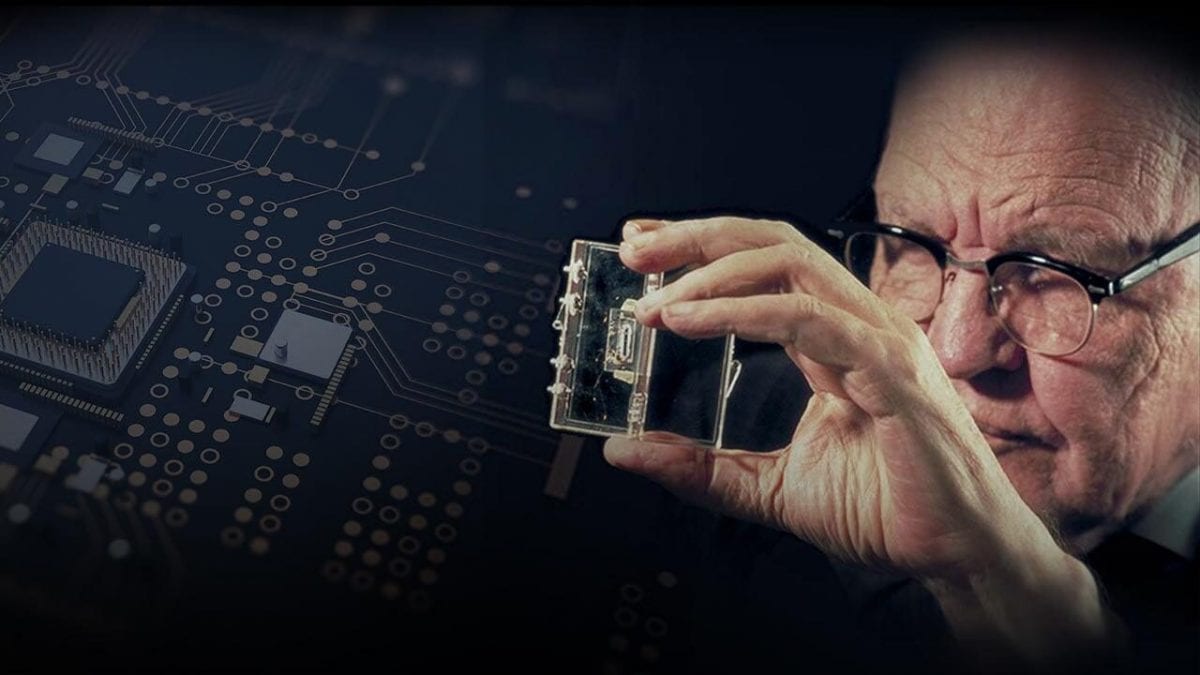

Il 12 settembre 1958 è stata scritta una delle pagine più importanti nella storia della tecnologia: Jack Kilby, giovane ingegnere elettronico statunitense assunto da poco alla Texas Instruments, dimostrò per la prima volta il funzionamento di un circuito integrato. Da quell’esperimento apparentemente semplice – un oscillatore capace di generare un segnale sinusoidale continuo – prese piede la rivoluzione dei microchip, i minuscoli componenti che oggi permettono a computer, smartphone, automobili, sistemi satellitari e quant'altro di funzionare.

L’intuizione di Kilby non nacque dal nulla: fu il distillato di anni di riflessioni sul problema della miniaturizzazione dei dispositivi elettronici, noto tra gli ingegneri come “tirannia dei numeri”: più cresceva la complessità di un circuito, più diventava difficile collegare manualmente migliaia di componenti senza errori o costi proibitivi. La sua idea, che chiamò “The Monolithic Idea”, consisteva nel realizzare transistor, resistori e condensatori su un unico blocco di materiale semiconduttore, evitando così il montaggio pezzo per pezzo.

Nonostante lo scetticismo iniziale, quella scoperta cambiò nettamente la traiettoria della scienza e dell'industria. Nei paragrafi seguenti vedremo come un ragazzo del Kansas, ispirato da una tempesta di ghiaccio e da un padre appassionato di radioamatori, sia arrivato a concepire a tutti gli effetti il cuore dell'elettronica moderna, condividendo poi la paternità del microchip con Robert Noyce, futuro fondatore del colosso dei semiconduttori Intel.

Chi era Jack Kilby

Jack St. Clair Kilby nacque nel 1923 a Jefferson City, Missouri, ma crebbe a Great Bend, in Kansas. Suo padre gestiva una piccola azienda elettrica che forniva energia alle aree rurali dello stato. Mentre Jack era ancora un giovane liceale, nell'aprile del 1938 una tempesta di ghiaccio abbatté tralicci e linee telefoniche e fu in quella circostanza che vide il padre collaborare con radioamatori per ristabilire i contatti con i clienti isolati. Quell’episodio lo affascinò al punto tale da indirizzarne la vocazione: l'elettronica sarebbe stata il suo campo di studio e, a tutti gli effetti, la sua ragione di vita. Dopo il liceo, si iscrisse all'Università dell’Illinois, laureandosi in ingegneria elettrica nel 1947, proprio un anno prima che i Bell Labs annunciassero il transistor, il componente destinato a soppiantare i tubi a vuoto.

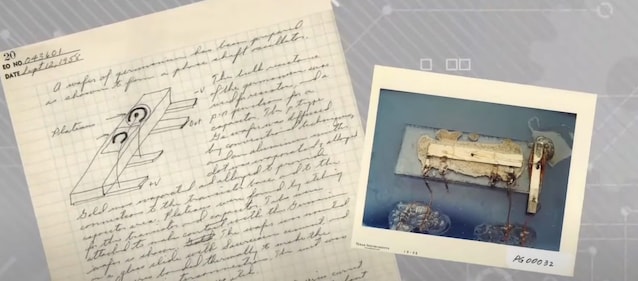

Nei primi anni di carriera Kilby lavorò a Milwaukee producendo apparecchi radio e televisivi, frequentando al contempo un master serale. La svolta arrivò nel 1958, quando fu assunto dalla Texas Instruments a Dallas. Lì gli venne concesso di concentrarsi sul problema della miniaturizzazione: anziché costruire circuiti collegando centinaia di transistor separati, immaginò di integrare tutti gli elementi su un unico pezzo di germanio, un semiconduttore allora in uso prima che il silicio diventasse lo standard. Il 24 luglio annotò l'idea (da lui “The Monolithic Idea”) sul suo quaderno e poche settimane dopo, il 12 settembre, la dimostrò davanti ai dirigenti dell’azienda.

Quasi in contemporanea, Robert Noyce della Fairchild Semiconductor sviluppava una soluzione simile, più facilmente producibile in serie. Dopo anni di contenziosi legali, le due aziende decisero di concedersi licenze reciproche, sancendo di fatto la co-paternità dell'invenzione. Da quel momento, i circuiti integrati iniziarono ad essere adottati in applicazioni militari e spaziali, fino alla decisione della NASA di utilizzarli nelle missioni Apollo: un riconoscimento che ne consolidò l’affidabilità.

Altri contributi preziosi e il Nobel per la Fisica

Kilby non si fermò al microchip. Contribuì allo sviluppo della calcolatrice portatile, della stampante termica e sperimentò applicazioni del silicio per la produzione di energia solare. Ottenne più di 60 brevetti, divenne professore alla Texas A&M University e ricevette premi prestigiosi, tra cui la Medaglia Nazionale della Scienza e, nel 2000, il Nobel per la Fisica. Morì nel 2005 a causa di un cancro, ma il suo nome resta inciso accanto a quello di Noyce nella storia dell’elettronica.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)