Come mai in inverno l’acqua superficiale di fiumi, pozze e laghi può congelare ma il mare non ghiaccia? La risposta sta nella sua salinità, cioè il contenuto di sale disciolto nel mare, che è abbastanza alto (circa 35 grammi ogni litro) da abbassare la temperatura di congelamento a -2°C. È lo stesso principio per cui inverno si butta il sale sulle strade, per evitare che si ghiaccino quando le temperature scendono sotto zero. A impedire che il mare ghiacci contribuiscono anche il continuo rimescolamento delle masse d'acqua causato dalle correnti, che mantengono la temperatura media a circa 3,5° C, e il volume gigantesco del mare e degli oceani. In realtà anche l’oceano ghiaccia, ma solo alle temperature costantemente basse di Artico e Antartico, dove può arrivare a una superficie di 18,5 milioni km², mentre si trova in forma liquida a bagnare le nostre coste.

Il mare non congela per via del sale

Lo sappiamo tutti: l’acqua ghiaccia a 0 °C e bolle a 100 °C. Giusto, no? Beh, non proprio. Solo l’acqua pura, quella priva di sali disciolti, rispetta queste condizioni. Ce l’hanno sempre raccontata sbagliata quindi? Diciamo di no, perché la variazione è talmente piccola che possiamo approssimare dicendo che: “l’acqua bolle a cento gradi e congela a zero gradi”.

Per l’acqua di mare, però, il discorso è un po’ diverso, poiché la quantità di sale è cospicua. L’oceano contiene, infatti, circa 35 grammi di sale per litro che corrisponde ad una salinità media del 35 ‰ (diciamo media perché non tutti i punti dell’oceano hanno la stessa salinità). La presenza di sali disciolti genera un effetto chiamato abbassamento crioscopico: abbassa il punto di congelamento dell’acqua a circa –2 °C (28,4 °F), rispetto ai classici 0 °C dell’acqua “dolce”, impedendo alla superficie marina di congelare alle tipiche temperature terrestri.

L’effetto delle correnti marine

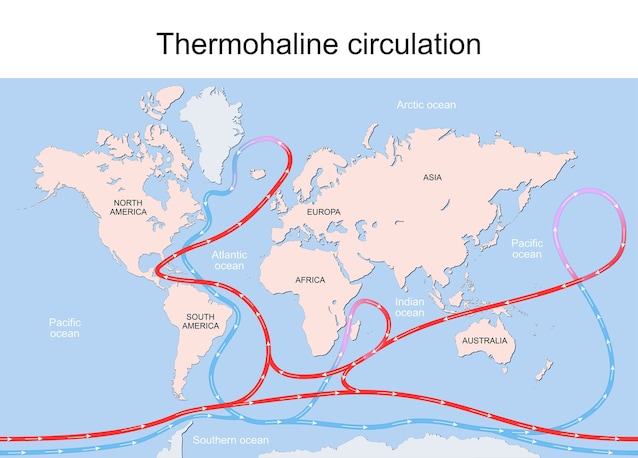

La temperatura ha un ruolo fondamentale nella stratificazione e nel rimescolamento di grandi masse d’acqua. Quando la superficie del mare si raffredda e si avvicina al passaggio di stato, l’acqua salata diviene più densa, affonda e si “scambia di posto” con l’acqua calda che sta più in profondità. Il continuo movimento di correnti e masse d’acqua genera un rimescolamento termico che impedisce alla superficie del mare, nella maggior parte dei casi, di raggiungere temperature molto basse rallentando il suo congelamento.

Anche i venti possono influire su questo fenomeno, spostando le masse d’acqua e favorendo l’effetto mixing. In media possiamo dire che la temperatura dell’oceano si aggira attorno ai 3,5 °C (38,3 F). A livello globale, il rimescolamento delle masse d'acqua in base a densità e temperatura è detto "circolazione termoalina terrestre" e una delle correnti fredde più importanti per questo motore è la North Atlantic Deep Water (NADW).

L’effetto del volume degli oceani sul congelamento

L'oceano è gigantesco, contiene enormi volumi d’acqua che possiedono una propria capacità termica: maggiore è il volume di acqua da raffreddare, maggior energia deve essere rimossa per favorirne il congelamento. Giusto per intenderci, è come cercare di congelare nel freezer, con gli stessi tempi, un bicchiere pieno o una bottiglia d’acqua: forse dopo un’ora l’acqua nel bicchiere sarà ghiacciata, ma di certo non un litro intero.

A meno che non coliamo quel litro d’acqua in un vassoio… a quel punto avremo aumentato la superficie di acqua esposta al congelamento (in termini tecnici abbiamo aumentato il rapporto superficie/volume) e quindi potrebbe congelare prima.

Nel mare, però, il rapporto superficie/volume è molto basso essendo i mari molto profondi, quindi per favorire il congelamento bisognerebbe ipoteticamente aumentare la superficie di scambio termico in modo tale da disperdere più facilmente il calore trattenuto dalla massa d’acqua. Insomma, essendo molto ampi e profondi gli oceani tendono a rimanere liquidi come li conosciamo.

Il ghiaccio marino: quando si forma e perché è dolce

Nonostante quanto appena detto, a volte, anche l’oceano può ghiacciare originando il ghiaccio marino. Si forma nelle regioni polari dove le temperature superficiali sono sufficientemente basse e costanti da permettere all’acqua salata di formare un reticolo cristallino stabile. In queste zone, l’irraggiamento (ossia il trasferimento di energia da un corpo all'altro tramite onde elettromagnetiche) è meno potente e l’effetto albedo, ossia la capacità di una superficie (nel nostro caso l'oceano) di riflettere la radiazione solare, favorisce un minor assorbimento dei raggi solari. Il ghiaccio marino ha origine, cresce e fonde sempre nell’oceano dove però, può venire ricoperto da abbondante neve.

Durante il passaggio di stato da liquido a solido avviene una cosa piuttosto curiosa: soltanto le molecole d’acqua formano una elegante e compatta struttura cristallina, mentre gli ioni rimangono disciolti nell’acqua liquida tutt’attorno. Il sale viene quindi escluso, espulso dal processo di cristallizzazione rendendo così il ghiaccio marino “dolce” e aumentando di conseguenza la salinità dell’acqua sottostante. Il ghiaccio che si forma per questo effetto di brine rejecton non è completamente privo di sale, ma ne contiene pochissimo, tanto da poter dire che è pressoché acqua dolce (più vecchio è, meno sale contiene).

La differenza tra ghiaccio dell'Artico e dell'Antartide

Il tipo di ghiaccio marino dipende molto dalla regione geografica in cui si forma ed è ben diverso tra Artico e Antartide sia per quanto riguarda estensione e contrazione stagionale, che per lo spessore e l’interazione con venti e correnti. Tendenzialmente quello artico è più spesso e duraturo, meno mobile, con estensione minore e di forma asimmetrica. Nell’Artico il ghiaccio marino è molto comune e può ricoprire fino a circa 15,5 milioni di km² in inverno, in Antartide, invece, fino a circa 18,5 milioni km². Può formare strati più o meno spessi, larghi o allungati, aiutati dalla forza delle correnti.

Ricordiamoci che l’Antartide è un continente vero e proprio con delle dinamiche termiche diverse rispetto alla calotta polare artica galleggiante. Nell’emisfero australe si tratta di ghiaccio per lo più stagionale che fonde quasi completamente in estate, nell'Artico invece una parte persiste e diviene ghiaccio pluriennale. Queste e altre caratteristiche vengono studiate da scienziati, climatologi ed ecologi che monitorano costantemente i ghiacci di tutto il mondo studiandone le dinamiche e realizzando modelli statistici di anno in anno.

Differenza tra ghiaccio marino e ghiaccio terrestre

Ci sono effettivamente delle differenze tra ghiaccio marino e ghiaccio terrestre che riguardano principalmente la loro origine. Il ghiaccio marino si forma dal congelamento dell’acqua salata superficiale, galleggia direttamente sul mare, può variare estensione con rapidità ed essere molto effimero.

Il ghiaccio terrestre che arriva al mare proviene invece dall’accumulo di neve e ghiaccio sulla Terra, (quindi da acqua dolce meteorica) e tende a essere molto compatto per un effetto di lenta compressione della neve e della massa stessa. Può trovarsi sotto forma di ghiacciai, calotte o raggiungere il mare e staccarsi in grossi blocchi chiamati iceberg.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)