Nel periodo compreso tra il 1901 e il 2018, il livello medio globale del mare è incrementato di circa 15-25 centimetri, principalmente a causa della fusione delle calotte glaciali e dell'espansione termica degli oceani. Particolarmente preoccupante è l'accelerazione e l'entità di tale fenomeno, testimoniata dal fatto che il tasso globale di innalzamento è quasi raddoppiato negli ultimi decenni. Un recente studio condotto dai ricercatori dell'University of New South Wales e pubblicata sulla rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) ha dimostrato che un incremento di 2 °C della temperatura media degli oceani, indipendentemente da ulteriori aumenti del riscaldamento globale, provocherebbe la completa fusione della calotta glaciale dell'Antartide occidentale, determinando un innalzamento del livello medio del mare di circa 3.8 metri nell'arco di un millennio. Questa dinamica avrebbe un impatto diretto sulle coste italiane, compromettendo la sicurezza di zone urbane e comunità costiere ad alta densità abitativa situate a bassa quota, da Venezia e Ravenna, fino a Livorno, Catania e Cagliari.

La mappa completa delle città italiane più a rischio

Nell'eventualità che tale scenario si concretizzasse, le mappe interattive sviluppate del Climate Central indicano che le zone italiane maggiormente esposte si troverebbe principalmente nell'area dell'Alto Adriatico; in particolare, Venezia e il Delta del Po risulterebbero completamente sommerse, perdendo di fatto la loro condizione di abitabilità. Parallelamente, diverse località della Riviera Romagnola, tra cui Riccione, Ravenna, Misano, Cattolica e Rimini subirebbero danni significativi, con la conseguente perdita di tratti costieri di rilevante valore simbolico per il turismo balneare. Infatti, il territorio compreso tra il Veneto e l'Emilia-Romagna, a causa delle sue caratteristiche geomorfologiche e del fenomeno della subsidenza, ovvero l'abbassamento lento e graduale della superficie terrestre, risulterebbe particolarmente esposto a ingressioni marine permanenti. Nel Sud Adriatico, anche il golfo di Manfredonia rappresenta un'area ad alta vulnerabilità, con insediamenti urbani potenzialmente destinati a posizionarsi al di sotto del livello del mare.

Sulla fascia costiera tirrenica, un innalzamento del livello marino di oltre 3 metri provocherebbe l'allagamento di numerose località toscane, estendendosi dalla Versilia fino a Livorno, includendo alcune aree della Marina di Grosseto. Nel Lazio, le zone costiere di Ostia e Fiumicino risulterebbero sommerse, unitamente a località turistiche quali Terracina, Sperlonga e Gaeta. Anche la Campania sarebbe significativamente interessata: oltre alla città di Napoli, uno dei centri urbani maggiormente esposti, si evidenzia una marcata vulnerabilità in diverse località del litorale Domizio, tra cui Castel Volturno e Lago Patria, nonché nelle zone del Cilento adiacenti alla piana del Sele.

Sul versante ionico, i comprensori costieri della Basilicata e della Calabria sarebbero soggetti a trasformazioni profonde, con particolare attenzione nelle aree prossime alla piana di Sibari. In Sicilia, le zone costieri di Catania sarebbero sottoposte a rischio elevato. Anche la Sardegna non risulterebbe immune dagli impatti, con criticità principalmente riscontrabili nel golfo di Cagliari, a Oristano e lungo la costa sud-orientale.

È realistico uno scenario del genere?

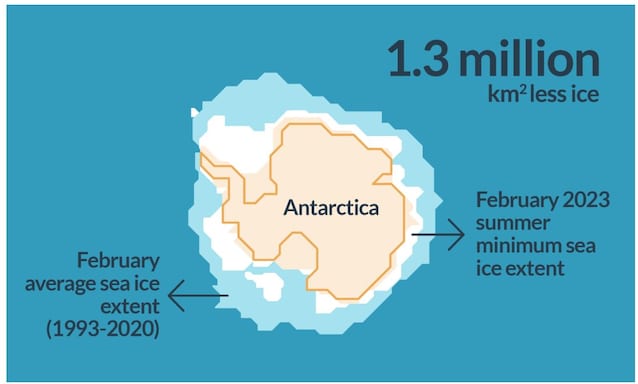

Attualmente la comunità scientifica sta conducendo approfondite indagini e analisi volte a definire con maggiore precisione la probabilità dello scenario in esame. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) segnala che una fusione completa delle calotte polari antartiche nel prossimo futuro non è verosimile. Ciò è supportato dall'assenza di una tendenza significativa nell'estensione del ghiaccio marino antartico, dovuta a una variabilità interannuale elevata che comporta un'incertezza sostanzialmente paragonabile all'ampiezza della tendenza stessa stimata. Tuttavia, la Penisola Antartica rappresenta una delle aree più sensibili al riscaldamento globale. Nel febbraio 2023, tale regione ha registrato il valore minimo storico di estensione del ghiaccio marino, con una diminuzione del 38% rispetto alla media storica del periodo 1979-2022 per lo stesso mese, come rilevato dal programma Copernicus, sistema integrato di osservazioni satellitari della terra.

Permangono inoltre ragionevoli incertezze riguardo ai tempi e alle condizioni con cui la calotta glaciale antartica raggiunga il "punto di non ritorno", ossia la soglia critica oltre la quale il processo di fusione diventerebbe irreversibile. Il superamento di tale limite potrebbe determinare un innalzamento del livello del mare protratto per secoli o millenni, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per le zone costiere su scala globale. Considerata la gravità di tali rischi, è imprescindibile implementare con urgenza misure volte a mitigare il surriscaldamento terrestre mediante azioni sinergiche, quali la riduzione delle emissioni di gas serra e la protezione delle arre maggiormente sensibili.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)