Puntuale come ogni anno è in arrivo lo sciame meteorico delle Perseidi, le "lacrime" della notte di San Lorenzo. Sebbene tradizionalmente le "stelle cadenti" (non sono stelle bensì piccole meteore) sono associate alla notte di San Lorenzo del 10 agosto, in realtà il picco di attività meteorica, con punte di 100 meteore all'ora, è quest'anno previsto per la notte tra il 12 e il 13 agosto. La costellazione di Perseo, il radiante (direzione celeste) da cui sembrano provenire le meteore, raggiungerà i 30 gradi di altezza sull'orizzonte intorno a mezzanotte in direzione nord-est, per cui è da quell'ora che vi consigliamo di volgere lo sguardo al cielo per scorgere questi fugaci oggetti. Sapevate però che c'è un po' di Italia dietro le Perseidi? E che quest'anno ci saranno due ospiti d'onore durante il picco di attività meteorica? In questo articolo vediamo insieme alcune curiosità note (e meno note) sullo spettacolo celeste dell'anno.

Come e quando osservare le Perseidi

Il picco delle Perseidi cade quest'anno nella notte tra il 12 e il 13 agosto, precisamente alle 22.00 del 12 agosto secondo i calcoli astronomici. Le Perseidi sono visibili praticamente tutta la notte ed essenzialmente in ogni direzione, sebbene sia consigliabile puntare lo sguardo verso nord-est nella direzione di provenienza dello sciame, la costellazione di Perseo. Quest'ultima è bassa sull'orizzonte a inizio notte, per cui il momento migliore per godersi lo spettacolo va da circa mezzanotte fino ad un'oretta prima dell'alba. Come per ogni evento celeste, il primo consiglio è quello di recarsi in zone quanto più prive possibili di inquinamento luminoso e con orizzonte libero, così da massimizzare le possibilità di avvistamento. Quest'anno il consiglio è particolarmente importante poiché la notte tra il 12 e il 13 agosto la Luna sarà illuminata al 90%, rendendo quindi il cielo luminoso e impedendo l'avvistamento delle meteore più piccole e deboli. Le Perseidi sono assolutamente visibili a occhio nudo ed è anzi fortemente sconsigliato l'uso di binocoli o telescopi a causa del loro piccolo campo di vista e dell'impossibilità di seguire le meteore nell'oculare data la loro elevata velocità.

Perché la notte di San Lorenzo non è il giorno migliore per osservarle

Tradizionalmente lo sciame meteorico delle Perseidi viene associato al 10 agosto, il giorno di san Lorenzo. L'associazione affonda le sue radici nella tradizione cristiana: il martire san Lorenzo viene infatti festeggiato il 10 agosto e le "stelle cadenti" venivano interpretate come lacrime versate durante il suo martirio. In realtà il 10 agosto non è la notte migliore per osservarle, dal momento che lo sciame meteorico delle Perseidi raggiunge il suo massimo di attività, con picchi di 100 meteore all'ora, tra l'11 e il 13 agosto. Ancora più interessante è la constatazione che le Perseidi non si limitano ai soli giorni tra il 10 e il 13 agosto, ma sono in realtà attive già da molto prima. Le Perseidi infatti iniziano ad apparire in cielo, sebbene con bassa frequenza, già a partire da metà luglio, continuando poi fino alla fine di agosto.

La durata di questo sciame è dovuta al meccanismo alla base delle "stelle cadenti". Ogni anno, tra metà luglio e fine agosto, la Terra attraversa la scia di detriti lasciata dal passaggio nel Sistema Solare interno della cometa Swift-Tuttle. Questa scia di detriti ha una estensione di decine di milioni di km, per cui sono richiesti diversi giorni alla Terra per attraversarla in toto. Inoltre, la scia non ha sempre la stessa densità; laddove quest'ultima è maggiore, così sarà la frequenza di meteore. Il picco dello sciame meteorico coincide quindi con la regione a densità maggiore della scia di detriti della cometa.

Come si formano le meteore

Mentre orbitano attorno al Sole, le comete perdono gradualmente materiale. Più è grande la cometa e più frequente è il suo passaggio nel Sistema Solare interno, maggiore sarà il deposito di materiale lungo l'orbita della cometa. La cometa Swift-Tuttle ha creato una fascia di detriti lunga milioni di km che la Terra attraversa ogni anno. Nel farlo, detriti di varie dimensioni entrano in atmosfera alla spaventosa velocità di 260,000 km/h. L'attrito con le particelle d'aria genera temperature dell'ordine dei 1700 gradi centigradi, ionizzando (strappando elettroni) l'aria circostante a formare una sorta di canaleso di plasma. Questo processo di solito inizia intorno ai 100 km di altitudine per poi creare la caratteristica "stella cadente" intorno agli 80 km di altezza. La maggior parte degli oggetti si disintegra, generando una scia più o meno luminosa in dipendenza della grandezza della meteora e solo una minuscola frazione riesce ad arrivare a Terra sotto forma di meteorite. La scia luminosa prodotta dalla Perseidi può avere colori diversi che vanno dal verde al rosa/violetto. Questi colori non sono casuali ma sono la "firma" di specifici elementi chimici presenti nelle meteore: verde per il magnesio, rosa/violetto per il calcio. A meno che la "stella cadente" che solca il cielo non sia un bolide, cioè una meteora ad elevata luminosità con una massa pre-entrata in atmosfera di 100 kg, a occhio nudo le tipiche Perseidi appariranno bianche.

Fu un italiano a scoprirne la provenienza

Fu l'astronomo italiano Giovanni Schiaparelli nel 1865 a scoprire l'origine dello sciame meteorico delle Perseidi. L'astronomo dell'Osservatorio di Brera (Milano) fu il primo infatti a notare la correlazione tra gli elementi orbitali di questo sciame meteorico e quelli della cometa Swift-Tuttle, scoperta pochi anni prima nel 1862 da Lewis Swift e Horace Tuttle. Inizialmente, la stima degli astronomi dell'epoca del periodo orbitale di questa cometa fu di circa 120 anni, per cui ci si aspettava il suo ritorno all'incirca nel 1982. Con grande sorpresa di tutti la cometa non si presentò all'appuntamento, guadagnandosi così il titolo di cometa fantasma. Fu solo il 26 settembre 1992 che l'astronomo amatoriale giapponese Tsuruhiko Kiuchi avvistò la cometa nel cielo serale appena a nord della costellazione del Grande Carro. Fu così possibile rifinire i parametri orbitali della cometa che ora sappiamo avere un periodo di circa 133 anni (sarà nuovamente avvistabile nel 2125). Dai resoconti storici, sappiamo che le Perseidi sono state avvistate per almeno duemila anni, rendendo questo sciame meteorico uno dei più longevi. Ciò si deve anche al quantitativo di polveri e grandi di ghiaccio che la cometa lascia dietro di sé ad ogni passaggio nel Sistema Solare interno. Swift-Tuttle è infatti una cometa di grandi dimensioni: il suo nucleo ha un diametro di 26 km (più del doppio delle dimensioni dell'oggetto che si ipotizza abbia causato l'estinzione dei dinosauri).

Il "bacio celeste" tra Giove e Venere ad accompagnare le Perseidi

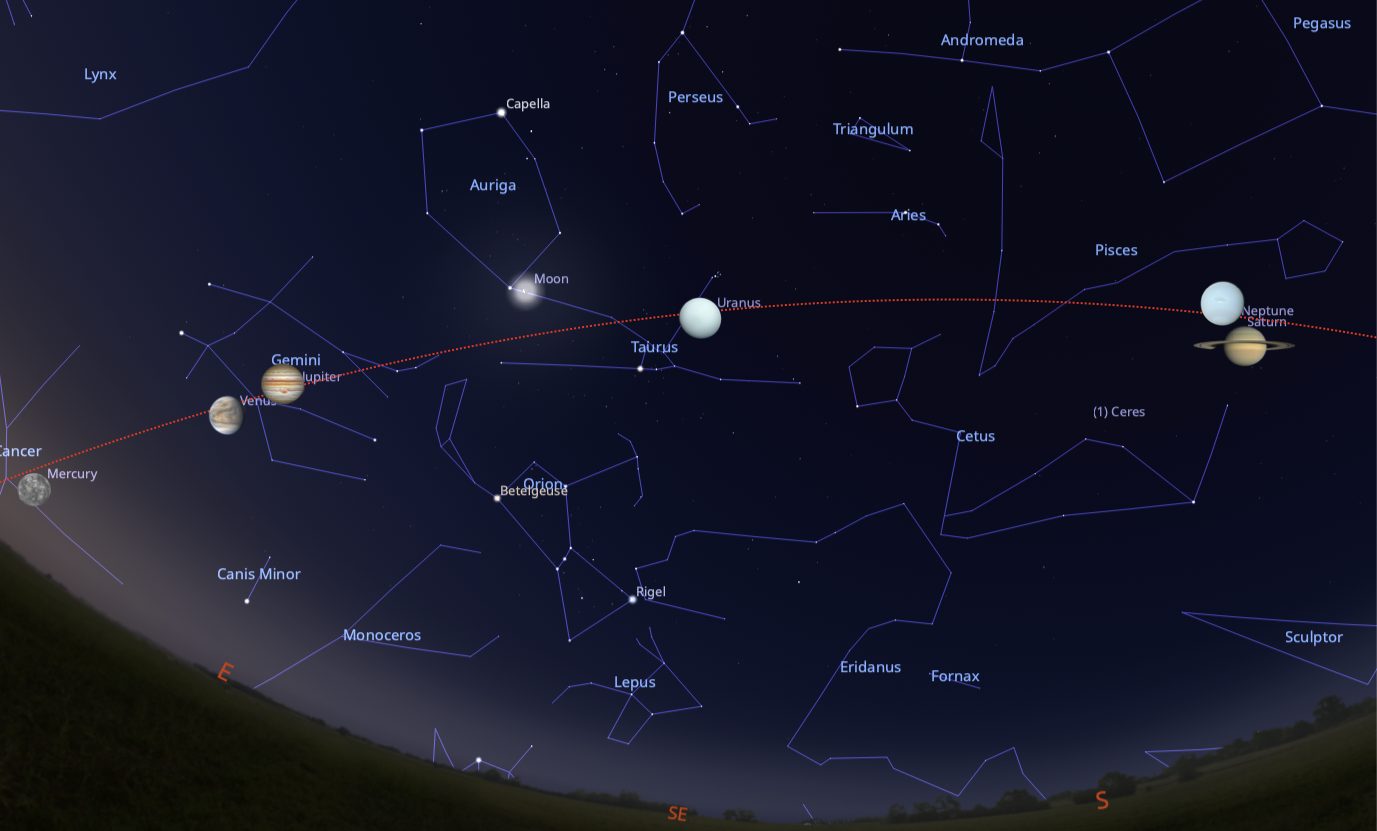

A rendere ulteriormente spettacolare la notte del picco delle Perseidi ci penseranno Giove e Venere. I due pianeti, infatti, Venere con magnitudine -4 e Giove -1,9 , saranno impegnati in un lungo "bacio" celeste a partire dalla loro levata sull'orizzonte est/nord-est alle 03:20. I due oggetti saranno vicinissimi in cielo, separati da solo mezzo grado, apparendo a occhio nudo quasi come un singolo brillantissimo oggetto nella costellazione dei Gemelli. I due oggetti si troveranno più o meno nella stessa direzione della costellazione di Perseo, solo più bassi sull'orizzonte. Di conseguenza mentre saremo impegnati a osservarli, vedremo sicuramente qualche Perseide sfrecciare in cielo nel nostro campo di vista.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=578;)

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)