L'eruzione del vulcano Tambora, in Indonesia, rese il 1816 un "anno senza estate" per via delle grandi quantità di particolato rilasciato in atmosfera, che assorbì la luce solare facendo così proseguire il freddo anche nei mesi estivi, in particolare nell’emisfero boreale, dove persino in agosto si verificarono gelate e nevicate a basse altitudini. Le conseguenze sociali di queste anomalie climatiche furono pesanti: ebbero luogo carestie, rivolte per il cibo, migrazioni. Secondo alcuni studiosi, persino fenomeni come la colonizzazione del West degli Stati Uniti e la diffusione della prima pandemia di colera ebbero origine dal calo delle temperature. Queste ipotesi non sono verificabili e, probabilmente, sono esagerate, ma è fuori discussione che le conseguenze delle anomalie climatiche furono molto significative. Sul momento, però, nessuno comprese le cause del freddo.

Cosa successe prima del 1816: l'eruzione del vulcano Tambora

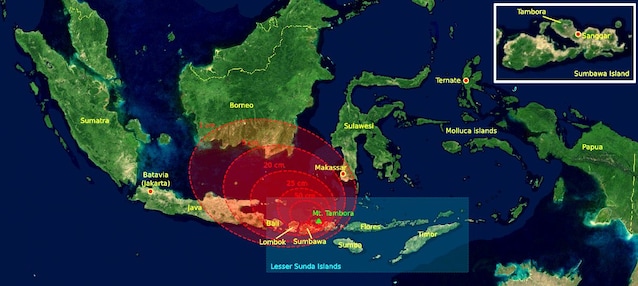

L’anno senza estate, cioè la crisi climatica che colpì l’emisfero settentrionale nel 1816, ebbe origine dall’eruzione del vulcano Tambora, situato in Indonesia, nell’isola di Sumbawa. L’esplosione avvenne tra il 5 e il 15 aprile 1815, ma l’attività eruttiva proseguì fino a luglio. È stata la più potente eruzione avvenuta in età storica. Il vulcano liberò una spaventosa quantità di energia, pari secondo alcune stime, a circa 33 gigatoni (cioè due milioni di volte la bomba che distrusse Hiroshima, o varie decine di volte l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.) e rilasciò nell’atmosfera enormi quantità di zolfo.

In Indonesia l’eruzione provocò enormi sconvolgimenti: flussi piroclastici e tsunami distrussero città e villaggi, provocando più di 100.000 vittime, in parte in maniera diretta e in parte per le successive conseguenze economiche e sanitarie.

In Europa, invece, sul momento nessuno si accorse dell’eruzione: i popoli del Vecchio continente erano alle prese con i “cento giorni” di Napoleone, che aveva riconquistato il trono francese, e non avevano idea che un’eruzione vulcanica avvenuta in tutt’altra parte del mondo potesse sconvolgere la loro esistenza.

Perchè il 1816 fu un anno senza estate: le anomalie del clima

L’eruzione del Tambora fece sentire i suoi effetti nel 1816 a causa della dispersione di ceneri nell’atmosfera. Rendendo più difficoltoso il passaggio dei raggi solari, l’eruzione provocò pesanti sconvolgimenti climatici, agevolati anche da altri fattori: l’eruzione di altri vulcani negli anni precedenti, la prosecuzione della piccola era glaciale, cioè l’abbassamento medio delle temperature iniziato nel XVI secolo e protrattosi fino alla metà dell’Ottocento, e la riduzione dell’attività solare avvenuta tra la fine del Settecento e gli anni '30 dell’Ottocento (cosiddetto minimo di Dalton).

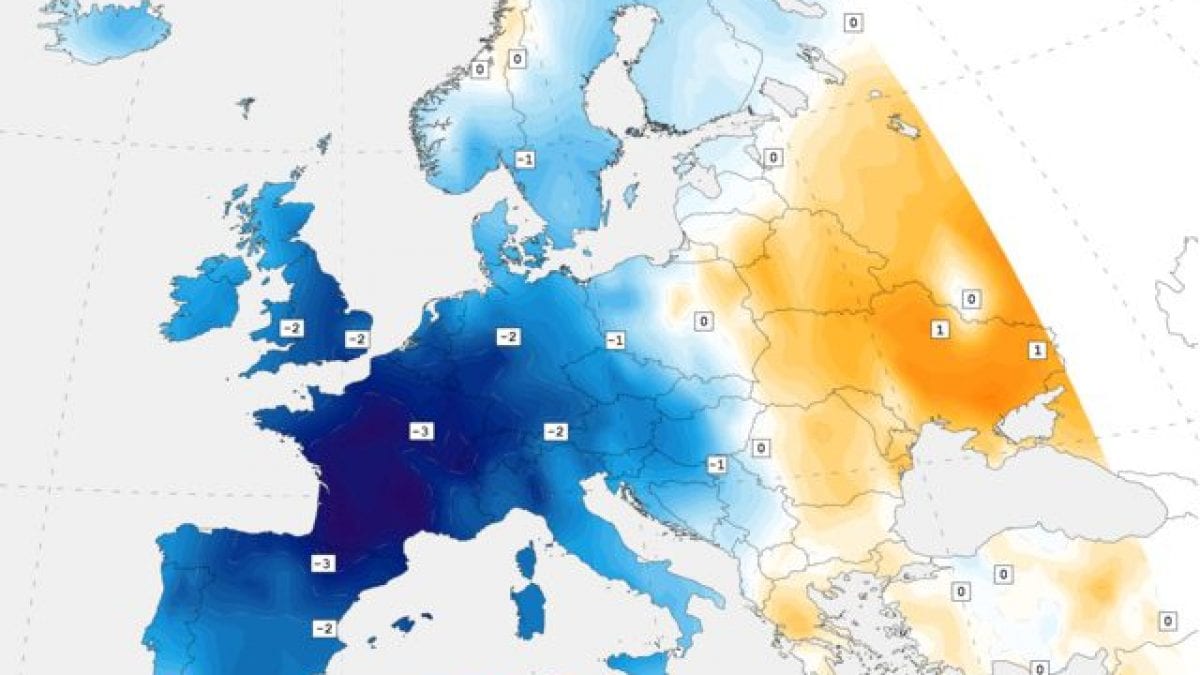

L’eruzione del Tambora, sommata agli altri fattori, provocò anomalie climatiche. Il freddo avvolse l’intero emisfero occidentale; nella primavera del 1816 ebbero luogo piogge torrenziali, che provocarono esondazioni dei fiumi, e nei mesi estivi si verificarono gelate e nevicate in Canada, nel Regno Unito, in Francia. Nel cielo comparvero nuvole di pulviscolo, di colore diverso da quelle normali. Le temperature iniziarono a risalire nel 1817, ma furono necessari alcuni anni perché il clima tornasse alla normalità.

Gli effetti economici, sociali e culturali

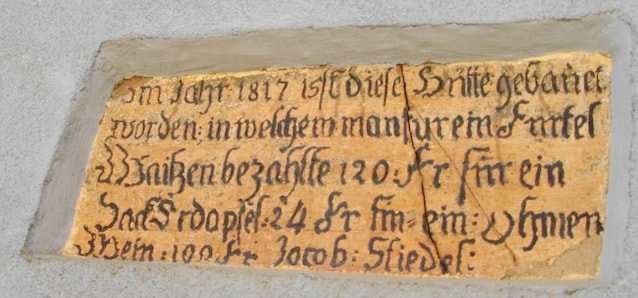

Non è facile definire gli effetti economici e sociali del freddo, che furono certamente molto significativi. La conseguenza più immediata fu di genere economico: la produzione agricola diminuì, dando origine a una carestia che in alcuni Paesi provocò migliaia e migliaia di vittime. I prezzi dei prodotti agricoli aumentarono a dismisura e in vari Stati, tra i quali la Francia, ebbero luogo rivolte per il pane.

La carestia favorì le migrazioni: le persone si spostavano in cerca di luoghi dove potevano trovare più facilmente il cibo. Negli Stati Uniti – che si erano resi indipendenti da poco e occupavano solo la parte orientale del territorio attuale – alcuni abitanti cercarono terre fertili spostandosi verso ovest. Perciò, secondo alcuni studiosi, l’anno senza estate favorì l’avvio della colonizzazione dei territori del West (è però improbabile che ne sia stata l’unica causa).

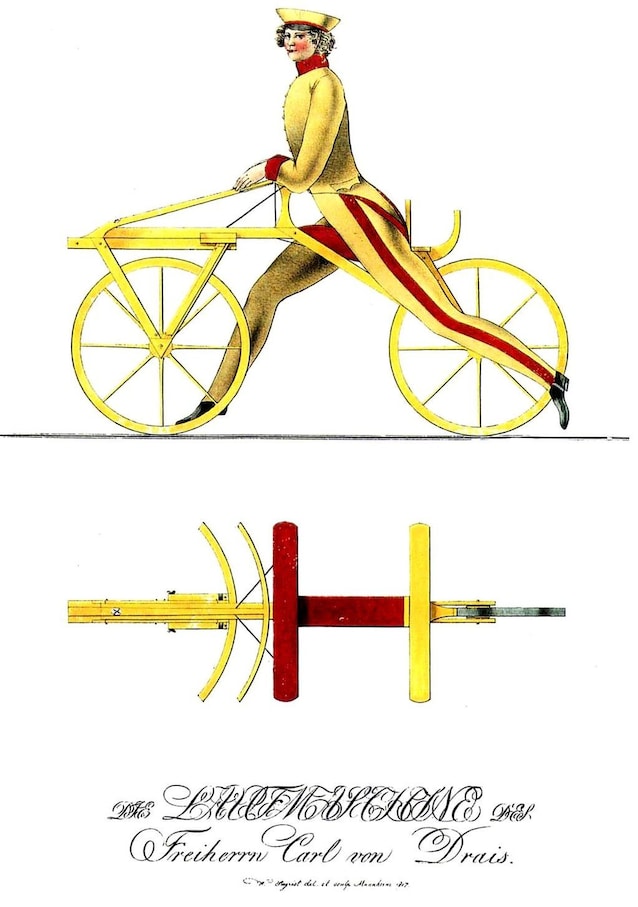

Secondo alcune ricostruzioni, il freddo provocò anche la prima pandemia di colera, verificatasi negli anni successivi, perché fece sì che la malattia, presente fino ad allora solo in India, si diffondesse nel resto del mondo. Indirettamente il calo delle temperature favorì anche la nascita di un nuovo mezzo di trasporto. La carenza di foraggio per i cavalli spinse infatti un aristocratico tedesco, Karl Christian Ludwig Drais von Sauerbronn, a progettare una sorta di velocipede senza pedali, oggi noto come draisina: il mezzo non ebbe grande diffusione, ma è considerato l’antesignano della bicicletta, nata alcuni decenni più tardi.

L’anno senza estate ha lasciato segni nell’arte, per esempio nei tramonti rossi dipinti da William Turner, e persino nella letteratura. Un gruppo di amici inglesi in vacanza in Svizzera, tra i quali Mary Shelley e John Polidori, a causa del freddo decise di passare il tempo in casa e di sfidarsi a chi avesse scritto il racconto più spaventoso. Nacquero così alcuni capolavori della letteratura horror: Mary Shelley scrisse "Frankenstein", pubblicato nel 1818; Polidori realizzò "Il vampiro", uno dei primi racconti della letteratura moderna che ha per protagonista questa figura.

;Resize,width=767;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)

;Resize,width=727;)